三条市の信濃川近くに、「三条競馬場」という名のバス停があります。

三条競馬場は、5000人収容のスタンドを持つ競馬場でしたが、現在は廃止され、正門前のスタンドだけが残され、現在は場外馬券発売所として活用されています。

後ろ側から見たところ。

今後は、馬術競技用の施設として活用されるようです。

三条市の信濃川近くに、「三条競馬場」という名のバス停があります。

三条競馬場は、5000人収容のスタンドを持つ競馬場でしたが、現在は廃止され、正門前のスタンドだけが残され、現在は場外馬券発売所として活用されています。

後ろ側から見たところ。

今後は、馬術競技用の施設として活用されるようです。

三条市の八幡町。古い町並みに煙突が見えます。

銭湯の高砂湯です。

入口に雁木があります。雪国らしい銭湯の佇まいです。

現在は、休業中のようです。

本寺小路の路地を入ったところに、風俗店の看板が残されています。

かすやビル。スナック、ランジェリーパブの他にマッサージ店やサロンもあったようです。

入口は、看板の奥のこの階段です。

現在は、休業中のようです。

本寺小路に、花街の風情漂う通りがあります。

見事な木造三階建て建築です。

2階、3階部分。

裏側から見ると、こんな感じです。

今回は、三条(新潟県三条市)の町並みと風俗を散歩します。

歓楽街、本寺小路の繁栄は、元禄年間に東本願寺三条掛所が建立され、その門前町として賑わうようになって以来のことで、寛政2年(1790年)、女抱旅籠の営業許可が下りてからは、一大歓楽街として発展しました。明治3年当時の地図によると、現在の石川書店(写真、右手前)のところから、浄円寺に向かって、平野屋、秋田屋、田中屋、大阪屋、亀屋、中川屋、向かい側の輪宝寺から通りの西側には、珠数屋、広川、信濃屋、小高屋、京枡屋、日野屋、大黒屋、小市屋、三浦屋、などの女抱旅籠がありました。*1

本寺小路を逆方向(浄円寺側から南)をみたところ。昭栄通り、青玉小路が出会うあたりから現在の331号線に至る通りの両側にも女抱旅籠が並んでいました。*1

通りにあったアパート風の建物。

料亭「信水」。

*1 中越の郷土史編集室:三条ッ子別冊1 「本町・本寺小路の今昔」(1986,中越の郷土史編集室)P.10-P.20

温泉街の中心部に、駅前DX劇場があります。周囲の山並みによく溶け込んでいます。

ハート型の窓が印象的です。

派手な電飾。

サーミロミロ。非常に解りやすいです。

今回は、鳴子温泉(宮城県)の町並みと風俗を散歩します。

鳴子温泉は、平成19年6月8日付け交通新聞社発行の月刊「旅の手帖」温泉番付において、東の横綱に認定されました。*1

古い温泉番付を見ると、前頭7枚目にランキングされているものもあり*2 古くからも名湯であることが解ります。

温泉街の旅館に混じってスナック風の建物が並んでいます。

「洋酒 喫茶」と書かれた看板が残っていた店。

営業中のスナックがある通り。

【参考URL】

*1 鳴子温泉郷観光協会:”ゆったりくつろぐ湯と森の里”鳴子温泉郷

【参考文献】

*2 木暮金太夫:錦絵にみる日本の温泉(国書刊行会,2003)p.83 「大日本温泉一覧(明治29年)」

脇町には、古い建物が残されています。

パーマ屋さんの建物があります。

「花嫁着付、パーマ」と書かれた看板。

美容業組合のプレート。

貞光から吉野川を下流に下った脇町に、脇町劇場オデオン座があります。脇町劇場は昭和9年に芝居小屋として、建てられました。

その後、1995年に取り壊される予定でしたが、山田洋二監督、西田敏行主演の映画「虹をつかむ男」(1996年公開)の舞台となったことがきっかけとなり、脚光を浴び、文化的価値が見直され、創建時の姿に修復され、一般公開されることになりました。*1

オデオン座の中には、「虹をつかむ男」の当時のロケの様子などの写真が展示されています。

2階客席から見た内部。

【参考文献】

*1 「脇町劇場オデオン座」パンフレット

貞光は、脇町とともに、「うだつのある町並み」として有名です。「うだつ(卯建)」は、二階の壁面から突き出した漆喰塗りの袖壁です。江戸時代は火よけ壁とも呼ばれ、防火の役目を果たしていましたが、明治時代になると防火よりも装飾に変わってきました。裕福は商家は、冨の象徴として、この「うだつ」を競ってあげました。「うだつがあがらぬ....」の語源にもなっています。*1

うだつのある町並みには、木製牛乳箱が似合います。

毎日牛乳の牛乳箱。

「毎日ボン牛乳」のうち、青色文字の「ボン」だけが鮮明に残っています。

【参考文献】

*1 清水安雄:美しい日本のふるさと 中国四国編(2008,産業編集センター)P.163-P.167

貞光町の中心部からやや南寄りに、貞光温泉があります。

銭湯の建物は、看板のある場所から少し奥に入ったところにあります。

入口のドア。入浴剤は曜日毎に替わります。

銭湯の建物を後方から見たところ。

駅前から続く成人映画の看板群*1 に釣られて歩いていくと、貞光劇場の入口のゲートに行き着きます。

昭和7年の開業以来、上映を続けています。建物の外観も内装もほぼ当時のままです。*2

1953年の「君の名は」が上映されたときは、連日、貞光駅まで行列ができ、劇場は全盛期を迎えました。しかし、その後テレビ放映が始まり、客足は遠のき、ここ十数年は、安くフィルムが借りられる成人映画が中心となっています。*2

建物の側面は、美しい黒板で覆われています。

【参考URL】

*1 風俗散歩(貞光~脇町):成人映画の看板(2009.6)

【参考文献】

*2 徳島新聞(2007.11.23)P.1 一宇街道物語(5)「貞光劇場 人々の笑い・涙を刻む」

今回は、貞光~脇町(徳島県美馬市)の町並みと風俗を散歩します。

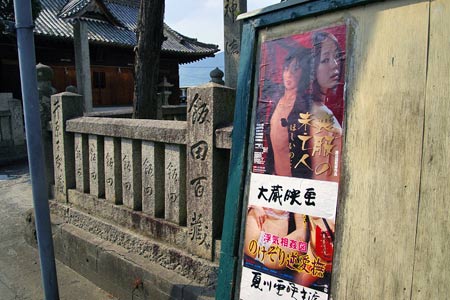

JR貞光駅の駅前の通りに貞光劇場の映画のポスターが貼られています。

1階にたばこ屋さんがある民家。町のあちこちにポスターが貼られています。

専用のポスター貼り付けスペースがあります。

神社の玉垣にもポスター。映画のポスター専用に作られたと思われる木製の掲示板があります。

JR土讃線旭町駅で下車し、町並みを散歩します。旭町は、昔ながらの路地裏など、下町を感じさせる風景が残っています。

旭町駅近くのV字路。角のな建物は、昔は商店だったようです。*1

交差点の道の形そのままに建てられた不動産屋の建物。*1 まるで、船の舳先(船首)部分のようです。

旭上町の旭西部公民館の入口へ続く坂道と、写真右奥のV字路を含めると、五叉路ということになります。

その場所から約10m離れた地点から逆方向(北東方向)を見ると、こちらも路地が迷路のように入り組んでいます。*1

右側の路地は奥でさらに2叉に分岐していますので、それも含めると五叉路。まさに、「ラビリンス旭」です。

【参考文献】

*1 高知遺産プロジェクト:高知遺産(グラフィティ,2005)P.36-P.41

上町五丁目の通りに面して路地の入口があります。

建物に挟まれた細い空間が続きます。

路地を抜けると、突然、広場に出ます。

ここは、共同の物干し場のようです。現在の町では、忘れ去られてしまった「共同空間」が現在も健在です。*1

【参考文献】

*1 高知遺産プロジェクト:高知遺産(グラフィティ,2005)P.41

高知には、かつて「上の新地」と「下の新地」の2つの遊廓がありました。「上の新地」は、市街の西側(現在の玉水新地*1)に位置していたのに対し、「下の新地」は、市街の東側の市電「知寄町二丁目」停留所から、南側に5分ほど歩いた位置にありました。*2

県道35号桂浜宝永線に面した場所に駐車場があります。

駐車場の隅に小さなお稲荷さんがあります。

お稲荷さんの脇に、「昭和五年三月 植櫻樹記念」と刻まれた石碑が放置されています。*2

周囲の町並みに遊廓あったことの面影はありませんが、その中で、この石碑は唯一の下知遊廓の痕跡といえます。

【参考URL】

*1 風俗散歩(高知):玉水新地(2009.6)

【参考文献】

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.272-P.274

玉水新地には、洋風の建物もあります。

スナックみち。スナックの建物だったようです。

路地を入ったところにあるタイルで装飾されたスナックの建物。

「カフエー」のプレート。

思案橋から水路沿いの道を行くと、和風旅館やモダンなデザインの建物が混在する一画に出ます。ここが旧玉水新地です。

新地の東側にモルタルの旅館が建ち並ぶ一画があります。

旅館「若水」の昼間の様子。

夜も営業中です。

高知市内には、旧町名の由来を説明する案内板があちこちにあります。

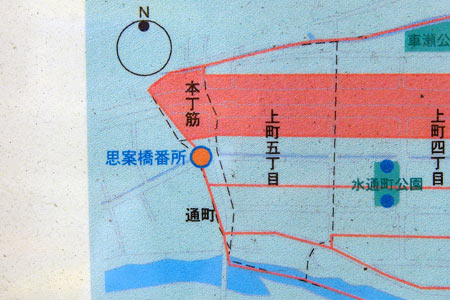

旧本町筋の西端を南に折れたところに、思案橋番所がありました。

実際にその場所に行ってみると、思案橋と書かれた小さな橋があります。橋の桁間は、わずか1m程です。

思案橋の名前の由来は、この橋から先は、いくつかの道が分岐していたので、どの道を通るか「思案」したのだとか、この橋の先にはる玉水新地に行くかどうか迷うので、「思案橋」になったのだとか、いろいろな説があります。*1

大正15年につくられた橋です。

【参考文献】

*1 高知遺産プロジェクト:高知遺産(グラフィティ,2005)P.88-P.89

今回は、高知(高知県高知市)の町並みと風俗を散歩します。

山内一豊が築いた高知城は、現在は高知県庁がある町の中心部です。旧本町筋は、城下町がつくられたとき、最初にできた基本となる道路です。現在も市電が走る高知市の中心市街地です。

交差点に、白ポストがあります。

白ポストは、駅前に設置されているケースが多いのですが、高知の白ポストは、県庁前の交差点に設置されています。

上部の帽子のような形状とコンクリートの台座。郵便ポストにそっくりです。

宇和島市築地町の北側(住吉町2丁目)にあるホテルコーラル宇和島。

駐車場の隅に石碑があります。

「築地建設記念」と彫られています。

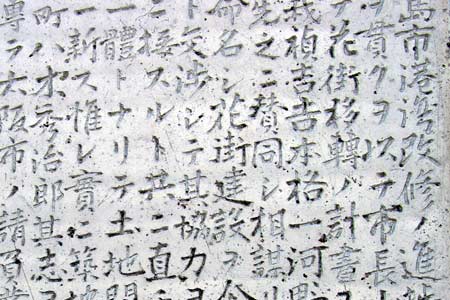

石碑には、「昭和四年宇和島市港湾改修ノ進捗ニ伴ヒ須賀川附替ノ議決スルヤ河身北陽ヲ貫クヲ以テ市長山村豊次郎深ク之ヲ憂ヒ関係業者ヲ融通シテ花街移転ノ計画を樹ツ...(後略)」と移転の経緯が説明されていて、この碑が、築地花街が建設されたことを記念して建てられたことがわかります。

須賀川は、降雨の際の大量の土砂が港の機能を失わせることから、幕藩時代から伊達家により附替が計画されていましたが、昭和の時代になりようやく実現されることとなりました。そのとき問題となったのが須賀川の付替えによりその場を失うことになる北陽花街の移転問題でした。移転先の築地が未開の地であることから、反対意見があり、結局、築地に移転する業者と北陽に残る業者に分かれることとなりました。*1

昭和6年の古地図*2 を見ると、建設中の須賀川と北陽、築地の両花街が記されています。

【参考文献】

*1 宇和島市誌編さん委員会:宇和島市誌(宇和島市,1974)P.200-P.217

*2 宇和島市街地図(1931)

北新町から須賀川沿いを歩いていくと、凹凸神堂があります。

凹凸神堂は、世界最高の性文化財資料館です。*1

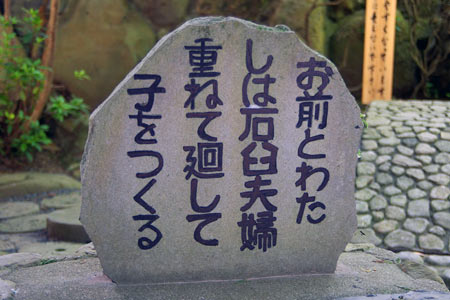

お前とわたしは石臼夫婦。重ねて廻して子をつくる。

石臼を散りばめた庭園があります。

中央の大きな石臼の上には、男性のシンボルが...。

【参考URL】

*1 多賀神社、凹凸神堂ホームページ

北新町にある料理屋「月ヶ瀬」の隣にある民家。

花街の時代を想わせます。

2階部分に手摺りがある家です。

玄関付近。

大正時代初頭、宇和島の商工業は著しく発達し、それに伴い須賀川の川端に花街が形成されました。川端花街の芸妓は、しだいに娼妓化したため、散在していた料理屋や置屋を須賀川左岸の藤江に集めて、川端遊廓(北陽花街)が作られました。*1

北陽花街は、「北新地」とも呼ばれました。同じ頃、元結掛には、「南新地」という花街がありました。*2*3

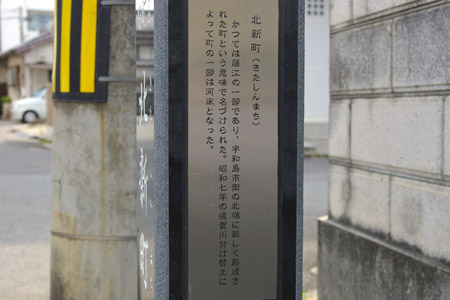

「北新地」の名残でしょうか。北陽花街があったと思われる場所は、旧町名では、北新町と呼ばれていました。

旧町名「北新町」の範囲。

かつては、藤江と呼ばれていた地域の一部でした。

【参考文献】

*1 栗本露村,浅井伯源:宇和島案内(宇和島案内発行所,1933) P.50-P.54

*2 河野一水,松本麟一:写真集明治大正昭和宇和島(国書刊行会,1983)p.106

*3 矢野和泉:目で見る宇和島・北宇和・南宇和の100年(郷土出版社,2003)p.46