柴又駅前の肌着店。

メリヤス肌着の専門店です。

赤い肌着を着たマネキン。

巣鴨では赤パンツなどの赤い肌着が人気ですが※1、柴又でも同様の赤色が人気のようです。

柴又駅前の肌着店。

メリヤス肌着の専門店です。

赤い肌着を着たマネキン。

巣鴨では赤パンツなどの赤い肌着が人気ですが※1、柴又でも同様の赤色が人気のようです。

今回は、柴又(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

柴又駅前に建つ「フーテンの寅像と見送るさくら像」。

「フーテンの寅像」は、以前からありましたが※1 、2017年に、寅さんを見送る妹さくらの銅像が新たに建立されました。

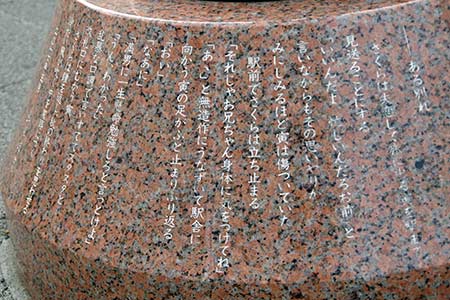

山田洋次監督による「ある別れ」。

寅さんシリーズの、寅さんがふらりと帰ってくる~何か騒動が起きる~寅さんが再び旅に出る(さくらに見送られる)という構図を銅像で表現されています。

今回は、柴又(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

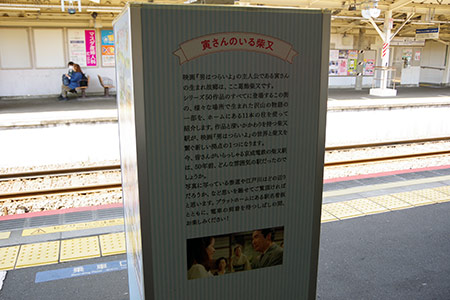

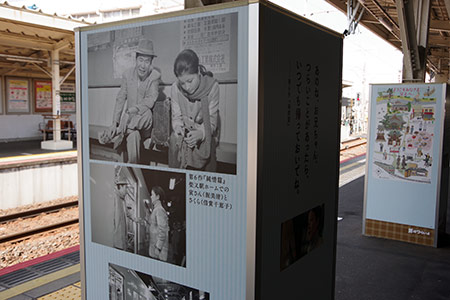

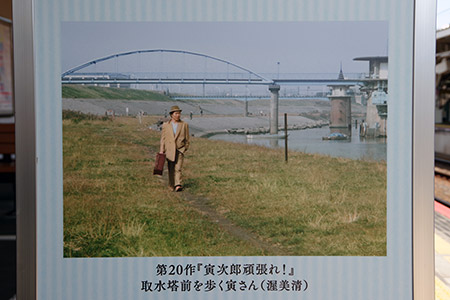

柴又駅のホーム柱四側面に、寅さんシリーズの映画のシーンが紹介されています。*1

寅さんシリーズの全作品に、柴又が登場します。

さくらが寅さんを見送るシーン。

金町浄水場の取水塔近くを歩く寅さん。

当社は、2020年12月より、映画『男はつらいよ』シリーズの舞台・柴又の玄関口で…

東金町1丁目の繁華街にある「ときわ食堂」。

テーブル席。

メニューは豊富です。

「鉄火丼平貝のせ」を注文。ボリュームがあります。

今回は、金町(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

金町駅北側の東金町1丁目の繁華街の健康マッサージの店舗。

古い建物です。

入口。

以前は、「ラブラブ」という店だったようです。

「よこやまの道」への登り口(はるひ野市側)。

しばらく歩くと、諏訪ヶ岳の頂上です。

さらに南西へ進むと、防人見返りの峠。

多摩丘陵の全体が見渡せます。天気が良ければ富士山や南アルプスも見えるそうです。

高度経済成長期、大都市郊外では、まとまった量の住宅宅地を供給するためにニュータウン開発が行われました。永山団地は、多摩ニュータウンの第一次入居時(1971年)に供給されました。*1

南側には、「永山団地名店街」があります。

昔ながらの団地の商店街。

やきとり店もあります。

P.160

多摩ニュータウンは大阪の千里ニュータウンや名古屋の高蔵寺ニュータ…

唐木田駅の近くにある唐木田稲荷神社。

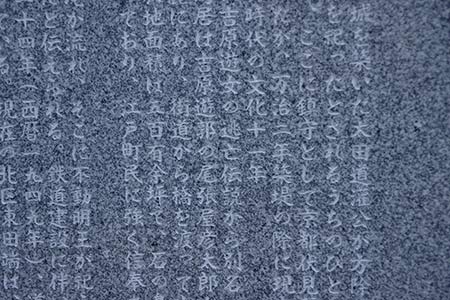

石碑によると、唐木田稲荷は、多摩ニュータウンの造成工事の完了に伴い、平成元年に再建されたそうです。

石仏などが安置されています。

一番左に、石棒。

「魂勢宮」と彫られています。

小田急多摩線、唐木田駅前のブロンズ像。

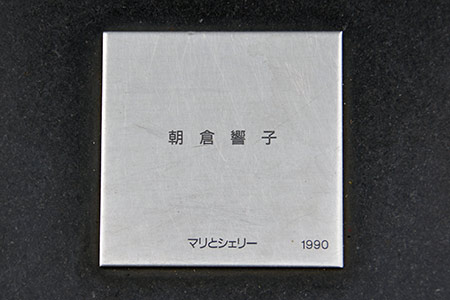

彫刻家の朝倉響子氏の作品です。朝倉響子の作品は公共スペースなど数多く見かけます。※1※2

横顔。

背中。

多摩センター駅の東側にある「寿し正」。

「正」の字に特徴があります。

つるつるのカウンター席。

握りを注文。

今回は、多摩(東京都多摩市)の町並みを散歩します。

多摩センター駅前にある大判焼屋。

ビルの1階の非常階段脇のわずかなスペースで営業しています。

小倉あん、クリーム、チョコレート、チーズハム、白あん、など、種類が豊富です。

小ぶりのサイズの大判焼。兜がデザインされています。

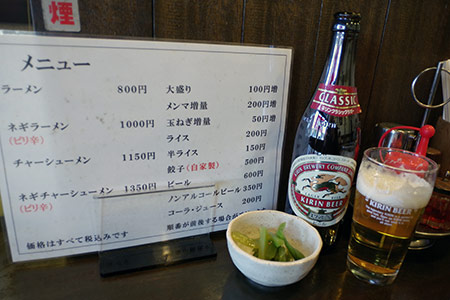

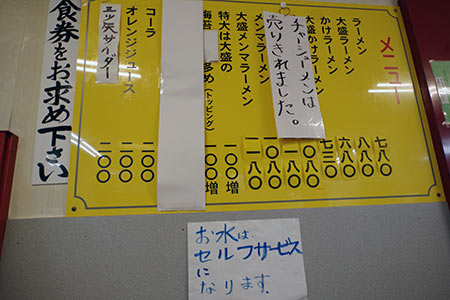

信年※1 の近くにあるラーメン専門店の「しょうしょう」。

八王子ラーメンの店です。

メニューは、ラーメンのみ。

チャーシューメンを注文。刻みタマネギが特徴の八王子ラーメン です。

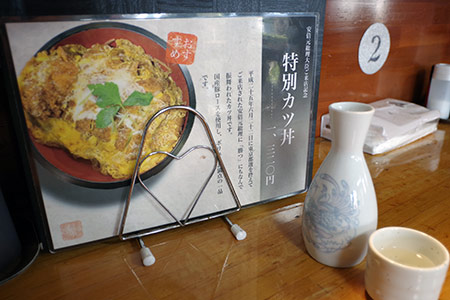

八王子市東中野にある食堂「信年」。

店内には、多数の有名人の色紙。

名物の特別カツ丼は、平成25年6月22日に東京都選を控えて来店した安部元総理に「勝つ」にちなんで振舞われたカツ丼です。

特別カツ丼を注文。

京王堀之内駅前からバスに乗って、バス停「引切」で下車。住宅街の中に神社があります。

石段を登ったところに、石棒が安置されています。

賽の神。

古来、塞の神は道祖神ともいわれ、男女生みの神、農耕の神でした。(「塞の神の由来」の碑より)。

今回は、堀之内(東京都八王子市)の町並みを散歩します。

京王堀之内駅の南側の住宅地。

小さな空き地に、道祖神と祠があります。

祠には、石像が安置されています。

大小3つの石の男根です。

北浦和駅東口近く。マッサージ店と人気のラーメン店「娘々」のある通り。

飲食店が続きます。

スナックやラウンジなども。

かつては、歓楽街であったらしく、雰囲気のある店が建ちならんでいます。

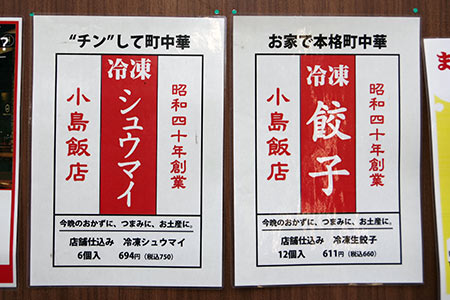

北浦和駅東口から徒歩1分。平和通りにある小島飯店。

餃子、シューマイ、肉まん。

昭和40年創業です。

チャーハンを注文。バケツをひっくり返したような大盛です。

北浦和駅東側の旧中山道と元町通りの交差点の角にある昭和酒場「ポコペン」。

懐かしいホーロー看板やEPレコードのジャケットが掲げられています。

「喝采」は、まるでまるで映画のワンシーンのような映像が目に浮かぶ、ちあきなおみの名曲です。

山口百恵。

今回は、北浦和(埼玉県さいたま市浦和区)の町並みを散歩します。

飲食街の「三州屋街」※1 の道路を挟んだ向かい側に「おばちゃん」の看板が建つもう一つの飲食街があります。

おばちゃん。

L字型になっている飲食街が奥には、新しい店舗がオープンしています。

逆方向から。写真奥は「三州屋街」。

金町駅の西側にある金町湯。

1943年に創業し、2021年 9月10日 リニューアルオープン。金町に残る唯一の銭湯です。*1

入口。

重厚な本格銭湯です。

玄関にて。

金町地区センター前にある裸婦像。

金色です。

金色の裸婦像は、田端でも見かけことがありますが※1、こちらの像も金色部分は少し劣化しています。

後ろから。

今回は、金町(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

金町駅前のうどん・そばの「金町うどん」。

自家製のうどん、そば。

うどん、かき揚げ、ビールを注文。

揚げ玉をお持ち帰りできます。

田端駅の北側にある東灌森稲荷神社(とうかんもりいなりじんじゃ)。

東灌森というのは稲荷森を音読して「とうかんもり」といい、この字をあてたようです。また、一説には太田道灌の方除け稲荷の一つとも言われています。*1

老朽化や腐食が進んだため、令和4年に建てなおされました。

建て直される前は、吉原遊廓の尾張屋彦太郎が奉納した石鳥居や御手清鉢台などがありましたが※1 、現在は撤去されています。

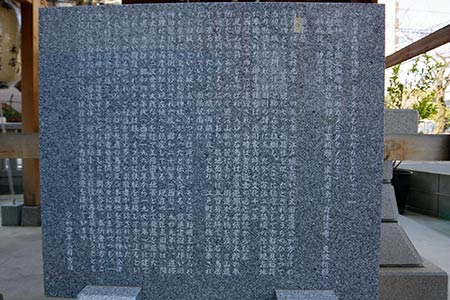

建て直しに伴い、石碑が建てられました。東灌森稲荷神社の由来など、詳しく書かれています。

当時は、吉原遊廓の遊女の逃亡伝説から、別名「足留め稲荷」とも呼ばれました(石碑より)。

田端駅から、南へ約600m。谷田川通りとの交差点。

中華料理「新三陽」。

カウター席中心です。

海老チャーハンを注文。海老の大きさと量が凄いです。

田端4丁目の住宅街にある銭湯の松の湯。

ビル銭湯です。

浴場入口。

待合室で、牛乳を飲みながら休憩。

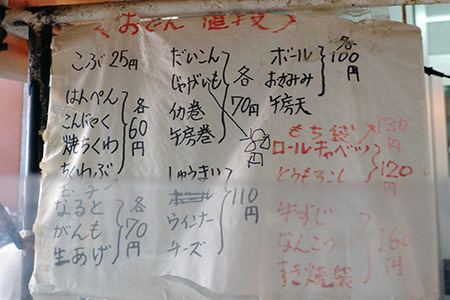

田端銀座商店街にある、おでん種の「佃忠」。

おでん種の隣でおでんの販売。

コンビニおでんの半額ぐいらでしょうか。

ボール串を購入。

田端駅と駒込駅の中間地点に位置する田端銀座商店街。

通称「タバギン」。

ノスタルジックな外観の「栄屋食料品店」。

※印の米店。

田端駅近くの田端高台通り。

そば処浅野屋。

落ち着いて過ごせる和の空間。

天ぷらそばを注文。

田端駅南口のすぐそばに、不動坂の石段があります。

石段を少し上ると、JR線と新幹線を遠望できます。(写真左下は、田端駅南口)

坂の上部は、ゆるやかな石段となっています。

かつて、この近くに不動明王立像が安置されていたことから、不動坂の名がつきました。

今回は、田端(東京都北区)の町並みを散歩します。

田端駅北口を降りたところにある田端ふれあい橋広場。

川崎普照の「華」と名付けられた作品。

片足を上げたポーズ。

金色なので、華やかです。

京王片倉駅の南側の北野街道沿いにある尾張屋。

昔ながらの町のお蕎麦屋さんです。

豊富なメニュー。

天ざるを注文。

八王子駅から、西へ約1kmの小門町(おかどまち)にある松の湯。

最近リニューアルオープンした模様です。

脱衣所の壁面に鉄道模型。

2階は休憩室。壁面を漫画が埋めつくしています。

八王子駅から、西放射線ユーロードを行きます。

オートボイル式のラーメン専門店があります。

お水はセルフサービスです。

メンマラーメンを注文。

八王子駅から西へ延びるみさき通りと交わる横丁。

「きらく横丁」と名付けられているようです。

両側に、スナックや割烹が建ち並びます。

ふぐ料理店。

花街があった中町の西隣の南町。

八王子三業組合の建物があります。

「織物のまち」として繁栄した八王子は、全国から取引に訪れる商人たちをもてなす場となりました(案内板より)。

三業会館の奥にある「三業稲荷」。

甲州街道の八幡町交差点。

交差点の角に建つ「カマスヤ」。

金物専門店です。

あらゆる金物。

今回は、八王子(東京都八王子市)の町並みを散歩します。

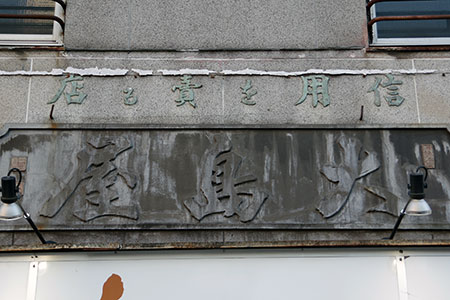

甲州街道の横山町交差点の近く。

看板建築の建物。

壁面に中央部分に家紋。

信用を売る店 大島屋。右読みです。

薬王寺南側には、進駐軍の接待にも使われたと伝わる料理店・喜楽*1 に向かって、スナックやバーが入居する長屋型の店舗がありました。この喜楽と長屋に挟まれた東西に延びる小路は「出世街道」と通称され、一帯は毎夜多くの酔客で賑わう盛り場でした。*2

長屋があったと思われる場所は、現在は、空き地になっています。

料理店・喜楽があったと思われるあたり。

現在は、ホテルになっている模様です。

年代:昭和23年(1948)10月6日

作成者:藤田天真(藤田常次)

備考等:2…

P.9

内町通りは、現在も市街地を貫通する主要道路(国道293号線として機能し…

鹿沼における花街は、この内町通り(国道293号線)沿いの石橋町及び下材木町の一帯に分布していました。大通りから入った場所に当時から営業を続ける料理店があります。*1

昭和31年の市街地図*2 には「蒲焼梅月」と掲載されています。

梅月。

当時の面影を残しています。

P.9

内町通りは、現在も市街地を貫通する主要道路(国道293号線として機能し…

年代:昭和31年(1956)6月10日

作成者:鹿沼市明細地図刊行会

備考等:7…

今回は、鹿沼(栃木県鹿沼市)の町並みを散歩します。

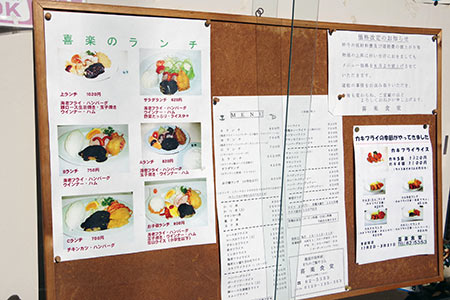

天神町の市役所近くにある喜楽食堂。

ランチが自慢の店です。

レトロな雰囲気の店内。

お子様ランチを食べたかったのですが、小学生以下限定とのことでしたので、Bランチを注文。

台東区の千束通り。

甘味処の山口家本店。

甘味処ですが、ラーメンや焼きそばもあります。

お雑煮を注文。

旧吉原遊廓の北側にある銭湯の有馬湯。コンクリート造りの建物です。

銭湯浪漫。

近代的な煙突。

ガラスのドア(写真左側)の左側は浴室です。

吉原の花園通り。

旧遊廓へ向かう段差のある通路。

「お歯黒とぶ」の名残とも言えそうな遺構です。

人目につきにくい通路です。

反対方向から。

履物屋の大黒屋。

大黒屋の向かい側にあった地元の町会の建物(吉原会館)を改装し「江戸吉原耕書堂」が2025年にオープンしました。NHKと台東区の支援もあったそうです。

店内には、吉原遊廓に関する展示やグッズの販売が行われています。

花魁道中で、外八文字歩き(つま先を外へ向ける歩き方)で使われた下駄。向かいに建つ履物屋の大黒屋から提供されたものだそうです。

今回は、吉原(東京都台東区)の町並みを散歩します。

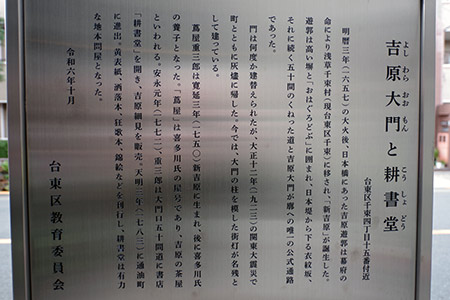

よし原大門のモニュメントの脇に2つの案内板が建っています。

「吉原大門と耕書堂」の案内板の日付は令和6年(2024年)10月となっており、大河ドラマ「べらぼう」の放送に合わせて建てられたものと思われます。

耕書堂があったと思われる場所には、カフェーがオープンしています。

耕書堂発祥の地の案内図。

錦ヶ浦のバス停で下車。ここから熱海城の巨大な天守閣を仰ぎ見ることができます。

熱海城は、昭和35年に建設された娯楽施設です。

熱海城天守閣からの眺め。

熱海城の模型。

熱海城が建てられている場所は、海中に突き出た魚見埼の岬の角で、一方のみは山につづき、三方はけわしい断崖になっています。城郭を築く場所としては要害の地で、北条氏歴代の名将たちも築城を希望しながら果しえなかった場所であると伝えられています(案内板より)。

くの字型の路地※1 の近く。

この建物の隣(写真右隣り)には、以前は商家「千笑」※2 がありました。「千笑」の建物が無くなってしまったので、こちらの建物は狭小に見えます。

疑似三階建ての建物です。

トタン建築。

熱海和田川の染殿橋近く。

川沿いに、木製の物干しが建っています。

物干し台は、2つ並んでいます。

屋外に設置されている木製の物干し台が現存しているのは、貴重です。

L字型の路地の角※1 にある大衆割烹。看板メニューは、金目鯛煮付定食です。

カウンター席。

こってり真っ黒な金目鯛の煮付け。

店内の壁面に飾られている女性の絵画。

熱海駅から駅前の平和通り名店街を下っていくと、左側に小さな路地があります。

路地の両側に3階建ての建物が迫っています。

路地はL字型になっています。逆方向から見たところ。

L字型の路地の角にある大衆割烹。

熱海駅前に建つ熱海第一ビルは、熱海を代表するレトロビルです。

3棟がくっついている建物です。

洋品店などの店が建ち並んでいます。

水森亜土の店。

今回は、熱海(静岡県熱海市)の町並みを散歩します。

熱海駅の新幹線改札口脇に建つブロンズ像。

両手を広げたポーズ。

舘野弘青(たての こうせい)の作品で、東海道新幹線開業記念に建てられたものです。

後ろから。

成田山東参道の奥まった場所にある、はまや旅館。

玄関脇には、ピースのマークのあるたばこ屋。

現在は、「食事処はまや」として営業中です。

旅館らしい建物です。

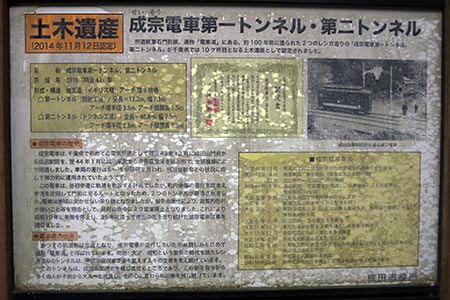

表参道(旧成田街道)から南へ延びる道は、通称「電車道」と呼ばれています。

「電車道」の名前は、かつて千葉県で初めての電気鉄道として開業した「成宗電車」が走っていた道であることに由来しています。その第一トンネルと第二トンネル(1枚目の写真)

第一トンネル。

上から見たところ。

成田山東参道にある「うなぎ そば処信水」。

歴史を感じさせる佇まいです。

ゆったりできるテーブル席。

うな丼とそばのセットを頂きました。

今回は、成田(千葉県成田市)の町並みを散歩します。

成田山新勝寺の仁王門の脇に建つ石造燈明台(明治27年竣工)。深川公園にもほぼ同形状の燈明台(明治31年竣工)があります。*1 ※1

全面の緑色の石板も深川公園の石造燈明台と同じデザインです。

寄進者も浅草の料亭の草津など、同じ顔触れです。

こちらの新吉原の寄進者も深川公園で見かけた屋号と同じです。

日清戦争(1894~95)の勝利を記念して建立された。明治28年12月に起工。同31年…

西武池袋線椎名町駅前にある「すずらん通り」。

錦寿司。

つるつるのカウンター席。魚偏湯呑(ぎょへんゆのみ)が似合います。

ちらし寿司とビールを注文。

サンシャインシティの近くにある美久仁小路。

池袋の東西には戦後いち早く闇市ができましたが、その後、東口の闇市は現在の東池袋1丁目の三角地帯に移転し、「人世(ぜんせい)横丁」「美久仁(みくに)小路」「栄町(さかえまち)通り」などとなりました。青江三奈の名曲「池袋の夜」でも歌われました。*1

小路の中ほど。

入口はこちらにもあったようです。

1 あなたに逢えぬ 悲しさに

涙もかれて しまうほど

泣いて悩んで 死にたくなるの

せめないわ せめないわ

どうせ気まぐれ 東京の 夜の池袋

2 他人のままで 別れたら

よかったものを もうおそい

美久仁小路の 灯りのように

待ちますわ 待ちますわ

さようならなんて 言われない 夜の池袋

3 にげてしまった 幸福(しあわせ)は

しょせん女の 身につかぬ

お酒で忘れる 人生横丁

いつまでも いつまでも

どうせ気まぐれ 東京の 夜の池袋

西池袋の立教大学方面へ向かう道の途中にある定食屋の「ランチハウス ミトヤ」。

でか盛りで有名な老舗洋食店です。

メニューは定食のみ。

チキンカツ定食を注文。

池袋北口の平和通り。

「ニューライフ」と書かれた商店。

シャープは、1973年(昭和48年)の第一次オイルショック後、エネルギーと手間と資源のムダを省く機能本位の商品の開発を進め、1976年に革新的な「ニューライフ商品戦略」を打ち出しました。*1

カラーテレビ”ちびでか”や3ドア冷凍冷蔵庫”アラスカ”などのヒット用品が出しました。*1

商店の全面にシャープのロゴ。

今回は、池袋(東京都豊島区)の町並みを散歩します。

地下鉄有楽町線仙川駅の北側。豊島体育館の前に、「力」「いづみ」の2体の裸像があります。

左側の「力」は、男性裸像で両手拳をガッツポーズのように握りしめ、力強さを感じる作品です。

下半身は、ふんどしのみ。

もともとは、豊島区の旧庁舎のシンボル(昭和36年制作)でしたが、旧庁舎の解体に伴い、こちらに移設されました(案内板より)。

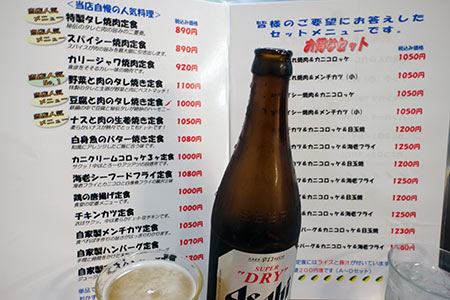

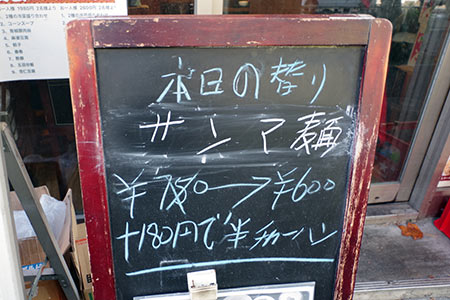

長者町1丁目の交差点近く。

翔威飯店。「しょうい」と読むのでしょうか。

本日は、サンマ麺がおすすめです。黒板に書かれています。

サンマ麺とビールを注文。

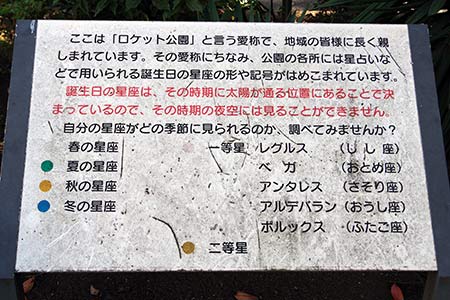

石川町の西側の山田町にある千歳公園。

ロケットの形をした遊具。

宇宙船。

千歳公園は、ロケット公園という愛称で、親しまれています。

今回は、石川町(神奈川県横浜市中区)の町並みを散歩します。

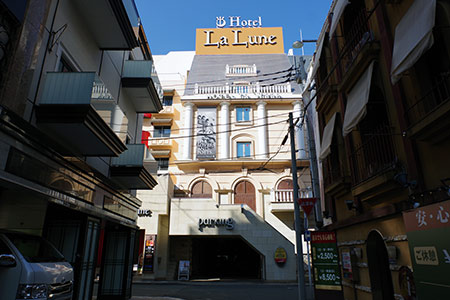

高速道路に面したあたりには、古いホテルも残っていますが、※1 広い通り沿いには、大きなホテルが建っています。

TVドラマの撮影でよく利用されるホテル。*1

ラブホテルが整然と建ち並ぶメインストリート。

綺麗な白い建物。

北浦和公園の北側。

「下総皖一(しもふさかんいち)先生を称える碑」が建っています。

ささのはさらさら のきばにゆれる おほしさまきらきら

きんぎんすなご

ごしきのたんざく わたしがかいた おほしさまきらきら

そらからみてる

「たなばた」など、広く親しまれる曲などを残した、作曲界黎明期における先達です(案内文より)。

北浦和駅西口から徒歩3分の市街地にある北浦和公園。

昭和46年、埼玉大学移転に伴い、翌49年に開設されました。また、昭和57年には公園内に県立近代美術館がオープンしました。*1

県立近代美術館の北側に、解体された中銀カプセルタワービルの住宅カプセルのうちの一つが展示されています。

ドアから室内を見学できます。

1960年代、建築界では、黒川紀章、菊竹清訓らを中心に、「メタポリズム」運動が繰り広げられました。、「メタポリズム」とは、生物学用語で新陳代謝を意味し、建築や都市計画も生命が成長・変化を繰り返すように、造形モデルを展開すべきだというものです(案内文より)。

この住宅カプセルは、ビジネスパーソンのセカンドハウスとして設計され、テレビ、電話、ユニットバスなどが備えられました(案内文より)。

銭湯の若松湯※1 の南側に、この字型の小さな飲食街があります。

とんかつの「かつ富」。

昔ながらの食堂です。

とんかつ定食を注文。

北浦和駅前からイオン北浦和店(現在は休業中)方面へ向かう途中の商店街に、銭湯の若松湯があります。

ビル銭湯。

木材が山積みにされています。

入口。

北浦和駅西口から線路沿いに北西方向へ行くと、2棟が向かいあう飲食横丁があります。

「三州屋街」と名づけられた飲食街です。

小料理屋やスナックが連なっています。

反対側(南東側)から。

今回は、北浦和(埼玉県さいたま市浦和区)の町並みを散歩します。

北浦和駅前にある一心寿司。昔ながらの寿司屋さんです。

一心の屋号が書かれたビル。

カウンター席。

チラシ寿司を注文。

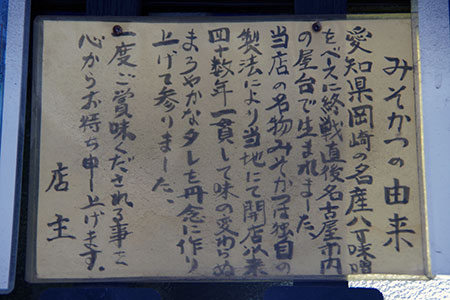

通称「冠新道」と呼ばれる通りにある、みそかつの「とん国」。名物は、みそかつです。

昭和レトロな佇まいです。

みそかつの由来。四十数年変わらぬまろやかなタレです。

みそかつとビールを注文。

西日暮里6丁目にある蕎麦店の童心舎。

「手打ちそば」と書かれた看板。

落ち着いた雰囲気の店です。

天ぷらそばとビールを注文。

谷中2丁目にある朝日湯。コインランドリー併設の銭湯です。

西側にもコインランドリーがあります。

南東側の角にある煙突。

のんびりできる待合室。

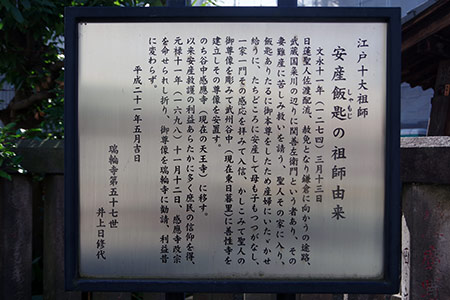

東京七面山、安産飯匙(しゃもじ)祖師は瑞輪寺の境内にあります。

安産飯匙は、日蓮聖人が鎌倉に向かう途中、難産に苦しむ女性に飯匙をもって無事出産に導いたことから、安産に効能のある「安産飯匙祖師」として庶民の信仰を得ました(案内板より)。

玉垣には、花街の関係者の名が刻まれています。

料亭「いな垣」(写真左奥)※1 など、柳橋の料亭の名が連なっています。

谷中にある朝倉彫塑館は、日本近代彫塑界の最高峰で、文化勲章受章者の朝倉文夫が住宅兼アトリエとして使用していた建物です。*1

次女の朝倉響子の作品は、池袋の東京芸術劇場前庭※1 や佐倉駅前※2 などの公共スペースに数多くコレクションされています。

男性の裸像。

下半身はリアルに描かれています。

力強い肉体美です。

日本近代彫塑界の最高峰であり、文化勲章受章者である朝倉文夫が住宅兼アトリエ…

今回は、日暮里(東京都荒川区)の町並みを散歩します。

JR日暮里駅から谷中方面へ坂を下り、南へ朝倉彫塑館へ向かう途中に、初音小路があります。

かつて、谷中5丁目(旧初音町三丁目)の霊梅院の境内に「初音の森」があり、鶯の初音をきかせたもので、明治2年に、このあたり一帯が谷中初音町とされました。*1

その初音の名を冠した小路です。

横丁風の建築。

レトロな雰囲気を残す小路です。

伊豆熱川駅の北側。

磯料理・和食定食の「うめや食堂」。

緑色の暖簾。

あじたたき定食とビールを注文。

伊豆熱川温泉の射的が2軒並ぶ通り※1 から丸幸商店(写真中央)のある坂道を登る途中。

坂の途中に建物の痕跡。

1962年のガイドブック*1 によると、熱川温泉には、バー・飲み屋は10軒ほどあり、ヌードスタジオ(300円)、パチンコ屋もありました。*1

飲食店の看板。料金が3行書かれているので、時間帯別料金制の店だったと思われます。

1971年の住宅地図*2 には、このあたりには、「岩城屋」「道灌」などの商業施設らしき名前が記載されています。

2000年の住宅地図*3 には、「ヌード劇場」の記載があります。

熱川温泉

◆夜の遊び P.126 P.38

「岩城屋」の隣に「道灌」

「ヌード劇場」の記載参考記事

温泉街への道を下りきったところ。濁川と交差します。

レトロな射的屋。

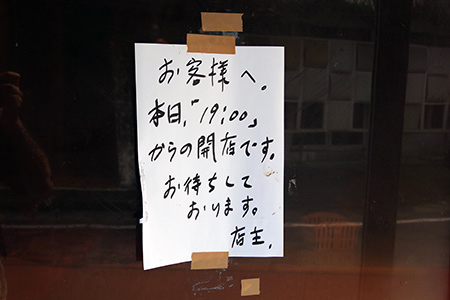

開店は19:00です。

曲がり角を曲がったところに「射的・ボール投げ」がもう1軒。

今回は、伊豆熱川(静岡県賀茂郡東伊豆町)の町並みを散歩します。

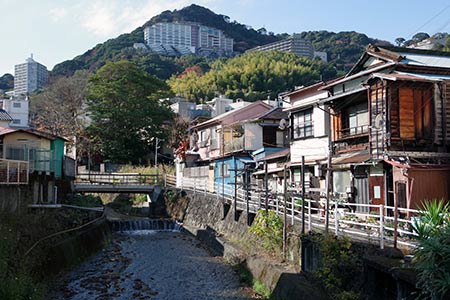

伊豆熱川駅を下車すると、東へ下る道が続き、その先が伊豆熱川の温泉街です。

温泉街を流れる濁川にかかる温泉橋。

濁川の下流。

高台から見た温泉街。熱川の海。

上池袋2丁目の住宅街。交差点の角に花月庵があります。

ゆったりと過ごせます。

「花月庵」の額。

南長崎の花月庵で見た「花月庵のれん会」の額※1 と同じです。

「天ざる」を注文。

今回は、池袋(東京都豊島区)の町並みを散歩します。

池袋北口の繁華街の西側。

ラブホテルが密集する一画があります。

お洒落なホテルが建ちならんでいます。

通りの奥(西側)のT字路までホテルが続いています。

池袋北口のホテル街に、周囲の建物とは圧倒的に異なる外観を持つホテルがあります。

その特徴はむき出しになった外階段にあります。階段は、下層では螺旋階段ですが、上層部は直線的なものと円を描いているものが交互に重なっていたりと、その光景に圧倒されます。

1階部分。

階段部分は、道路上へ飛び出しています。

今回は、池袋(東京都豊島区)の町並みを散歩します。

池袋駅西口前にある東京芸術劇場の前庭。

2人が向き合ったブロンズ像。

朝倉響子作「マリとシェリー」。

同じ朝倉響子作のJR佐倉駅前に作品※1 に似ています。

何かを言おうとしているのでしょうか。

「小平ふるさと村」では、江戸時代の民家が移築もしくは復原されています。

神山家住宅。

江戸時代中期における武蔵野新田農家の特徴をとどめています。*1

開拓期の住宅。

江戸時代初期の小平開拓当初の農民住居を復元したものです。*2

花小金井の東の西東京市芝久保町にある銭湯の庚申湯は、1964年(昭和39)に開業。約20年前に増改築しました。

破風造りの外観は見事です。

のんびり休憩できる待合室。

敷地内の庚申塔が名前の由来。

花小金井駅から北へ歩くこと約5分。円成院があります。

2体の石像。

「根勢大権現」と彫られていますので、男根石だと思われます。

背面。「安政五午歳(あんせいごうまどし=安政の5年目=1858年)」と彫られています。

今回は、花小金井(東京都小平市)の町並みを散歩します。

花小金井駅前の商店街。

中華料理の栄信軒。

1階はカウンター席。2階もあります。

チャーハンを注文。

石岡駅の南側の国道6号線沿いに「リッチマン」の看板が建っています。

駐車場の脇に大衆食堂(写真握側)があり、その奥にあります。

入口。

コロナ禍で休業となった模様です。

石岡の老舗鰻店の喜作。看板は「㐂作」となっています。

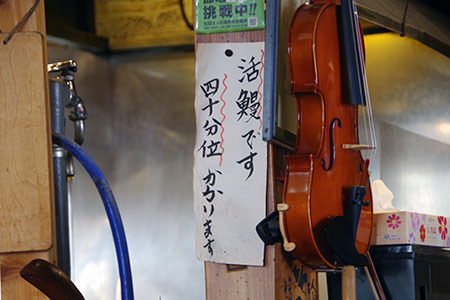

活鰻(生きている鰻)を調理するので、40分ぐらいかかります。

しばらく待ちます。

ふっくらと焼かれた鰻は絶品です。

石岡市街の西側にある「むつみ食堂」。

入り口に「むつみ」と書かれています。

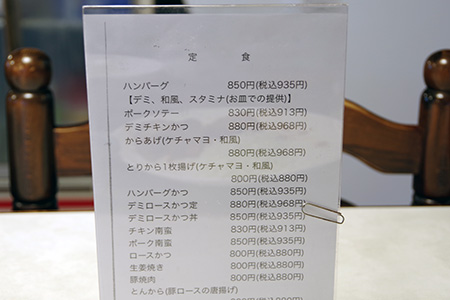

ほとんどのメニューは、800円代。

通常のメニューとは別に、カラアゲとチキンカツ、というようなコンビメニューがあって、これがもの凄いボリュームです。

大通りから西へ入ったところに建つ平松理容店。

昭和3年に建てられた理容室です(案内板より)。

アカンサス(キツネゴマ科ハアザミ属の常緑多年草)の葉の天蓋(案内板より)。

壁面に、理容鏡が切れ目なく貼られています。

石岡の看板建築群にある蕎麦店の「東京庵」。

昭和7年頃に建てられた木造2階建ての和風食堂建築です(案内板より)。

軒行灯。

天ぷら蕎麦とビールを注文。

「すがや化粧品店」は、昭和2年に建てられた木造2階建ての看板建築です(案内板より)。

コリント・イオニア様式(古代ギリシアの建築様式)風の柱頭飾り(案内板より)。重厚な外観です。

ペデメント(切り妻屋根下部と水平材に囲まれた三角形の部分)に、屋号の跡が残っています。

屋根のてっぺん部分につけられた装飾。

今回は、石岡(茨城県石岡市)の町並みを散歩します。

看板建築の商店が連なる一画があります。

は、その中でも円弧状の看板意匠で、ひときわ目をひく存在が、甘納豆手造り菓子の玉川屋。円弧状のモダンな看板意匠です。

玉川屋は、100年間続きましたが、令和3年に閉店しました(貼り紙より)。

側面はトタンです。

屋代駅の南側の国道18号線沿い。

パチンコ店の「パーラーバビデ」。

日本一古いパチンコ店。

創業89年目だそうです。

稲荷山の「重要伝統的建造物群保存地区」の北側に位置する旧松葉屋。

料亭らしい門構え。

昭和14年まで料理店を営み繁盛していました(案内板より)。

江戸時代から明治後期にかけて、稲荷山町は、「北信の商都」として問屋小売業が軒を並べ商工業の中心でした。のちに、上山田温泉・戸倉温泉にその賑わいを譲るまでは稲荷山の歓楽街が周辺の中心地となり、多くの芸妓がいました。*1

「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されている稲荷山。古い町並みの景観が残されています。

田中園茶屋は稲荷山が「重要伝統的建造物群保存地区」に選定後、修景された第一号店舗です。*1

洋風の看板建築。

和風の店舗と洋風の店舗が並んで建っています。

稲荷山市街の南側。稲荷山上八日町の商店。

スクーター「ラビット」が展示されています。

終戦直後、中島飛行機から改名した富士産業(現・SUBARU)が製造・販売したスクーターです。

大阪万博の太陽の塔の模型の展示されています。

姨捨の棚田には多くのかかしが立っています。

バスケットボールをする少年のかかし。

日々成長。

マネキンの頭部のみのかかし。