柴又のハイカラ横丁の2階にある「おもちゃ博物館」。

アサヒ玩具のママシリーズ。これだけの種類が残っているのは貴重です。

ママシリーズの中でも有名な「ママレンジ」。

りかちゃんハウス。

柴又のハイカラ横丁の2階にある「おもちゃ博物館」。

アサヒ玩具のママシリーズ。これだけの種類が残っているのは貴重です。

ママシリーズの中でも有名な「ママレンジ」。

りかちゃんハウス。

柴又駅近くにある老舗料亭のゑびす家。

天明年間に創業した川魚料理の店です。*1

「柴又帝釈天」には、700年以上もの間、老若男女が、江戸川で採れる川魚料理を楽しみつつ参拝していたということです。そのため芸者さんもいて、時折、端唄や三味線の音が聞こえたりもしていました。*2

現在も蒲焼の店として営業中です。

天明年間の創業以来、野趣あふれる川魚料理を中心に、和の美食を今に伝えてまい…

柴又は奈良の正倉院に収蔵されている養老5年の戸籍に載っている古い歴史の町で…

柴又駅前の肌着店。

メリヤス肌着の専門店です。

赤い肌着を着たマネキン。

巣鴨では赤パンツなどの赤い肌着が人気ですが※1、柴又でも同様の赤色が人気のようです。

今回は、柴又(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

柴又駅前に建つ「フーテンの寅像と見送るさくら像」。

「フーテンの寅像」は、以前からありましたが※1 、2017年に、寅さんを見送る妹さくらの銅像が新たに建立されました。

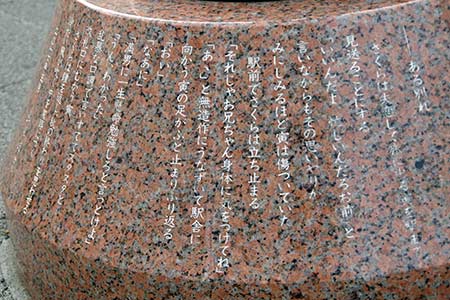

山田洋次監督による「ある別れ」。

寅さんシリーズの、寅さんがふらりと帰ってくる~何か騒動が起きる~寅さんが再び旅に出る(さくらに見送られる)という構図を銅像で表現されています。

今回は、柴又(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

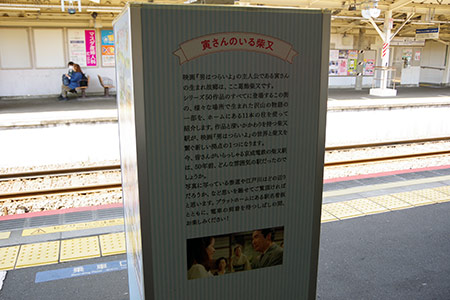

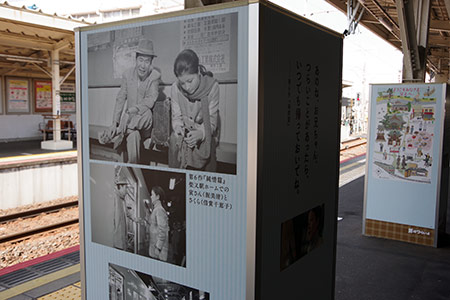

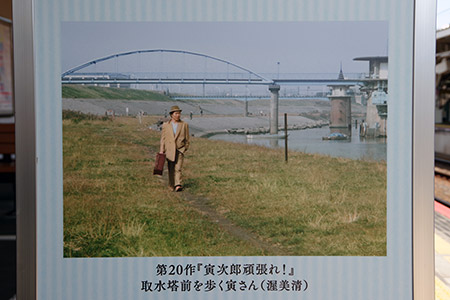

柴又駅のホーム柱四側面に、寅さんシリーズの映画のシーンが紹介されています。*1

寅さんシリーズの全作品に、柴又が登場します。

さくらが寅さんを見送るシーン。

金町浄水場の取水塔近くを歩く寅さん。

当社は、2020年12月より、映画『男はつらいよ』シリーズの舞台・柴又の玄関口で…

東金町1丁目の繁華街にある「ときわ食堂」。

テーブル席。

メニューは豊富です。

「鉄火丼平貝のせ」を注文。ボリュームがあります。

今回は、金町(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

金町駅北側の東金町1丁目の繁華街の健康マッサージの店舗。

古い建物です。

入口。

以前は、「ラブラブ」という店だったようです。

「よこやまの道」への登り口(はるひ野市側)。

しばらく歩くと、諏訪ヶ岳の頂上です。

さらに南西へ進むと、防人見返りの峠。

多摩丘陵の全体が見渡せます。天気が良ければ富士山や南アルプスも見えるそうです。

高度経済成長期、大都市郊外では、まとまった量の住宅宅地を供給するためにニュータウン開発が行われました。永山団地は、多摩ニュータウンの第一次入居時(1971年)に供給されました。*1

南側には、「永山団地名店街」があります。

昔ながらの団地の商店街。

やきとり店もあります。

P.160

多摩ニュータウンは大阪の千里ニュータウンや名古屋の高蔵寺ニュータ…

唐木田駅の近くにある唐木田稲荷神社。

石碑によると、唐木田稲荷は、多摩ニュータウンの造成工事の完了に伴い、平成元年に再建されたそうです。

石仏などが安置されています。

一番左に、石棒。

「魂勢宮」と彫られています。