国道101号線沿いの狼野長根公園近くに、レトロな外観の「観光ホテル夢野温泉」があります。

玄関には、艶っぽい看板。

レトロな館内。宿泊もできます。

脱衣場。

国道101号線沿いの狼野長根公園近くに、レトロな外観の「観光ホテル夢野温泉」があります。

玄関には、艶っぽい看板。

レトロな館内。宿泊もできます。

脱衣場。

今回は、大釈迦(だいしゃか、青森県五所川原市)の町並みと風俗を散歩します。

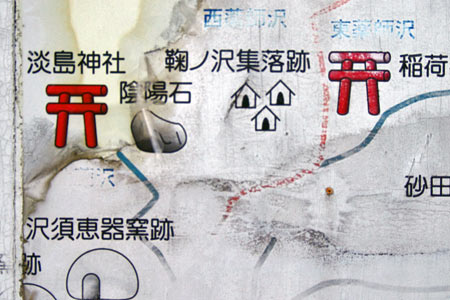

大釈迦 は、五所川原市の東部に位置します。国道101号線の狼野長根バス停から西へ約1Km。前田野目の集落にある「梵珠山案内図」に淡島神社と陰陽石の記載があります。

陰陽石がある場所(淡島神社)は、前田野目の須恵器窯跡群から鞠ノ沢沿いに林道を奥深く入った地点(地蔵沢)です。*1

林道を約1時間歩くと、淡島神社に到着です。

5m以上あろうかと思われる長大な石体。青色の布がかけられています。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.39「青森県における生殖器崇拝資料」

川端町の歓楽街にある「とんとん食堂」。

ラーメンなど、中華料理が中心の大衆食堂です。

落ち着いた店内。

チャーシュー麺とビールを注文。ビールには、野菜炒めが付きます。

川端町は、隣町の本町繁華街と岩木町、柳町の諸官庁に囲まれているという好立地条件に恵まれ、昭和40年代に振興街として旅館や飲食店が増え、この一帯の飲食街を「親不孝通り」とも言うようになりました。*1

スナックが入居するビルが道の両側に並んでいます。

夜の様子。

スナックビル。

【参考文献】

*1 陸奥新報(1975.3.15)津軽の町内今昔記39

青森銀行とみちのく銀行の、両五所川原支店から、旧ロータリー角までの通りは、かつて「ハイカラ通り」と呼ばれていました。この通りは、明治時代は、清志町と呼ばれていましたが、大正時代に高襟(high collar,ハイカラー)町という呼び名も使われるようになり、昭和になってから「ハイカラ町」「ハイカラ通り」と呼ばれるようになりました。*1

現在は、「ハイカラな街」と街灯に書かれています。

大正時代は、魚市場や劇場の高砂座がありました。*1

旧ロータリー。

【参考文献】

*1 北奥文化研究会:北奥文化 第三十六号(1980)P.85-P.88 「『五所川原の地名』余話」

五所川原駅前の東町は、かつて、歓楽街の中心でした。東町の歓楽街は、昭和23年に小料理屋の「富喜」が最初で、のちに、東町が歓楽街となる主要役割を果たしました。「富喜」は、最初駅の人夫などの休憩所のような形で経営され、この庶民的な酒場が人気を拍しました。これに刺激され、当時水田地帯であった東町に続々小飲食店が建てられ、昭和28年、大型のバーの「らんぶる」が完成すると東町は一気に歓楽街となりました。*1

現在、飲食店はまばらです。

東町の衰退は、市役所が移転したことが遠因だったと言われています。*2

北側の一画。

この先に「らんぶる」がありました。*3

スナックの建物。

【参考文献】

*1 兵庫昭一郎:五所川原三百年史 経済編(青森民友新聞社,1966)P.188-P.190

*2 東奥日報(1977.5.11)津軽の町内めぐり121

*3 東交出版社:最新版住宅明細図 五所川原市 木造町 板柳町 鶴田町 金木町 柏村(1969)P.8

今回は、五所川原(青森県五所川原市)の町並みと風俗を散歩します。

大正10年、岩木川の改修が進められ、それまで流域内に居を構えていた船渡、人夫、土工などが移転を迫られ、錦町の毛内林に移転し、農村相手の小料理屋の商売に移っていきました。「初音」「あけぼの」がそれで、のちに赤線へと変わっていきました。*1

このとき、対岸の柏村鷺坂の遊廓も数軒移転し、しかも近くに一流の料亭街・柏原を控えていたことが、錦町が色街として名をなす契機になりました。「宝亭」「北盛館」「寿」「千代屋」「初音」「あけぼの」「金盛」など十軒近くあり、なかでも「万寿幸」は終戦まで栄えました。終戦の翌21年には大火で錦町全域が消失、廓も灰ジンに帰し、昭和34年4月の赤線廃止がとどめを刺しました。*2*3

昭和6年の市街図*4 には、竜泉寺へ向かう道路脇に、「たから亭」「北盛館」「ことぶき」「千代家」の名が記されています。

写真のあたりには、赤線から転業したと思われる「万寿幸旅館」がありました。*5

赤線から転業したと思われる「初音旅館」があったあたり。*5

裏通り。「初音旅館」の裏側あたり。

【参考文献】

*1 兵庫昭一郎:五所川原三百年史 経済編(青森民友新聞社,1966)P.185

*2 陸奥新報(1975.2.20)津軽の町内今昔記24

*3 東奥日報(1977.2.16)津軽の町内めぐり40

*4 東京交通社:大日本職業別明細図 青森県(東京交通社,1931)

*5 東交出版社:最新版住宅明細図 五所川原市 木造町 板柳町 鶴田町 金木町 柏村(1969)P.13

一戸市街から国道4号線を3kmほど北上した「八木沢橋」バス亭近くに、「鳥越ドラインブイン」があります。

建物の左側半分は、旅館になっています。

名物のラーメンは280円です。

ラーメン(大盛り)と缶ビールを注文。

三桝楼は、大正6年に貸座敷となりました。貸座敷は戦時中自発的に廃業し、その後は料理屋を営みましたが、昭和28年頃廃業しました。*1

(楼主の)中村佐助は、大正15年12月、一戸で初めての乗合自動車を開業し、昭和11年、三益合資会社一戸乗合自動車部(中村宏)となりました。*1*3

大きな古井戸が残っています。

大きな木造の建物。

一戸町に、貸座敷が開かれるのは、明治22年頃に進めれた東北本線の一戸付近の鉄道工事と関連があります。工事に従事した人夫は青森周辺の農村から募集してきたもので、人里離れた山間で何一つ娯楽もない土方連中の求めたものは「酒と女とばくち」でした。人夫が大勢町に入ってくると当然のことに茶屋、飯屋を営むものが多くなり、明治23年3月31日、貸座敷免許区域が改正され、一戸町字袋町(現在の北舘)が指定されました。本町から向町にかけての街道から折れて袋小路になっている袋町は、茶屋街に適した場所でした。*1

【参考文献】

*1 一戸町町誌編纂委員会:一戸町誌 下巻(一戸町,1986)P.298「大正12年頃の町並み地図」,P.311-P.313

*2 日本住宅地図出版:二戸市・一戸町・浄法寺町(日本住宅地図出版,1979)P.42

【参考URL】

*3 みやこ百科事典 ミヤペディアの「岩手県北バス」の項に「一戸乗合・三益合資(中村宏*2)」の記載。

今回は、一戸(岩手県二戸郡一戸町)の町並みと風俗を散歩します。

一戸駅から駅前の通りを北東へ進み、万代橋を渡って街道から右へ折れた所にある袋町(現在の北舘)は、かつて遊廓があった場所です。*1

遊廓があった頃の歓楽街の名残でしょうか。付近にはスナックなどの飲食店が散在していたようです。*1*2

「ニューハワイ」の看板。

いらっしゃいませ。

【参考文献】

*1 一戸町町誌編纂委員会:一戸町誌 下巻(一戸町,1986)P.298,P.302

*2 日本住宅地図出版:二戸市・一戸町・浄法寺町(日本住宅地図出版,1979)P.42

水沢の寺小路の歓楽街にある「一力」。

「生そば」と「洋食」という異質の組み合わせです。

丼物や定食、カレーライスもあります。

かつ丼と水沢の地酒「天瓢(てんぴょう)」を注文。洋食屋を名乗るだけあって、カツの味は絶品でした。

水沢市街に残る小岩井牛乳の牛乳箱。

古い牛乳箱と併せ、縦に二つ並んでいます。

右側の側面には「まきば」。

別のお宅にあった同型の牛乳箱。左側の側面には「小岩井ヨーグルト」五戸*1 で見た牛乳箱と同型です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(五戸):小岩井牛乳の牛乳箱(2014.12)

水沢区寺小路にある「狸横丁」。

あちこちに、立小便禁止看板が設置されています。

立小便した方は、罰金3万円です。

反対側の出入り口。

寺小路の長光寺近く。乙女川の支流と道路が交差しているところに、スナックの建物があります。

このスナックの特徴は、河川上の建築物であることです。

反対側から見たところ。

入口。

やきとり「さんたく」の脇に横丁の後ろ側に、風情のある公衆トイレがあります。

右側が小便。左側が大便です。

大便。

気持ちよく放尿できそうです。

水沢市街の中心街の大町。やきとり「三宅(さんたく)」の脇に横丁の痕跡が残っています。

かつては、飲み屋が建ち並ぶ一画だったのでしょうか。

現在は2軒が営業中です。

周囲は駐車場になっています。

今回は、水沢(岩手県奥州市水沢区)の町並みと風俗を散歩します。

水沢の貸座敷は、明治の初年、袋町、立町、柳町にありましたが、明治20年頃、宮下が遊廓地に指定されました。明治32年頃、駒形神社に接しているという理由で、勝手町に移転しましたが、戦後になって廃止になりました。*1*2

写真の桜井商店の建物がある場所(道がクランク状になっているところ)の向こう側(西方)が勝手町の貸座敷(安盛楼、藤本楼、幸盛楼)があった場所です。*3

勝手町西方の南側に安盛楼と藤本楼、北側に幸盛楼がありました。勝手町は、水沢の花街で、とくに七夕まつりの賑わいは最高で、襟をこかした若い女郎衆たちが街を練り歩いていました。*3

昭和初期の「勝手丁の町並み図」*3 によると、桜井商店の西隣に安盛楼がありました。

勝手町の西端にある八幡神社に隣接して、藤本楼がありました。*3

藤本楼の建物は、昭和50年頃まで残されていましたが、大都市の遊廓の建物と比べると規模は小さかったようです。*4

【参考文献】

*1 岩手県胆沢郡水沢町:水沢町誌(水沢町,1931)P.294

*2 水沢市生活環境課:乙女川 その流域の歴史と風土(水沢市生活環境課,1991)

*3 勝手町町史編集委員会:勝手町町史 過去・現在・将来(勝手町町内会,2000)P.21,P.42「勝手丁の町並み図(昭和初期)」

*4 田村昭:仙台花街繁昌記 遊廓資料として(宝文堂,1974)p.36

倉敷市の美観地区の北側(鶴形2丁目)に銭湯のえびす湯があります。

「ゆ」と書かれた灯り。歴史を感じます。

太い煙突。

ロッカーには、漢数字で番号が書かれています。

倉敷駅前の通り(国道429号線)沿い。

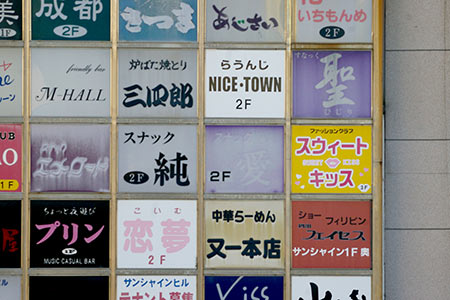

階段の降り口からよく見える位置に看板があります。

「いい店・いい人・いい出会いの街、サンシャインビル」と書かれた看板。

飲食店、スナック店が入居しています。

倉敷の川西町は、明治4年に宿場から遊廓になり、昭和5年には、貸座敷が17軒、娼妓は113人でした。このころには、カフェー、飲食店、射的場、貸本屋などがあり、傘屋、洗濯屋、紺屋、菓子屋、提燈屋などもあって、職人町という一面も持っていました。*1

昭和3年の「倉敷市新地図」*1 によると、本通りと南通りと新道路に囲まれた場所に「遊廓」の記載があります。

本通り。写真左側に妓楼と思われる建物*2 があります。

奥行のある建物。

【参考文献】

*1 倉地克直,山本太郎,吉原睦:絵図で歩く倉敷のまち(吉備人出版,2011)P.24-P.25,巻末「倉敷市新地図」

*2 風俗散歩(倉敷):川西町の遊廓跡(2010.5)

一番街。駅前から続く歓楽街です。

細い路地。

立小便お断り。

白地に赤文字。

倉敷市羽島にある萬福食堂。

芸能人も多数訪れる店です。

水を飲むコップは、大関のワンカップ。

やきぶたラーメンを注文。

倉敷市鶴形1丁目にある「倉敷デパート」。

デパートというよりは、マーケットです。

大小の看板が連なります。

3本ある通りのうち、一番東側は「旭商店街」と名付けられています。

今回は、倉敷(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

水島臨海本線の倉敷駅。自販機とベンチが並んでいます。

自販機の脇に空き缶入れ。その隣に白い箱。

近づいて箱の上面を見ると、白ポストであることが解ります。

手作り感満載の白ポストです。