柴又駅前の肌着店。

メリヤス肌着の専門店です。

赤い肌着を着たマネキン。

巣鴨では赤パンツなどの赤い肌着が人気ですが※1、柴又でも同様の赤色が人気のようです。

柴又駅前の肌着店。

メリヤス肌着の専門店です。

赤い肌着を着たマネキン。

巣鴨では赤パンツなどの赤い肌着が人気ですが※1、柴又でも同様の赤色が人気のようです。

今回は、柴又(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

柴又駅前に建つ「フーテンの寅像と見送るさくら像」。

「フーテンの寅像」は、以前からありましたが※1 、2017年に、寅さんを見送る妹さくらの銅像が新たに建立されました。

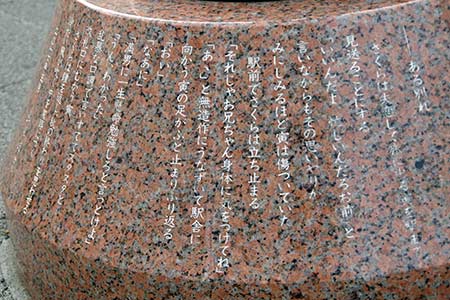

山田洋次監督による「ある別れ」。

寅さんシリーズの、寅さんがふらりと帰ってくる~何か騒動が起きる~寅さんが再び旅に出る(さくらに見送られる)という構図を銅像で表現されています。

東金町1丁目の繁華街にある「ときわ食堂」。

テーブル席。

メニューは豊富です。

「鉄火丼平貝のせ」を注文。ボリュームがあります。

今回は、金町(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

金町駅北側の東金町1丁目の繁華街の健康マッサージの店舗。

古い建物です。

入口。

以前は、「ラブラブ」という店だったようです。

「よこやまの道」への登り口(はるひ野市側)。

しばらく歩くと、諏訪ヶ岳の頂上です。

さらに南西へ進むと、防人見返りの峠。

多摩丘陵の全体が見渡せます。天気が良ければ富士山や南アルプスも見えるそうです。

高度経済成長期、大都市郊外では、まとまった量の住宅宅地を供給するためにニュータウン開発が行われました。永山団地は、多摩ニュータウンの第一次入居時(1971年)に供給されました。*1

南側には、「永山団地名店街」があります。

昔ながらの団地の商店街。

やきとり店もあります。

P.160

多摩ニュータウンは大阪の千里ニュータウンや名古屋の高蔵寺ニュータ…

唐木田駅の近くにある唐木田稲荷神社。

石碑によると、唐木田稲荷は、多摩ニュータウンの造成工事の完了に伴い、平成元年に再建されたそうです。

石仏などが安置されています。

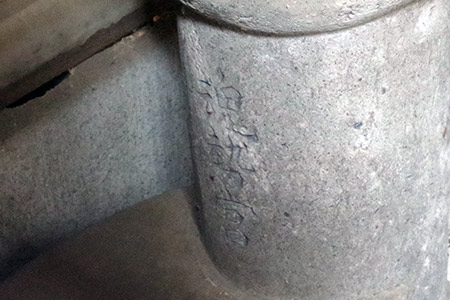

一番左に、石棒。

「魂勢宮」と彫られています。

小田急多摩線、唐木田駅前のブロンズ像。

彫刻家の朝倉響子氏の作品です。朝倉響子の作品は公共スペースなど数多く見かけます。※1※2

横顔。

背中。

多摩センター駅の東側にある「寿し正」。

「正」の字に特徴があります。

つるつるのカウンター席。

握りを注文。

今回は、多摩(東京都多摩市)の町並みを散歩します。

多摩センター駅前にある大判焼屋。

ビルの1階の非常階段脇のわずかなスペースで営業しています。

小倉あん、クリーム、チョコレート、チーズハム、白あん、など、種類が豊富です。

小ぶりのサイズの大判焼。兜がデザインされています。