伊那駅前にある食堂の「うしお」。

伊那市街の飲食街には、「ローメン」のお店の看板が数多く見られます。なかでも「うしお」は、地元では知らない人はいない有名店です。

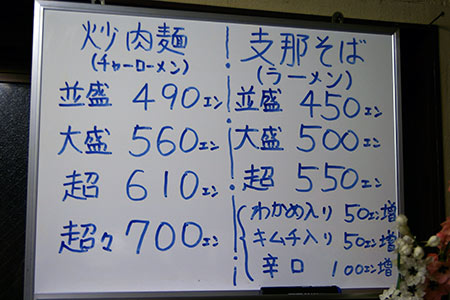

うしおのローメンは、「普通盛」、「大盛」、「超大盛」、「超超大盛」の4種類があります。

店内はたいへんな賑わいで、客は必ずと言ってよいほどローメンを注文します。「超」あるいは「超超」とだけ言うのが、地元の人の注文の仕方です。

「超超」とビールを注文。見た目はそれほど大盛に見えませんが、皿が深いため、かなりボリュームがあります。

ローメンの具は、キャベツと羊肉です。焼きそばに似ていますが、太麺に特徴があり、味は焼きそばほどソース味が強くなく、麺の食感も異なります。空腹と栄養を満たすことを最優先に考えた食べ物といった印象を受けました。

ローメンの名の由来は、中国語の「チャーローメン」(チャー(炒め)、ロー(肉)、メン(麺)の合体語)からきており、その後、ラーメンが全国的に普及したのに伴いゴロの良さから「ローメン」と呼ばれるようになりました。*1*2

「萬里」の店の前にある「ローメン発祥の地」の碑。ここにローメンの生い立ちなどが記されています。

それによると、ローメンは、戦後の混乱と食糧難が続いていた昭和30年に考案されました。冷蔵庫の無い時代、日持ちをよくするために考え出された蒸し麺と、当時は食べる習慣のなかった羊肉を用いたローメンは、味と栄養を求める多くの人の支持を受け、あっという間に広まったそうです。

【参考資料】

*1 権兵衛街道活性化協議会:伊那路・木曽路GUIDEBOOK(2006)

*2 食と健康(2003.12)P.24