今回は、遠野(岩手県遠野市)の町並みと風俗を散歩します。

遠野の裏町(現在の仲町)に、遊女屋ができたのは、明治11年の滝田火事で裏町が全焼した後です。明治18年、当局者は町の復興のため、裏町を三業の指定地として茶屋(遊女屋)を集めました。当時の遊女屋は、大橋楼、菊一楼、三海楼、寿楼、朝日楼、吾妻楼、福田楼、それに通称三階といった恵比寿楼の8軒で、これに後で紫明館が加わりました。*1

昭和3年の市街図*2 によると遊女屋の紫明館はこのあたりにありました。

現在、仲町と呼ばれているあたりが、「裏町」でした。

遠野物語拾遺二五二に、「青笹村の関口に、毎日毎日遠野の裏町に通って遊ぶ人があった。その遊女屋の名が三光楼であった故に、土地の者はこの人をも三光楼と呼ぶようになったが、しまいにはそれが屋号になって、今でもその家をそういっている。」とあります。*3

しかし、裏町には、三光楼という遊女屋はなく、三階楼をもじって「三光楼」と言ったのだと思われます。*4

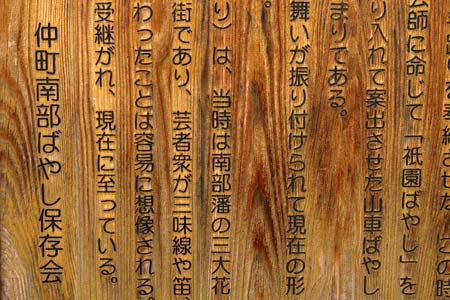

「南部ばやし」の案内板。当時の仲町(裏町)では、芸者衆が三味線や笛、太鼓を持って加わりました。

【参考文献】

*1 遠野市史編集委員会:遠野市史 第3巻(万葉堂書店,1976)P.547

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)岩手懸

*3 柳田国男:新版 遠野物語(角川書店,2004)P.196

*4 遠野物語研究所:注釈遠野物語拾遺(遠野物語研究所,2013)P.156-P.157