前島のビル街に点在する風俗店。店の入口には、水着ギャルの写真が貼ってありますが...

建物の壁には、「環境浄化指定××..夜あそび非行のもと」の貼紙。

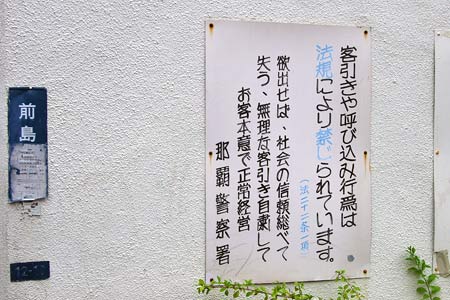

「客引きや呼び込み行為禁止」の貼紙。

こちらは、たて看板タイプです。

前島のビル街に点在する風俗店。店の入口には、水着ギャルの写真が貼ってありますが...

建物の壁には、「環境浄化指定××..夜あそび非行のもと」の貼紙。

「客引きや呼び込み行為禁止」の貼紙。

こちらは、たて看板タイプです。

辻から若狭大通りを北東へ進むと潮渡川に出ます。川にかかる夫婦橋を渡った先のコンビニのローソンのところを右に曲がったあたり(前島三丁目)に風俗店が点在するエリアがあります。

素泊まり¥1,500.-の宿。左隣に風俗店があります。

ディープな雰囲気が漂う店の入口。

入口のドアにオリオンビ-ルのキャンペーンガールのポスターが貼ってある風俗店。

ソープランド、スナックなどが密集する辻の歓楽街には、風俗店の無料紹介所が多数あります。

派手な看板が目につきます。

紹介所のほとんどは、交差点の角にあります。

24時間営業のスーパーの建物の1階にある紹介所。

ほとんどが鉄筋コンクリートのビルに建て変わっている辻の料亭ですが、唯一、当時の建物が残っているのが、料亭「左馬」です。

料亭「左馬」は、はじめ那覇の栄町で繁盛していましたが、辻に戻って、移転開業しました。*1

現在は休業中のようです。

赤瓦屋根の立派な建物です。

【参考文献】

*1 上原栄子:辻の華. 戦後篇 上(時事通信社,1989)P.185

辻の遊廓は、那覇大空襲で焼失しましたが、戦後、バーや料亭が密集する歓楽街として再建されました。

辻のソープランド街の周辺に、料亭が現在も営業しています。

近代的な料亭の建物です。

料亭「那覇」は、1950年に那覇の沖映近くのカーブ川ぎわに開業、270人の女給がいました。料亭「那覇」は、その後、辻に移転しました。

1952年開業の料亭「松之下」。辻での建築第一号でした。経営者は、「辻の華」の著者の上原栄子さんで、まれな美貌の持ち主でした。*1

現在は、近代的なビルに建て替っています。

【参考文献】

*1 比嘉朝進:戦後の沖縄世相史 事と年表でつづる世相・生活誌(暁書房,2000年7月) P.53,P.68

今回は、辻(沖縄県那覇市)の町並みと風俗を散歩します。

琉球の遊女(尾類(ジュリ))の歴史は古く、300年以上前にさかのぼります。慶長の役(1610年)で徳川家康配下の薩摩軍に敗れた琉球王国は、それ以降日本と中国の両属の形をとり、重税に苦しめられていました。そういう時代に中国からやってきた冊封使の護衛の兵士が半年以上も那覇の租界天使館(戦前の那覇市役所付近)に駐屯していました。男盛りの若い兵士たちの中には、民家に入り込んで婦女子にいたずらをする者もいたため、政府は良家の子女の防波堤とするため、公娼制度を設けました。*1*2

1672年、尚貞王は、各地に分散していた尾類(ジュリ)を辻と仲島に集めて、遊廓を創設しました。その後、渡地にも遊廓が創設され、辻は主に中国からの冊封使や薩摩の役人向け、仲島は、首里などの王族や士族向け、渡地は旅人向けとなりました。1879年の廃藩置県以降は、百姓も遊廓に来るようになり、仲島は地方客相手、辻には、旧士族や金持ちなどが訪れるようになりました。遊廓は、第二次世界大戦中の1944年、米軍による那覇大空襲で焼失しました。*3

料亭松乃下の隣に、木々が生い茂った場所があり、石段を登っていくと、「辻遊廓開祖之墓」があります。位牌が全部で4基並んでいます。

これは、昔から葬られてあった、遊廓創設時代の遊女の遺骨を近年になって貸座敷組合の手で改装されたものです。*4

位牌は、新しいもので、数年前に再改築されたようです。一番左側にある位牌に、「うないみやらびぬ里」と書かれています。

「うない」は、琉球語で「女兄弟」を意味し、「みやらび」は、10代後半の未婚女性を示す言葉です。*3

「ぬ」は共通語の「の」の意味ですので、「うないみやらびぬ里」は、「おんなの里」とでも言えばよいと思います。

右側の3基の位牌には、それぞれ次のように書かれています。*5

花ぬ台 ウトタルヌメー(音樽ぬ前)

花ぬ台 ウミチルヌメー(思鶴ぬ前)

花ぬ台 マカトカニヌメー(真加登金ぬ前)

いずれも首里御殿の女たちと思われる名前です。「花ぬ台」は、辻町の別称のことです。*5

辻遊廓は、約300軒ある妓楼のうち、どこにも、女たちを支配する男性が一人もいませんでした。娼婦か芸者か見分けもつかぬ形で、厳しい辻だけの掟を守って穏健な雰囲気の中で日々の生活を営んでいました。*5

道路の向こう側には、「財団法人辻新思会」の建物があります。

財団法人辻新思会は、貸座敷組合をへて戦後、財団法人になった組織で、辻の神事や辻の芸能を保存継承し、その歴史・文化の経緯を今に伝えています。*6

【参考文献】

*1 那覇市総務部女性室那覇女性史編集委員会:なは・女のあしあと.近代編(ドメス出版,1998)P.366-P.367

*2 徳田安周:おきなわ千一夜 物語沖縄風俗史(南報社,1964)P.140-P.142

*3 渡邊欣雄,岡野宣勝,佐藤壮広,塩月亮子,宮下克也:沖縄民俗辞典(吉川弘文館,2008)P.60,P.488,P.534-P.535

*4 来和雀,渡嘉敷錦水:歓楽郷辻情話史集(沖縄郷土文化研究会,1970)P.16

*5 上原栄子:辻の華. 戦後篇 上(時事通信社,1989)ⅲ,P.64,P.66

【参考URL】

*6 辻新思会の情報

那覇市楚辺(そべ)の城岳小学校の西側に、古風なパーマ屋さんがあります。

現在も営業中です。

すぐ近くに、もう1軒パーマ屋があります。赤瓦屋根が美しい建物です。

手作り感のあるベニヤ板の看板。

牧志三丁目のオリオン通りに、映画看板のある古い木造民家があります。

昭和初期の映画俳優が描かれた大看板です。

建物側面には、東映の「柳生武芸帳 片目の忍者」の看板。

片目の忍者は、「柳生武芸帳」シリーズ(1961年-1963年)の第8作で、主役の柳生十兵衛を演じている近衛十四郎さんは、チャンバラの第一人者で、松方弘樹さん(長男)、目黒祐樹さん(次男)と二人の息子はともに俳優です。

「片目の忍者」には、松方弘樹さんも出演しています。

「ヒーロー」という屋号のスナックだったようです。

農連市場の北東に位置する神里原通りは、戦後(昭和20年代~50年代)の商業の中心でした。*1

神里原通りから路地を一歩入るとスナックが建ち並ぶ一画(神里原社交街)があります。

神里原通りから入った路地は、開南本通りへぬけます。

昭和初期の神里原は、昼間は商いで活況を呈していましたが、夜は暗黒街でした。夜になると酒屋台が並び、飲み屋の閉店で流れてきた酔客同士のけんかが耐えない状況でした。*1

【参考文献】

*1 比嘉朝進:戦後の沖縄世相史 事と年表でつづる世相・生活誌(暁書房,2000年7月)P.47-P.48

那覇の国際通りから南側に延びる市場中央通りの終着点に、農連市場があります。ここは、全国でも珍しい相対売りの市場です。セリで落とすのではなく、直接農家のおばあと交渉して価格を決めるのが相対売りです。農連市場は、1958年に沖縄農業組合連合会によって、開設されました。*1

見た目は、まるで戦後食料難時代にタイムスリップしたかのようなバラック小屋です。かつては、県民の台所として沖縄全土の農家がこの聖地を目指して、毎朝、野菜を運んできました。*1

新鮮な野菜が並びます。

農連市場の裏側。カーブ川沿いにバラック風の建物が並んでいます。

【参考文献】

*1 松井優史:ハイサイおばあ!(竹書房,2007)P.8-P.14

国際通りと交差する桜坂中通りは、現在道幅が拡張され、この付近は再開発されているようです。

桜坂中通りを進むと、桜坂社交街があります。

桜坂社交街は、現在はさびれてしまったものの、かつては沖縄を代表する歓楽街でした。*1

桜坂が誕生したのは、昭和52年で、那覇保険所長の当山堅一らが、桜数十本を植え、桜の名所にしようと桜坂と名付けたことに由来します。その後、56年頃には、バー、キャバレー、料理屋など78軒、ホステス約500人の歓楽街に発展し、当時は街娼や米兵に女を世話して金をもらう児童などもいました。*1

昼間は閑散としていますが、夜になると年配の酔客たちとの酔狂が朝まで続きます。*1

【参考文献】

*1 下川裕治,ゼネラルプレス:好きになっちゃった沖縄(双葉社,1998)P.18-P.19

*2 比嘉朝進:戦後の沖縄世相史 事と年表でつづる世相・生活誌(暁書房,2000年7月)P.57-P.59

古都首里の大中町に、修理劇場があります。首里劇場は昭和26年創業。*1*2

現在は、ポルノ映画館として営業しています。

建物の前面はコンクリート造りですが、後ろへ回ってみると赤瓦が美しい木造建築であることがわかります。

内部は、昭和の映画館の雰囲気です。

【参考文献】

*1 高瀬進:ピンク映画館の灯(自由国民社,2001)P.6-P.9

*2 はぁぷぅ団:新!おきなわキーワード(ボーダーインク,2003)p,164-P.165

那覇バスターミナル。島内のバス路線の起点です。

バスターミナル内に、木が生い茂った大きな岩があります。

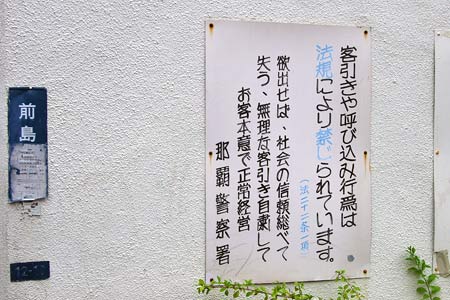

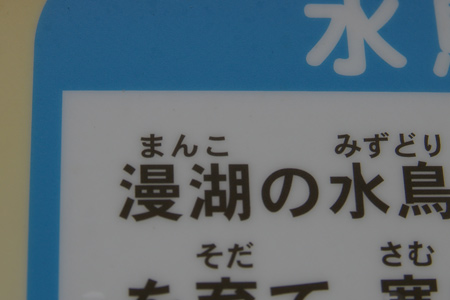

これは仲島の大石と呼ばれているものです。この付近は昔、仲島という地名で呼ばれていて、この岩の近くには仲島遊廓がありました。

那覇には、辻、仲島、渡地の3箇所に遊廓がありました。その歴史は古く、琉球王朝の尚貞王の時代の寛文12年(1672年)に、辻、仲島の遊廓が公認されました。(渡地の遊廓の創設の年代は明らかになっていません。) その後、明治42年に、仲島、渡地の2遊廓は、辻遊郭に移転統合されました。*1

仲島の大石は、風水にかかる縁起のよい石として珍重されてきました。岩の下部には、波で浸食されて窪んだ跡がのこされており、昔はこの付近が海岸線であったことを物語っています。

案内板には、歌人の吉屋チルー(仲島遊廓の遊女)についても言及されています。

【参考文献】

*1 来和雀,渡嘉敷錦水:歓楽郷辻情話史集(沖縄郷土文化研究会,1970)P.15-P.16

今回は、那覇(沖縄県那覇市)の町並みと風俗を散歩します。

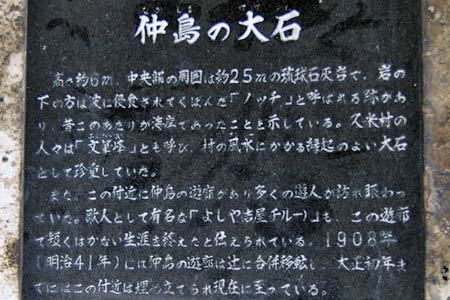

那覇空港からモノレールの「ゆいレール」に乗って、4つ目の駅の壷川駅で下車。徒歩5分のところに漫湖公園があります。

那覇市街の南に位置する漫湖は、美しい自然が保たれた干潟で、貴重な生物が生息し、渡り鳥の中継地にもなっています。1999年には、ラムサール条約の登録湿地となりました。

2004年12月の地元新聞「沖縄タイムス」*1に、「『漫湖』の発音は、内地では女性の性的な身体の部分を指す言葉なので、名前を変えてもらえないかしら。」という投書が掲載されました。

また、これより2ヶ月前の2004年10月に刊行された「VOW王国ニッポンお笑い世界遺産」*2 の中の「ディスカバー珍名ジャパン」でも、「口に出して言えない日本語」として、漫湖公園が紹介されました。

漫湖遠望。

----2004年12月に「沖縄タイムス」に掲載された投書(抜粋)*1 ----

沖縄に来て丸15年、ずーっと気になって仕方ないことがあります。それは「漫湖」「漫湖公園」の読み方です。実はこの発音は、内地では女性の性的な身体の部分を指す言葉なのです。沖縄に来て、初めて看板でこの名を見たと時、ギョッとしました。

由来のある名前なのでしょうが、名前を変えてもらえないかしら、とすら思ってしまいます。観光客もたぶんびっくりしていると思うのですが…皆さん(特に内地から来た方)どう思われますか?こんなこと気にしてるの、私だけでしょうか?

=那覇市・なっちゃん(38)主婦

【参考文献】

*1 沖縄タイムス(2004.12.15 夕刊)p.3 タ~ヴァ・メール「気になる漫湖の読み方」

*2 宝島社:VOW王国ニッポンお笑い世界遺産(宝島社,2004)P.168

西城川に沿った旭町通りは、川の側に堤防である石垣の土手があり、かつて土手の上には普通車がやっと通れるほどの道がありました。町側は桜並木で、土手の石垣の下にも道があり、上下の通りをつなく石段がところどころにあるという独特の趣をもった町並みでした。*1

大きな料亭が集中し、検番もこのあたりにありました。*1

旭町通りの川側の歩道に、地下に埋もれている古い土手の石垣を見せるようにした施設があります。この施設の傍らに昔の写真が何枚か壁にはめ込まれています。

そのうちの1枚、西城川から見た昔の町並みの写真です。

【参考文献】

*1 菁文社:みよし街並み歴史散歩 三次・十日市・八次・酒屋編(菁文社,2007)P.35-P.37

松原稲荷通り(大正町)の入口の坂道の途中から石段を降りていく昔の道があります。この道の右手の町並みは土手の斜面に建てられているので、こちらからは家の裏側を見せています。左手の家並みは、6、7軒で途切れて墓地となります。*1

その墓地に、御籠屋清三郎(おかごやせいざぶろう)の墓があります。

古い自然石の台石の正面に「げいこや中」と彫りこまれ、さらに、世話人として芸者さんの源氏名と思われる名前が13人分書かれています。「げいこや」は、「芸子屋」で、団体などを示す「社中」や「連中」の「中」です。墓の傍の由来のを書いた石碑によると、この墓は、剣術師範の御籠屋清三郎が、試合上の逆恨みから、闇討ちに遭い憤死したことに対し、芸者衆が哀悼の志により建てられたものということです。*1

御籠屋清三郎は、相当女性にもてたようです。

少し行くと、右手に狭い石段があり、松原通りに通じています。三次の町が出来て以来、何百年もの間、悲喜こもごもの思いを抱いた人たちが上り下りして磨り減った石です。とりわけ花街になってからは、不遇な女性たちの涙が沁みた石段でもあります。*1

【参考文献】

*1 菁文社:みよし街並み歴史散歩 三次・十日市・八次・酒屋編(菁文社,2007)P.30-P.31

今回は、三次(広島県三次市)の町並みと風俗を散歩します。 三次は、広島県北部、すなわち中国地方のほぼ真ん中に位置します。

巴橋西詰のバス停近くに、「松原稲荷通り」と書かれた路地の入口があります。

ここは、かつては「大正町」と呼ばれ、県北唯一最大の公認の遊興歓楽街でした。現在は、スナックが並ぶ町並みになっています。

三次の娼婦は、「三次だんご」と呼ばれていました。辞書によると「ころぶ」の意味の一つに「芸者・酌婦などが隠れて売春すること」とありますが、だんごは丸くて転がりやすい。つまりころぶので「団子」と洒落たようです。昭和33年の売春防止法施行以降は、居酒屋、バー、小料理屋などが軒を連ね、夜になると社用族などでごったがえし、ホステス嬢の嬌声飛び交い、狭い通りはまっすぐに歩けないほどでした。*1

通りの中ほどに、お稲荷さん特有の赤い鳥居の列が見え、その奥に松原稲荷神社があります。現在は周囲が空き地や駐車場となっていて、ちょっと寂しい感じです。

このお稲荷さんは、売られてきた女性たちが対岸の厳島神社参りを口実に脱走を企てることがしばしばあったため、これを防ぐために勧請されたと言い伝えられています。数年前までには、家と家との間の路地に鳥居が並んでいて、花街時代の情緒をよく残していたそうです。世界的に有名な人形作家の辻村寿三郎さんは、この一画がとても気に入っていたそうです。*1

辻村寿三郎さんは、旧満州生まれ。少年時代を大陸で過ごし、終戦の1年前の昭和19年に広島に引き揚げ、広島県三次市で終戦を迎えました。*2

辻村寿三郎さんは、育った料亭で芸者の着物や端切れに親しみ、物心ついたときには割り箸で人形を作っていたそうです。*3

【参考文献】

*1 菁文社:みよし街並み歴史散歩 三次・十日市・八次・酒屋編(菁文社,2007)P.28-P.29

*2 辻村寿三郎公式ホームページ

*3 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)「辻村寿三郎」

老松町の遊廓跡地の近くに、銭湯の稲荷湯があります。

入口は、シンプル。暖簾などは出ていません。

後ろ側に回ってみました。

内部は、余分な物はいっさい置いていなく、シンプルです。

「恋しき」は、明治5年創業の備後地方随一と言われた料亭旅館で、平成2年までは旅館として営業していました。その後、取り壊しの話も出ていましたが、経済界が保存に乗り出し、平成19年に「こころのふる里 恋しき」として再オープンしました。

明治から昭和にかけては、政治家や文化人など著名な方々が宿泊されました。

奥には日本式庭園が配置され、すばらしい枝ぶりの松や泉が配置されています。

「恋しき」で宴会を行った後、老松町の遊廓に繰り出すということもあったのかもしれません。

府中駅の北側にある旧老松町に、遊廓があり、約100mほどの道の左右に貸座敷が並んでいました。府中は、備後国の国府があった場所なので、政治上重要な土地でした。それゆえ、遊廓も古くから発展していました。*1

当時の面影を残す建物が道の両側に残っています。

逆方向から見たところ。

この場所にも面影を残す建物がありましたが、現在は更地になっています。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.328

今回は、備後府中(広島県府中市)の町並みと風俗を散歩します。

東京都や京都府にも府中という地名がありますが、今回は広島県の府中です。府中へは、福山駅からJR福塩線に乗り約45分です。

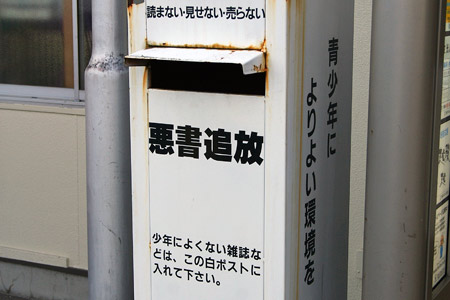

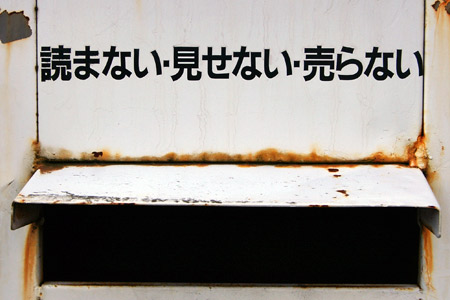

駅前に白ポストが設置してあります。

比較的シンプルなデザインです。

読まない・見せない・売らない。偶然だと思いますが、郡山で見かけた白ポストの標語(三ない運動)と同じです。*1

【参考記事】

*1 風俗散歩(郡山):駅の地下道の白ポスト(2008.7)

スナックやパブが並ぶプレージャータウン。路地の角にニューハーフパブがあります。

ニューハーフパブ店の入口にたまごの自動販売機があります。(手前には風俗雑誌も)

生みたて!!新鮮たまご。自動販売機には、生産者の農家の名前も記されていて、新鮮なたまごであることがわかります。

近くの別のパブの看板。「食べてGo卵」。美味しい卵料理の店です。

風俗店が乱立する国道2号線沿いに託児所(夜間保育)があります。

「夜の保育」の看板。

入船町2丁目の飲み屋街「プレージャータウン」。ここにも託児所があります。

乳児(ニュージー)ランド。福山の飲み屋街が南半球の美しい島を思い起こさせてくれました。*1

【参考文献】

*1 勝谷誠彦:色街を呑む! 日本列島やりつくし紀行(祥伝社,2003)P.139

福山市内を横断する現在の国道2号線をはさんだ住吉町と御船町に、福山新町遊廓がありました。遊廓があった当時、国道2号線は河川運河でした。*1

住吉町の遊廓跡地。*1

国道沿いに飲食店や風俗店が並んでいます。

この写真の左側に見える有料駐車場が、遊廓の南限でした。旧日本軍の福山第41連隊は、遊廓の南側、現在のバラ公園のあたりにあったので、福山新町遊廓は軍人用の遊廓でもありました。*1

遊廓の北側は、国道2号線沿いにある御船町交番の脇の祠の奥に見える建物のあたりでした。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.299

今回は、福山(広島県福山市)の町並みと風俗を散歩します。

福山駅の北側の東町2丁目、東ガード6番(北)の通りを歩いていると、「ヌードの第一劇場」の大看板が目に飛び込んできます。

ヌード専門の劇場です。

入口付近の「いらっしゃいませ」の看板。

近日大公貝。