伊勢市駅の北西約4kmにある明野駅付近。参宮道と呼ばれた伊勢参詣の旅人が歩いた道です。

中野牛乳の牛乳箱。両脇には、ヤクルト箱と郵便ポスト。

小さな小川が流れています。古い家に牛乳箱が3つ並んで取り付けられています。

3つの牛乳箱。

伊勢市駅の北西約4kmにある明野駅付近。参宮道と呼ばれた伊勢参詣の旅人が歩いた道です。

中野牛乳の牛乳箱。両脇には、ヤクルト箱と郵便ポスト。

小さな小川が流れています。古い家に牛乳箱が3つ並んで取り付けられています。

3つの牛乳箱。

柏屋旅館の隣に廃業した銭湯の「新玉湯」の建物があります。銭湯ではめずらしく門柱があります。

門柱に取り付けられたプレート。モダンなデザインです。ここでは「新玉湯」ではなく「新珠湯」と書かれているようです。

門柱に取り付けられた照明器具。

建物は和風ですが、随所に洋風の装飾が施されている建物です。

昭和5年刊行の「全国遊廓案内」によると、神社町遊廓は、承応年間に町内にあった船宿に針仕女(はりしめ)という女を置いたのが初まりで、娼楼は、引本楼、豊盛楼、小田屋、花月楼、誘心楼、愛国楼、真砂楼、美咲楼の8軒がありました。*1

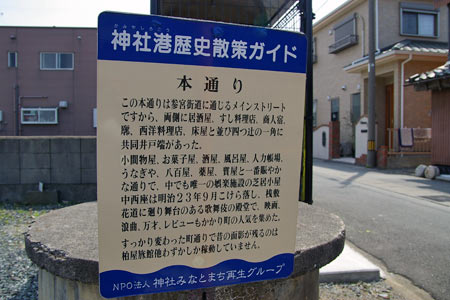

地元のNPO法人「神社みなとまち再生グループ」が作成した案内板によると、この場所は、居酒屋、料理店、商人宿、遊廓などが道の両側に建ち並ぶメインストリートでした。

ここには、引本楼だった建物が数年前まで現存していました*2 が、 現在は新しい住宅に建て変わっています。

裏側から見たところ。

案内板には、「すっかり変わった町通りで昔の面影が残るのは、柏屋旅館(写真奥)他わずかしか稼動していません。」とかつて賑わいぶりが説明されています。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.112「全国遊廓案内」

*2 忍甲一:近代日本遊廓志稿(日本炎災資料出版,2007)p.741,P.754-P.756

今回は、伊勢(三重県伊勢市)の町並みと風俗を散歩します。

神社(かみやしろ)港は、伊勢市街を流れる勢田川の河口に位置します。

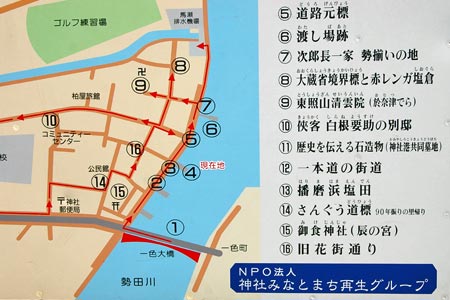

神社港には、江戸時代から遊廓がありましたが、こちらの案内板では旧花街通りと書かれています。

一色大橋から見た神社港。桟橋の奥が花街通りです。*1

清雲院(写真の地図の上中央)は、遊女が埋葬された寺院として知られています。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代日本遊廓志稿(日本炎災資料出版,2007)p.741,P.754-P.756

川西町の通りに面して「橘湯」があります。

外観は洋風ですが....。

玄関を入ると年季の入った木製の下駄箱があります。

脱衣場はさらにびっくりです。木製ロッカーも年代ものです。

川西町の旧遊廓街で見かけた「らくれん牛乳」の牛乳箱。

「らくれん」は、四国乳業株式会社によって製造、販売される牛乳・乳製品の代表的なブランド名です。「緑美しい四葉のクローバーと白いハト」のシンボルマークは、「四国は一つ。新鮮な牛乳によって皆様の幸せ(健康と平和)を」そんな思いがこめられています。*1

箱の横に書かれている「アイミー」は乳酸菌飲料の商品名です。*2

こちらは青汁の宅配箱です。牛乳ではありませんので、「青汁箱」とでも呼ぶのでしょうか。当然のことながら、箱の色は緑です。

遠藤青汁グリーンライフ(本社:岡山県倉敷市)は、「青汁」の創始者・遠藤仁郎博士が設立した会社です。*3

【参考URL】

*1 らくれん:ホームページ会社案内

*2 らくれん:ホームページアイミー

*3 遠藤青汁グリーンライフ:ホームページ会社概要

川西町の商店街には、自販機が似合います。

酒屋さんには、お酒の自販機です。

ここへ来れば、どんなお酒も手に入りそうです。

角にある自販機。右は川。左は旧遊廓街です。

川西橋近くの大きな木造家屋。かつての遊廓の建物です。*1

1階の格子窓越しに遊女が顔見世をし、2階の個室で客の相手をしました。*1

窓には装飾が施されています。

同じ建物を裏から見たところ。何度も増築を重ねたのでしょうか。継ぎはぎだらけの状態になっています。

【参考文献】

*1 福田忍:おかやま街歩きノオト第6号(福田忍,2009)P.14-P.17

川西町の旧遊廓街は、現在はスナック街になっています。

こじんまりとしたスナックの建物が建ち並んでいます。

和風の木造家屋の一部がスナックに改築されています。

上の写真のスナックの建物の上部。ここに看板があったようですが、今は蛍光灯がむき出しの状態になっています。

今回は、倉敷(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

倉敷駅前から南側に延びる商店街のアーケードがつきるあたり。

川西町には、かつて遊廓があって、この川西橋が遊廓の入口でした。*1

川西町の集会所の建物が水路をまたぐように建っています。

この水路の南側(写真右側)が遊廓があったエリアです。*1

【参考文献】

*1 福田忍:おかやま街歩きノオト第6号(福田忍,2009)P.14-P.17

羽黒神社の石段脇に昭和2年に建てられた銭湯の「みなと湯」があります。かなり目立つレンガ色の洋風の建物です。

入口には賑やかな雰囲気の暖簾。

中に入って、まず目につくのが、脱衣棚の扉に大きな白い文字で書かれた旧漢字の番号です。

浴室のペンキ絵と看板は創業当時の雰囲気そのままです。

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.124

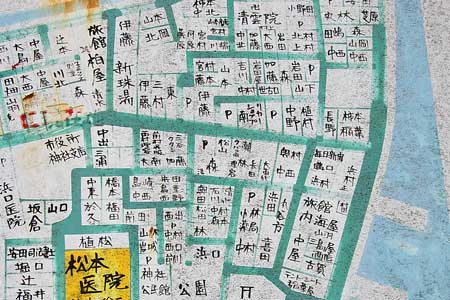

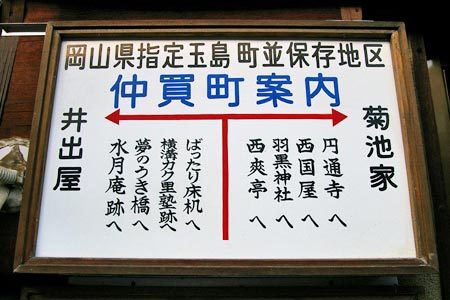

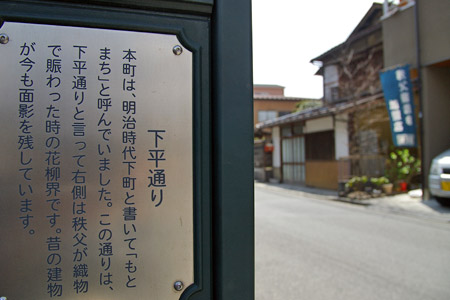

仲買町から西町の方へ歩きます。この付近は町並み保存地区に指定されていて、歴史的な遺蹟については、看板が立てられています。

川でもないのになにやら橋らしきものがあります。石に刻まれた文字は「夢の浮橋」と読み、ここから先には遊廓がありました。*1*2

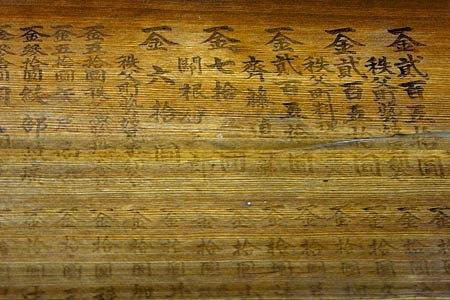

江戸の末期の回船問屋の名前が彫られています。*2

遊廓が途切れたところにも橋があって、その橋は「地獄橋」と呼ばれています。*1

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.136

*2 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.62

天満町の遊廓跡※1 の木造三階建ての建物脇の階段を上ると、祠のある広場に出ます。

祠の向こう側に、たくさんのバス停が立っています。

衣笠バスのバス停置き場でしょうか。

おびただしい数のバス停です。

天満町の通りを南へ進むと、木造三階建ての建物が見えてきます。

「中村」という遊廓跡と思われる三階建ての建物。(「歴史散歩玉島町並み保存地区」*1 によると、「天満宮(写真右側)の右側に行くと...三階建ての建物」と説明されていますが、たぶんこの建物だと思います。)

建物の壁面に、鬼瓦だけが取り付けられて保存されています。

二・三階部分には、遊廓時代の面影が感じられます。

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.78

玉島市街の南側に位置する天満町の町並みは、曲がりくねった道路が続いて、とてもミステリアスです。*1

道が回っているので、何が出てくるかわからない感じです。

旅館か料亭として使われていたのでしょうか。

天満町公会堂の建物。「堂會公」と書かれています。

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.77-P.78

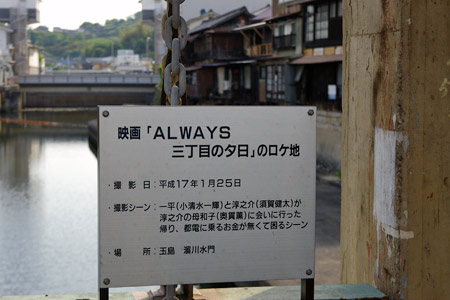

昭和30年代を題材にしたノスタルジックな映画「ALWAYS三丁目の夕日」の撮影が行われたその事実がしめすとおり、玉島はどこか懐かしい風景、心地よい生活感が漂っています。港水門がある場所からすぐ目につくのが通町商店街の入口です。左側にはパチンコ屋さんだった看板「パチンコ」「思ひで」があります。*1

古い商店の建物が並んでいます。

中華食堂だった建物。

理容室、仏具店。

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.130

今回は、玉島(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

水郷の町玉島には、かつて大小多数の水門がありました。これらの水門は、時代の推移とともに技術革新などで次第に統廃合されてきました。

昭和23年に造られた「港水門」も、今は使命を終え使われていません。*1

反対側から見た港水門。

映画「ALWAYS三丁目の夕日」の夜のシーンはここで撮影されました。*1

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二, 2007) P.35-P.36

吉備津駅背後の山の斜面に共同墓地があります。

その西側の一画に、多数の無縁墓が整理されています。この中には、遊女の墓も含まれています。

墓地最上部段には、宮内の豪商と言われた真野家の墓があります。

共同墓地から見た宮内。

【参考文献】

*1 岡山市教育委員会文化課:岡山市の歴史みてあるき(岡山市教育委員会,1977)P.293

「吉備の中山」の山麓に、吉備津神社が鎮座しています。

巨大な本殿。室町時代に再建されました。

江戸時代の都会のシンボルは「遊廓」と「芝居」の2つですが、吉備津神社の門前町の宮内でもすでに江戸時代初期からさかんに芝居が行われていました。*1

ところが、天保年間、水野忠邦の「天保の改革」により、芝居など華美な遊興施設の廃止が断行されたため、名優たちは、生活にも困るようになりました。この窮地を救ったのが、宮内の大親分の岡田屋熊次郎で、熊次郎親分は、銭にものをいわせて、名優たちを宮内に迎え入れたことから、当時の名優のほとんどは宮内に集まりました。北随身門近くの玉垣には、寛政頃の名優たちの名前が刻まれています。*2

中村歌六、嵐冠十郎が寄進した玉垣。*2

【参考文献】

*1 藤井駿:おかやま風土記(日本文教出版,1956)P.141-P.146「江戸時代の遊里としての備中の宮内」

*2 荒木祐臣:備前池田藩秘史(日本文教出版,1976)P.46,P.48

今回は、宮内(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。

吉備津神社の門前町である宮内(みやうち)は、明治維新前までは山陽道でも屈指の花街でした。天保11年版の「諸国遊所番附」では、前頭として宮内が京都の先斗町や遠州の浜松の遊廓と肩を並べています。*1

宮内が遊里としてはじめて史上に名を出したのは、天正十年(1582年)、豊臣秀吉の高松城水攻めのときです。このとき備中に乗り込んだ兵士が付近の民家を荒らし、子女を犯すものが多くでたため、その取締りに困り、上方より多数の遊女を招致して宮内において花街としました。最盛期には、約100軒の花街が軒を連ね、300人の遊女を擁していました。*2

鳥居が残っている辻小路のあたりが宮内の中心街でした。*3

辻小路の西側に民家があります。

かつての遊女屋は、このような家屋だったのかもしれません。*4

【参考文献】

*1 藤井駿:おかやま風土記(日本文教出版,1956)P.141-P.146「江戸時代の遊里としての備中の宮内」

*2 荒木祐臣:備前池田藩秘史(日本文教出版,1976)P.44-P.45

*3 岡山市教育委員会文化課:岡山市の歴史みてあるき(岡山市教育委員会,1977)P.282,P.294

*4 三室清子:岡山大学教育学部研究集録 通号40(1974.08)「盆踊りの研究–岡山市吉備津の宮内踊りを中心として」P.39

秩父市中町の路地。

小岩井牛乳の牛乳箱があります。

小岩井と言えば、岩手県のブランドですが、なぜ秩父に...?

付近を散歩してみると、小岩井牛乳の販売店がありました。

下町(もとまち)の旧花街近く。銭湯の「たから湯」があります。

入口には、赤い暖簾。

これで「たから湯」と読みます。

外観はビル型の建物ですが、内部は木材がふんだんに使用されています。

下町(もとまち)の旧花街の一画に、稲荷神社があります。

周囲は住宅地となっていて、花街の名残はありません。

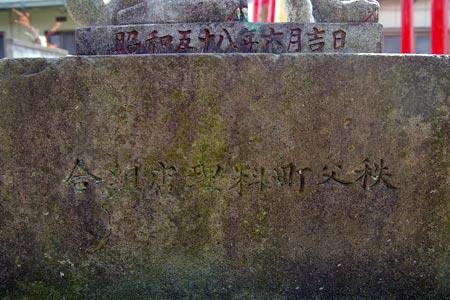

寄進者に「芸妓組合」や「料理店組合」の名前があります。

狛狐の台座に「秩父町料理店組合」の名前が彫られています。

秩父市街の番場町は、古い建物が保存されている町並みです。「カフェ・パリー」の建物は登録有形文化財として保存されています。

入口の暖簾、アサヒビールの看板など、いい雰囲気です。

建物の2階部分に取り付けてあるネオン看板。

オムライスと瓶ビールを注文。野菜がたっぷり添えられていてボリュームもあり、大満足でした。

近世(明治時代)の秩父の町並みは、北から下町(もとまち)、中町、上町に分かれていました。このうち、下町では、織物業や自動車修理業などの商工業者が集まり、下町の西側の段丘崖を下りた地区には料亭や芸者置屋が軒を並べていました。*1

かつてこの付近が花街であったことを説明する看板。

料亭だったと思われる建物。現在はヨガ教室になっています。

大正14年(1925年)の「大日本職業別明細図 秩父及び其の付近」*1 を見ると、この場所には「花月」という屋号の建物がありました。現在もその屋号が引き継がれているようです。

【参考文献】

*1 石井英也:景観形成の歴史地理学(二宮書店,2008)P.103,P.115-P.117

今回は、秩父(埼玉県秩父市)の町並みと風俗を散歩します。

秩父は、幕末以降に蚕糸業や織物業が活発となり、大正12年には秩父セメント株式会社が設立され、石灰石工業が盛んになりました。*1

秩父鉄道の秩父駅からは、武甲山が雄大な姿を見せています。

武甲山は、高純度の石灰石を豊富に埋蔵する日本屈指の大鉱床で、秩父の石灰石工業を支えてきました。*2

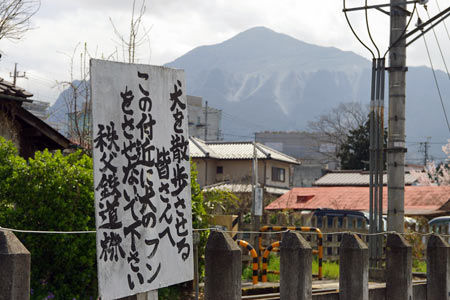

その武甲山を望む秩父鉄道の線路沿いに犬フン看板があります。

秩父鉄道と言えばSLです。土曜・日曜・祝日を中心に走ります。

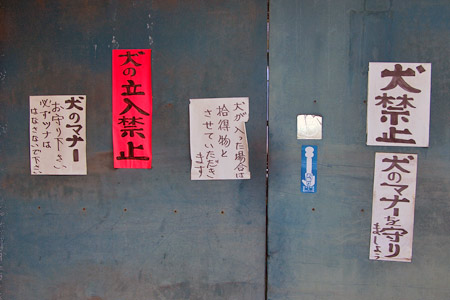

秩父市街で見かけた賑やかな犬フンの貼紙。

「犬」とだけ書かれた貼紙。

【参考文献】

*1 石井英也:景観形成の歴史地理学(二宮書店,2008)P.60

【参考URL】

*2 秩父石灰工業株式会社ホームページ「武甲山の石灰岩」