滝川市街の平和公園に、ブロンズ像があります。その名も「若き立像’88」。

作者は笹戸千津子さんです。

後ろから見た立ち姿も美しいです。

下半身。

滝川市街の平和公園に、ブロンズ像があります。その名も「若き立像’88」。

作者は笹戸千津子さんです。

後ろから見た立ち姿も美しいです。

下半身。

今回は滝川(北海道滝川市)の町並みと風俗を散歩します。

滝川市は味付けジンギスカン発祥の地と言われていますが、その元祖「松尾ジンギスカン」の本店が、滝川市明神町3丁目にあります。*1

松尾ジンギンスカンの北東側の隣の一画には、大正末期から昭和まで遊廓がありました。*2*3

現在、遊廓跡地は、市立中央保育所などの施設や住宅地になっています。

このあたりは、娼妓組合の事務所がありました。*2

遊廓の近くには、望月川という川が流れていました。その望月川の名残とも言える「望月川橋の碑」が建設会社の建物の前栽の中にあります。*3

【参考URL】

*1 滝川市ホームページ「松尾ジンギスカン本店」

【参考文献】

*2 横山善作:瀧川町明細案内図(横山印刷所,1940)

*3 杉山四郎:語り継ぐ民衆史. 続(北海道出版企画センター,1997)P.293-P.298

明治30年、十勝線(現在の富良野線)と天塩線(現在の宗谷本線)の鉄道工事が始まったことに伴い、職工や人夫を目当てに曙一条・二条の六丁目に曙遊廓ができましたが、その後、明治33年に第七師団が移駐が開始されると、「曙では遠い」という理由から、明治40年に石狩川と牛朱別川(うしゅべつがわ)に囲まれた場所(現在の東一条二丁目付近)に中島遊廓が新設されました。しばらくの間、2つの遊廓が両立する時期が続きましたが、曙遊廓の方は、大正11年に市立旭川商業学校が開校し、学生の出入りが頻繁になっため、消滅しました。*1

現在は、バス通りのある住宅地になっています。

大門があったあたり。*1

「赤線跡を歩く(完結編)」*2 に掲載されている写真と同じ場所。

1993年頃まで、この場所に旭川印刷工業(株)の2階建ての建物がありました。昭和31年に印刷所用に内外部を改修し、昭和34年から会社の社屋として使用されていましたが、外観では南棟が遊廓建築の面影を残していました。*3

「あさひかわの建物」*3 によると、旭川印刷工業(株)の建物は元「昇月楼」だったとされていますが、「大正10年前後の中島遊廓配置図」*1 を見ると、昇月楼は道を挟んだ反対側に位置し、旭川印刷工業(株)があった場所*4 には北越楼がありました。

【参考文献】

*1 木野工:旭川今昔ばなし(続)(総北海,1985)P.45-P.57,P.117

*2 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.42

*3 川島洋一:あさひかわの建物(旭川振興公社,1986)P.12-P.13

*4 日本住宅地図出版:旭川市(日本住宅地図出版,1975)

旭川市内の八条通り7丁目には、通称「ハチナナ」と呼ばれる赤線がありました。*1

道路沿いに、この赤線跡と思われるスナック街があります。*1

スナックの入口。

「ハチナナ」は、別名「稲荷小路」とも呼ばれていました。*1

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.26-P.29

五条通8丁目に、ビル街の中にかろうじて残る昭和の風景「夢路小路」があります。

飲み屋街の片側だけが残り、反対側は車の駐車スペースになっています。

絵はがき「旭川街角スケッチ③昭和のにぎわい」*1 で描かれている風景です。

看板を支えているのは金属製の金具なのですが、その金具は母屋から突き出た木製の支柱によって複雑に支えられています。

【参考文献】

*1 スケッチ研究会:旭川街角スケッチ3(あいわプリント)

三条通り5丁目付近。繁華街に観光センターと書かれた看板があります。

昼間のビルは、静まりかえっています。

コンパニオン募集の看板。

夜になると、「個室付浴場」のネオン看板が点灯します。

三条通り5丁目付近。飲食店や風俗店が集まるエリアです。

「五番街」と書かれた看板のみが残っています。本来、ここには、路地があったのだと思いますが、現在は閉鎖されて、代わりにドアが取り付けられています。

「トマソン」とも言えそうな「無用看板」です。

建物の後ろ側にまわってみると、路地であった部分がふさがれていることがわかります。

今回は、旭川(北海道旭川市)の町並みと風俗を散歩します。

旭川市内一の盛り場である「サンロク」とは3条通6丁目一帯のことで、この付近は飲食店や風俗営業の店がしのぎを削っています。*1

4条通6丁目の道路に面した氷販売店の隣に「パリ街」*1 があります。

現在も飲食店が営業中です。

パリ街のテナント募集中の貼り紙。

夜になると「パリ街」の看板に灯りがともります。

【参考文献】

*1 木村聡:荷風!大人の新宿(日本文芸社,2004.7)P.109-P.110「赤線跡を歩く 北海道旭川編」

皆生温泉名物の大人のおもちゃ屋さん。

いろいろなものが陳列されています。

夜になると温泉街らしさをかもしだします。

遠くからでも目につく看板。

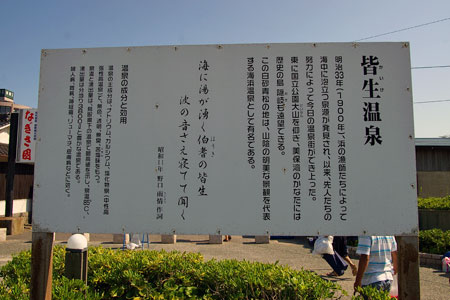

今回は、皆生温泉(鳥取県米子市)の町並みと風俗を散歩します。

皆生温泉は、1890年(明治23年)に地元の漁師が海中に温泉が湧いているのを発見したのを機に、温泉地としての開発が進められ、戦後には、団体客が多く訪れるようになり、今日に見られるような温泉街に発達しました。

1981年(昭和56年)には日本で最初のトライアスロン競技が開催され、その発祥の地として毎年大会を開催しています。

その発祥の地を記念してブロンズ像が建てられています。

皆生トライアスロンの碑。

大正3年(一説には元年)、米子町がそれまで市内各所に散在していた”性的放射場”を風紀上好ましからずとしてこの一郭に集め、花園町をつくりました。それ以前はヨシの生い茂る荒れ畑でした。通りの中央には、桜並木があって、両側に格子戸の茶屋が軒をつらね、それぞれ屋号の入ったチョウチンが掲げられていました。*1

大正13年発行の日本交通分縣地圖*2 の「米子町」には、花園町に「遊」「廓」の二文字が記されており、このあたりが遊廓であったことがわかります。

中央の通りは、周囲の道路と比べて道幅が広くなっています。

昭和33年、売春防止法の施行とともに、新地の紅い灯は消え、茶屋は旅館や下宿に転業しました。美しかった桜並木も切られてしまいました。*1

現在は、夜間営業のスーパーマーケットが出来、赤灯ならぬ蛍光灯を明々とともして繁盛しています。*1

【参考文献】

*1 影井亮文:米子点描(今井書店,1983)

*2 大阪毎日新聞社:日本交通分縣地圖.其10 鳥取縣(大阪毎日新聞社,1924)

江戸時代、灘町は海運交通の要・米子港に面していて、船着場がありました。

船着場には、自然遊興の施設がふえますが、米子に飯盛女をおくことが許されたのは、境港よりは遅く18世紀後半でした。*1

全国遊廓案内*2 によると、灘町遊廓は、米子市灘町二丁目にあって、乗合自動車で「荒神前」で下車したところにありました。

明治30年頃までは、「月波楼」、「紙屋」などが全盛を極めて灘町遊里を背負って立っていました。「月波」は、田口機械店があった場所から灘町荒神社へ出るまでの道路の近くにありました。*3

田口機械店は数年前までありましたが、現在は新しい住宅が建設中です。

荒神社までの道沿いに古い町並が残っています。

灘町荒神社。

「米子界隈」*3 によると、「紙屋』は、この通り(田口機械店から荒神社へ向かう通り)の途中の沖半のところを吉祥院の方へ曲がったところにあった。」と書かれています。沖半(おきはん)も、全国遊廓案内*2 に記されている妓楼名ですので、このあたり一帯が灘町遊廓であったと考えられます。

大正3年に灘町の遊里は、花園町へ移転しました。*1*3

【参考文献】

*1 船越元四郎:米子ぶらり歴史散歩(米子ぶらり歴史散歩刊行会,2006)P.68

*2 南博:近代庶民生活誌.第14巻(三一書房,1993)P.141

*3 野坂寛治:米子界隈(「米子界隈」刊行会,1969)P.292-P.293

米子市灘町に京都風で数寄屋普請の屋敷の遺構「灘町後藤」があります。港に近い内町にある後藤家の住宅「国指定重要文化財」と区別するために「灘町後藤」とよばれています。当初は住宅として使われましたが、終戦後、一時期進駐軍が利用しました。また、昭和31年以降、十数年間は料亭「好日荘」として活用されました。*1

漫画家の水木しげるさん夫妻はこの「灘町後藤」で結婚式を挙げました。(「ゲゲゲの女房」*2 に、「式場は米子の灘町後藤のお屋敷でした。」と書かれています。)

広大な敷地の3面(東、南、西)は板塀(犬矢来つき)で囲まれています。現在は、人が住んでいないこともあって、痛みが進んでおり、早急な修繕がのぞまれています。*1

北側から見た2階建ての主屋。

東側には、洋館と裏門があります。*1

【参考文献】

*1 鳥取県教育委員会:鳥取県の近代化遺産(鳥取県教育委員会,1998)P.177-P.179

*2 武良布枝:ゲゲゲの女房(実業之日本社,2008)P.42

米子市灘町に銭湯の弁天湯があります。

ビル型銭湯ですが、古い町並みによく溶け込んでいます。

鮮やかな暖簾。

シンプルな脱衣所。

朝日町の路地。

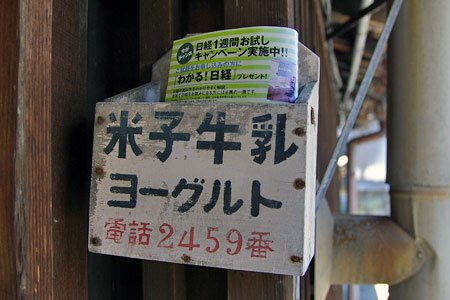

軒下に牛乳箱があります。その下には猫がいます。

米子牛乳の牛乳箱。

郵便ポスト代わりに大切に使われています。

朝日町の裏(西側)に森山小路と呼ばれる路地があります。安来節を世に広めた功労者として有名な森山清太郎さんの実家がこの近くにあったことから、森山小路と呼ばれるようになったそうです。*1*2

朝日町界隈には、このような幅の狭い路地が縦横に延びていて、スナックが密集するエリアとなっています。

森山小路の裏の路地。

道幅は狭いので、車が入ってくることはできません。

【参考文献】

*1 松田勝三:米子ぶらり放談. 続(松田勝三,1982)P.170-P.172

*2 影井亮文:米子点描(今井書店,1983)

朝日町は、米子の夜の顔です。

朝日町界隈というと、朝日町自身は当然のこととして、東倉吉町や西倉吉町、尾高町や角盤町の一部も入り、この一角にクラブ、バー、スタンド、その他の飲食店が絶対数として圧倒的に密集しています。*1

明治45年(1912年)に、角盤町の女学校を会場として山陰鉄道開通記念全国特産品博覧会が開催されたときに、この通りが会場への通路として使われ、土産品店や飲食店や淫売屋までできたのが、この地帯が繁華街となったはじまりといわれています。12

蝶々型のエプロンを掛けた女がお客にサービスをするカフェーとそれに類似する店舗としては、「喜侭食堂」「麗人会館」「キング」「つたや食堂」「いすみ屋」などがありました。*1

現在は、飲食店ビルがいくつも出現していますが、昔ながらの木造スナックも健在です。

夜になると、ネオンひしめく歓楽街に変わります。

【参考文献】

*1 松田勝三:米子ぶらり放談. 続(松田勝三,1982)P.169-P.170,P.176-P.177

*2 船越元四郎:米子ぶらり歴史散歩(米子ぶらり歴史散歩刊行会,2006)P.74

今回は、米子(鳥取県米子市)の町並みを風俗を散歩します。

旧加茂川は米子市民にとって縁の深い川です。かつては、洗面、洗濯、風呂の水など、生活のあらゆる面に利用されました。 川としての情緒はいまも生々と息づいています。なかでも紺屋町から四日市町にかけて公道橋や小橋(個人所有の橋)が何十も架かっているのは壮観です。*1

東倉吉町から西倉吉町にかけての旧加茂川にかかる覚証院橋周辺は、夜になると朝日町や東倉吉町の歓楽街へ行く人が多く通る古い町並みです。*2

覚証院橋は、江戸時代に覚証院という寺があったことから名前がついた橋です。*2

朝日町へまがる角には、昭和59年に「笑い地蔵」が建立されました。*2

【参考文献】

*1 よなごの宝88選実行委員会:市民が選んだよなごの宝八十八(2010,よなごの宝88選実行委員会)P.84-P.85

*2 杉本良巳:米子・境港・西伯・日野今昔写真帖(郷土出版社,2005)P.56

境港は、漫画家・水木しげるさんのふるさとです。「水木しげるロード」には、水木しげるさんの漫画に登場する妖怪たちのブロンズ像が設置されています。

泥田坊(どろたぼう)は、放蕩息子のおかげで田んぼを失った農民が妖怪化したもので、「田を返せ~」と叫びます。妖怪研究家の多田克彦さんの別説によれば、泥田坊の話は、江戸の遊廓・新吉原が舞台で、「田を返せ」というのは、田を戻せという意味ではなく、「田を耕せ」つまり男女の性交を意味していて、「田を返せ」という泥田坊の声は、客引きの言葉と解釈されるそうです。*1

妖怪には女の妖怪もいます。

高女(たかおんな)は、女郎屋の二階に現れて、人を驚かす妖怪です。*1

轆轤首(ろくろくび)は、遊女、女房、娘などと女性である場合が多く、体から首が完全に分離して活動するものと、細い紐のような首でつながっているものの二形態があります。*1

口裂け女(くちさけおんな)は、昭和50年代に全国の小学生たちの間で噂された怪女で、寂しい公園や薄暗いところに大きなマスクをした女が立っており、通りかかった者に「私きれい?」と尋ねます。返事をすると、「これでも?」といってマスクを外し、耳まで裂けた口を見せて、持っていた鎌や包丁で同じように裂いてしまいます。*1

【参考文献】

*1 村上 健司:妖怪事典(毎日新聞社,2000)P.144,P.208,P.243-P.244,P.365-P.366

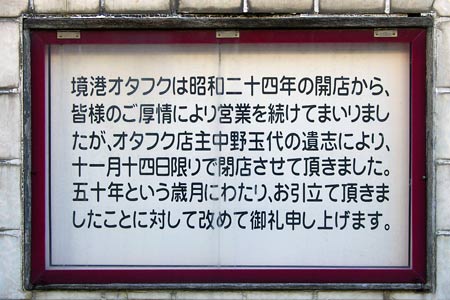

点在するスナック街に、「風俗営業(カフェー)」のプレートが貼られた建物があります。

こちらの看板にある通り、数年前まで営業していた歴史のある風俗店だったようです。

昭和24年の開店から50年ということですから閉店したのは、1999年頃ということになります。

色鮮やかなタイルの装飾。

現在は、風俗店の面影はありません。

栄町周辺には、スナックが点在しています。このあたりは、昭和10年の大火の消失区域の北側に位置します。

洒落たスナックの看板。

木造母屋を改造したスナック。

古びたスナックの建物。

末広町は、明治3年に設置された古い町ですが、当時としては時代の最先端を行く商店街が軒をつらねていました。現在も古い町並みが残っています。*1

「パチンコ ナショナル会館」のアーチ。

表側の入口には、大看板が設定されています。

建物の裏側のパチンコの看板

【参考文献】

*1 杉本良巳:米子・境港・西伯・日野今昔写真帖(郷土出版社,2005)P.60

今回は、境港(鳥取県境港市)の町並みと風俗を散歩します。

境港の遊廓の歴史は古く、宝暦13年(1763年)に飯盛置屋の設置が許可されたことにさかのぼります。*1

昭和10年1月12日、この日は東北風の強い日でした。午後7時過ぎ、歓楽街の中心であった桜町(現在の栄町)の遊廓から突如として起こった火の手は、折からの強風にあおられて本町、松ヶ枝町、栄町へと延焼し、境町の繁華街は全焼しました。*2*3

「境港大火の消失区域」の図*3 によると、消失区域の北東端が桜町であったことが記されていますので、ちょうどこのあたりが遊廓があった火元付近です。

この道路の南側(写真の左側)が大火のときの消失区域です。現在は、水木しげるロードなど観光施設が密集するエリアとなっています。

栄町(えいまち)は、現在も存在する地名です。

【参考文献】

*1 小泉憲貞:境港独案内(小泉憲貞,1900)P.50-P.51

*2 境港市:境港市三十五周年史(境港市,1991)P.33

*3 境港市:境港(境港市,1984)P.95