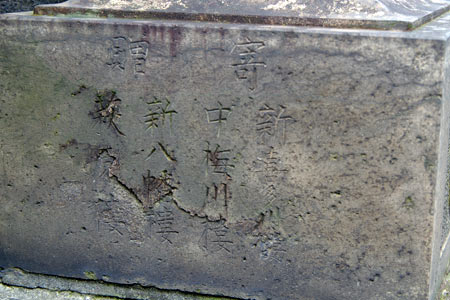

石堂川沿いには、戦後、大規模なバラック群がありました。*1

「電柱歴史案内」によると、第二次大戦敗戦直後、大陸へ帰ろうとする人々が続々と博多港へ終結してきました。ところが、米国とロシアによって二つの祖国(韓国と北朝鮮)が成立。それに続く朝鮮戦争の混乱によって帰国を諦めた人々は、再び日本各地へ散っていきましが、そのままこの地に残った集団もあって、昭和30年代まで巨大な難民キャンプの様相を呈していました。この石堂川を挟んで、西岸に韓国系、東岸に北朝鮮系と一応のすみわけがありました。

石堂川東岸に隣接して、大津町商店街という日本人商店街がありましたが、商店街の中には、朝鮮系食材を扱う店が数軒ありました。大津町商店街は、その後再開発により「博多せんしょう」という商業施設に移転しましたが、その際、いくつかの店舗は「博多せんしょう」前の道路に面したところに店舗を構えました。*1

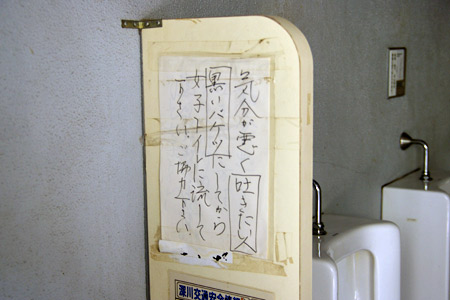

闇市時代からある飲食店。*1

【参考文献】

*1 島村恭則:〈生きる方法〉の民俗誌(関西学院大学出版会,2010.3)P.61,P.66,P.125-P.128