かつての堀の内集落の中心地に蚕影山神社があります。

「相模の三マラ」として有名な男根石(別の場所から移されたもの)が頑丈な金属製の檻に守られて鎮座しています。

とても巨大(高さ1m近く)な男根です。

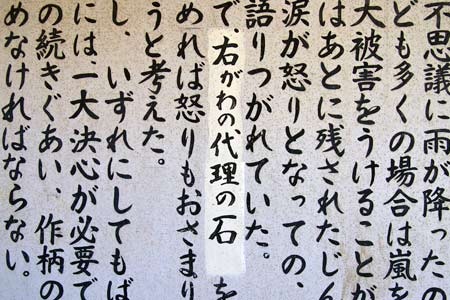

道祖神を説明する石碑があり、この男根石が、県道「田名バイパス」建設に伴い、この地に移設されたことなどが説明されています。石碑の台座は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31