阿武隈急行鉄道の福島駅の入口。

入口の通路脇に白ポストが設置されています。

各型の白ポストです。

箱の上部の水色の帯がアクセントになっています。

阿武隈急行鉄道の福島駅の入口。

入口の通路脇に白ポストが設置されています。

各型の白ポストです。

箱の上部の水色の帯がアクセントになっています。

福島駅前の大通りの「商店街共同建築」。

1階には、商店や飲食店などが入居しています。2階と3階は居住スペースです。

ビルの中ほどにある階段。

逆側から見たところ。写真右奥は、JR福島駅です。

福島市の繁華街の南側に位置する大町。歓楽街の新町や置賜町からは少し離れていて、落ち着いた雰囲気です。

道路沿いに和風ホテルの入口があります。

満室/空室の掲示板。ホテルは、ビルの2階です。

1階の玄関。和風の佇まいです。

JR福島駅の東側。福島市新町に、昭和の時代のものと思われる「商店街共同建築」があります。

たくさんの看板が道路側に突き出ています。

「新町ビル街」の看板。

建物の中央部の階段。

福島市民家園の展示コーナー。民家のくらしをメインテーマにした展示が行われています。

高さ50cmはありそうな、大型の木製の男根。

男根についての説明書きはありません。

数本の男根が陳列されています。

今回は、福島(福島県福島市)の町並みと風俗を散歩します。

福島市民家園は、福島市街の西方約10kmにある「県あづま総合運動公園」内にあります。

園内には、会津地方の民家、芝居小屋、商人宿、料亭、などが移築復元されています。

かつての芝居小屋だった「広瀬座」の建物は、国の重要文化財に指定されている貴重な建物です。

広瀬座は、明治20年に建築工事が竣工し、当時としては最も近代的な劇場建築の様式を取り入れ、廻り舞台なども装置した県北一の娯楽の殿堂に相応しい立派な建物でした。*1

【参考文献】

*1 石井孝平:郷土やながわ第一号(1984)P.7-P.11 「広瀬座界隈の今昔」

広瀬橋周辺には、多くの裸像が設置されています。裸像はすべて梁川出身の彫刻家の太田良平さんの作品です。

広瀬橋の中央に設置されている両手を上げた女性像。

広瀬橋近くの福祉会館前の女性像。洋服を着ています。

伊達市役所梁川庁舎前の女性3人の像。裸像の胸は、勢いよく天を向いています。

今回は、梁川(福島県伊達市)の町並みと風俗を散歩します。

明治十年代、田町の保原街道入口(現在の田町の十字路近辺)に数軒の遊廓が営業を行っていましたが、明治30年頃から北本町3番地に遊廓が集められることになり、明治36年の記録によると、木羽楼、角輪楼、大豆楼、田川楼、新田川楼の5軒が営業していました。*1

遊廓の北隣は広瀬川で、当時は両岸は小高い土手で、すぐ道路から川岸に下りられました。お不動様(写真左側)の北隣(写真右側)には、「広瀬座」(明治20年竣工)があって、歌舞伎芝居や芝居が演じられました。*2

現在は、大きな堤防が築かれ、昔を偲ぶことができないほど変貌しています。

大正13年頃の新町遊廓の様子を描いた図「大正13年頃の新町かいわい」*3 によると、遊廓は、角輪(かくわ)楼、木羽楼、があって、遊廓の南側は広場になっていて、桜の木が植えられていました。

広場があったと思われるあたりは、現在は製材所の敷地になっています。

遊廓裏の通り。ゆるやかなカーブを描いています。

旧遊廓の敷地の南端にある旅館。

【参考文献】

*1 中村敏男:郷土やながわ第六号(1991)P.7-P.15 「明治~大正 梁川花街繁盛由来」

*2 石井孝平:郷土やながわ第一号(1984)P.7-P.11 「広瀬座界隈の今昔」

*3 八巻一:郷土やながわ第三号(1987)P.85-P.89 「梁川の遊廓考」

会津若松の現在の繁華街は栄町(市役所の北側)が中心ですが、上町2丁目周辺にも新しい歓楽街ができています。

交差点に設置された大看板。

バブやクラブなどの風俗店が入居しています。

夜の様子。

会津若松には2軒の銭湯があります。

上町7丁目にある銭湯の竹之湯は、大きな四角い煙突が特徴です。

暖簾のかかった銭湯の入口。

超音波浴場。

脱衣場には、大きな丸籠が並べられています。

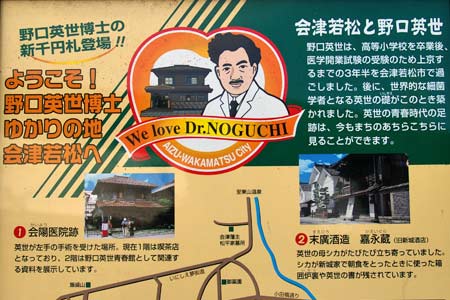

野口英世青春通り沿いにある野口英世青春広場。野口英世の銅像が設置されています。

野口英世(本名野口清作)は、23歳のとき、坪内逍遥の流行小説「当世書生気質」を読んだところ、「野々口精作」という人物が出てくるのにぶつかりました。野々口精作は、医学書生でありながら、ふとしたことから酒と女に身を持ち崩し、遊蕩三昧の生活に溺れるという設定でした。野口、野々口と一字違いでしたが、当時、研究所の差別待遇に嫌気がさし、人々から借金を重ねては遊廓を遊び歩いていた清作は、一読して自分のことかと驚き、「英世」に改名しました。*1

清作(英世)が女を抱いたのは、東京遊学の途についた21歳の頃で、洲崎に行ったのが初めてでした。特定の女のためにというより、一種のエネルギーのはけ口といった感じが強く、金がないときは、向島から玉の井、少し金が入ると吉原と決まっていました。*1

後年、英世は、麻布の斉藤家から結婚を前提に支度金としてもらった二百円の大金を友人全員を引き連れて横浜の料亭(遊廓)の神風楼で遊び明かし、一晩で使いきったことがありました。*1

【参考文献】

*1 渡辺淳一:遠き落日(講談社,2013)P.60-P.62,P.120-P.121,P.144-P.145,P.170,P.285-P.286

会津若松市街には、大正~昭和の貴重な近代建築が数多く残されています。

滝谷建設工業の洋館(円柱が配置されている建物)は、昭和2年の建築。その左隣の白木屋漆器店は大正3年の建築です。

右隣には、理容室の建物。

「美髪」と書かれています。

入口のドアには、屋号の「ヤマグチ」。

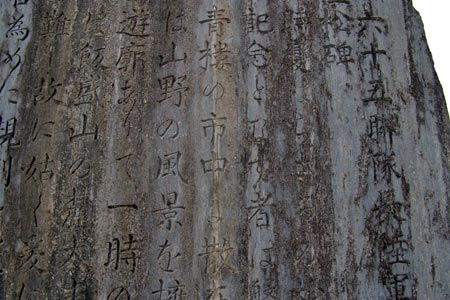

笠間稲荷神社の敷地の隣に、石碑が建っています。

この石碑は、大正4年秋の大正天皇即位を記念した植樹の際、磐見町で営業していた山田楼、小松楼、菊勢楼、八幡楼、泉楼、吉田楼、新小松楼、松島楼、松風亭、常磐の十店が、建てたものです。*1

磐見町遊廓と軍隊とは持ちつ持たれつのあいだがらで、その石碑の題額は「六十五聯隊長陸軍歩兵大佐従五位勲三等功四級山内正生」となっています。*1

市中に散在していた娼家を磐見町に集めたことなどが書かれいます。

石碑の下部に「堀江町」の名が確認できます。

会津若松の遊里は、鶴ヶ城築城、城下町形成時に、遊女町として堀江町ができましたが、会津藩初代藩主の保科正之の代(承応元年)に廃止されました。*1

【参考文献】

*1 中村とし: 民衆史研究3号(1979.01)P.2-P.17 「会津遊廓史」

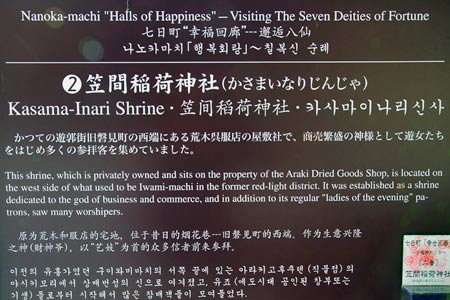

荒木呉服店の建物の裏側へ回ると稲荷神社の鳥居が見えます。

笠間稲荷神社。

笠間稲荷神社は、案内板の説明によると、かつての遊廓街旧磐見町にある荒木呉服店の屋敷社で、商売繁盛の神様として遊女たちをはじめ多くの参拝客を集めていました。

お堂の内部。願主に荒木氏の名前が見えます。

今回は、会津若松(福島県会津若松市)の町並みを風俗を散歩します。

会津若松の七日町(なぬかまち)には、磐見町遊廓がありました。*1

明治29年2月、若松市は市の発展のために、兵営設置の建白書を陸軍大臣に提出しました。早晩軍隊が若松市に常駐するのを見越した業者は、明治34年、磐見町遊廓をつくり、市内のところどころに散らばっている娼家を一ヶ所に集めて、「新地区(しんちく)」と呼ばれる一区画ができあがりました。*2

町の真ん中には川が流れ柳の木が植えられ、多くの検番や遊廓がありました。*3

旅館だっと思われる建物。

遊廓街の西端にある荒木商店の建物。

呉服屋さんの名残の看板。

【参考文献】

*1 鈴木三郎:最新若松市地圖.改訂14版(鈴木屋書店,1933)

*2 中村とし: 民衆史研究3号(1979.01)P.2-P.17 「会津遊廓史」

*3 七日町通りまちなみ協議会:七日町のいまむかし(七日町通りまちなみ協議会,1983)P.3

武蔵小山駅の西側。目黒本町5丁目にある銭湯の富士の湯。

落ち着いた感じの入口。

裏へ回ると立派な煙突を間近で見ることができます。

脱衣場から見る庭園。

武蔵小山駅前のやきとりの「鳥勇」。

大量の焼き鳥が、お皿に孤を描いて並べられています。

店の側面は、立呑みスペースになっています。

立呑みの場合は、お皿を渡され、焼き鳥を自由にとることができます。ぬる燗を注文。暖められた「高清水」のワンカップが出てきました。

焼きたてが優先的に置かれますので、好みで自分でタレにつけて食べます。お会計は、最後に串の本数を数えて清算です。

武蔵小山飲食街「りゅえる」にある立ち呑み屋の「晩杯屋」さん。小規模な店舗で、いつも賑わっています。

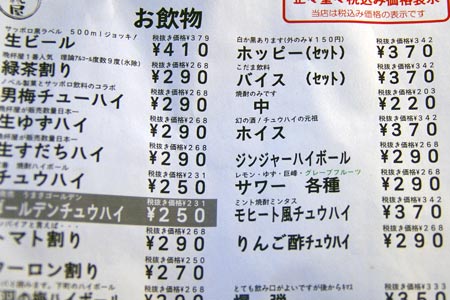

チューハイ類の品ぞろえが豊富です。チュウハイの元祖とされる幻の酒「ホイス」、こだま飲料のバイスなど希少なお酒も味わえます。

「ホイス」は、昭和24年、ホッピー同様、終戦直後の物資不足の時代に、洋酒屋の後藤商店が、ウイスキーの代用品を造ろうと内外の様々な原料を調合し、試行錯誤の末に出来上がりました。*1

「バイス」は、株式会社コダマ飲料が販売する清涼飲料水を焼酎を割った飲み物です。

バイス(セット)370円とおでん(5種)150円 を注文。料金は、あらかじめ小銭を置いておく(写真左上)のが暗黙のルールです。

「晩杯屋」さんの最大の特徴は、つまみの安さです。煮込み130円、マグロ刺し200円、アジフライ(ダブル)180円などほとんどが130円~200円です。

【参考文献】

*1 弘済出版社:散歩の達人(1998.7)P.87 「ホッピー大研究」

武蔵小山飲食街「りゅえる」の北側の通り。

手作り感のある立小便禁止の鳥居。

犬糞看板もあります。

コンクリートの壁で隔てられているため、周囲からは見えにくくなっています。

武蔵小山飲食街「りゅえる」の飲食街を進むと、ピンクサロンと思われる風俗店の建物があります。

入口の電飾。

水色の風俗看板。

「サロン」のロの字の部分はハートマークがデザインされています。

飲食店街「りゅえる」の中心部。昭和の雰囲気が残る建物が残っています。十字路の「スナック喫茶アモール」の看板に導かれて進むと、...

「喫茶アモール」の隣の赤色の建物。1階は、スナックと立ち飲み中華です。

その向かいにある和風のスナック店。

奥まった場所にあるスナックが建ち並ぶ一画。

今回は、武蔵小山(東京都品川区)の町並みと風俗を散歩します。武蔵小山飲食店街「りゅえる」は、再開発計画により、今年から取り壊しが予定されている商店街です。

スナックや居酒屋が軒を連ねる昭和レトロ感満載の飲食店街です。

北側の通り。片側は駐車場になっています。

道幅の狭い路地にスナックが密集しています。

本町二丁目交差点から南へ延びる道路沿いに、銭湯の建物が残っています。

現在は休業中のようです。

菊水湯。

定休日の貼り紙が残されていました。

福助本館の内部。赤色の太鼓橋がかかる生けすには、うなぎが泳いでいます。

落ち着いた和風の個室。

うな丼を注文しました。とても柔らかくで美味しいです。吉原の花魁かが作り方を伝授したことから、「女郎うなぎ」と呼ばれるようになったそうです。

おみやげ品も豊富です。「女郎うなぎ」ブランドの日本酒も販売されていいました。

小川町駅前の通りを南下すると、旅館「福助」の大きな木造建物が見えてきます。

国道に面した側が、福助本館の玄関です。

歴史を感じさせる「福助楼」の看板。「女郎うなぎ」が名物です。

奥行のある建物。福助本館と福助旅館がつながっています。

今回は小川町(埼玉県比企郡)の町並みと風俗を散歩します。

東武東上線の小川町駅の南側。国道254号線を超えたところに、ゆるやかに曲線を描く通りがあります。かつては稲荷町と呼ばれていたあたりです。

この付近には、芸妓屋がありました。*1

現在は、花街の名残はありませんが、商店だった建物などが軒をつらねています。

稲荷町という地名の由来でしょうか。近くに稲荷神社がありました。近くには川が流れていたらしく、橋の遺構が残されていました。

【参考文献】

*1 埼玉県営業便覧 P.25