鯵ヶ沢町の白八幡宮。

境内には、さまざまな石碑があります。

「比羅夫石」と称され、阿部比羅夫が腰を掛けて休んだとされます。*1

直径50cmほどのいびつな円型の中央にくぼみがあり、ちょうど女陰のように見えます。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.40「青森県における生殖器崇拝資料」

鯵ヶ沢町の白八幡宮。

境内には、さまざまな石碑があります。

「比羅夫石」と称され、阿部比羅夫が腰を掛けて休んだとされます。*1

直径50cmほどのいびつな円型の中央にくぼみがあり、ちょうど女陰のように見えます。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.40「青森県における生殖器崇拝資料」

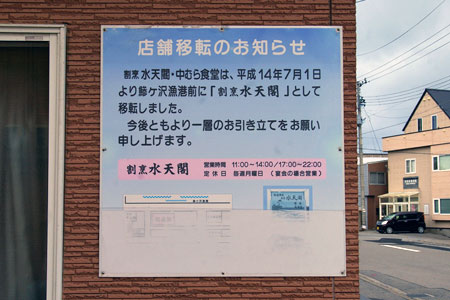

鰺ヶ沢町本町にあった水天閣は、現在は海側へ50m寄った場所へ移転し現在も営業中です。*1

和風の店内。

鯵ヶ沢の地酒を注文。「割烹中むら」の名が入った徳利です。

鯵ヶ沢名物のヒラメのヅケ丼を注文。

【参考記事】*1 風俗散歩(鰺ヶ沢):割烹「水天閣」跡(2017.1)

鰺ヶ沢町本町。写真右奥の木造の建物は、現在も営業を続ける大沢醸造店。昭和20年代、大沢醸造店の隣(写真中央)に、町を代表する料亭である中村食堂(水天閣)の入口がありました。*1

青森銀行鯵ケ沢支店付近に残っていた商工地図には、「中むら」の記載があります。

新地町にあった遊廓の中村楼が、昭和7年の大火により廃業し、その後、この場所で割烹「水天閣」を開業したものと思われます。*2

水天閣は、現在は別の場所に移転しています。

【参考文献】

1 岩崎繁芳:五所川原・つがる・西北津軽今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.49-P.50

【参考記事】

2 風俗散歩(鰺ヶ沢):新地町(2017.1)

鯵ヶ沢町漁師町。新地町の北側の海沿いの町です。

大間越街道沿いに、古い建物が建ち並んでいます。

大きな木造の建物です。

新地町に通じる道。

新地町にある稲荷神社。

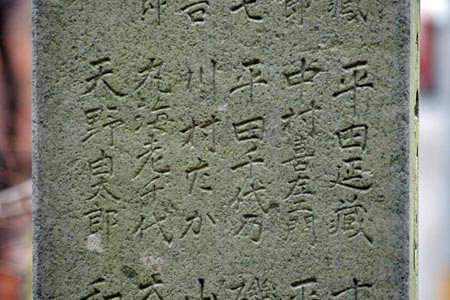

昭和13年に建てられた石柱。

寄進者に、中村楼の関係者と思われる中村喜左衛門*1 の名があります。

境内からは、かつての遊女町が見渡せます。

【参考文献】

*1 陸奥新報社:写真でみる弘前市70年(陸奥新報社,1959)P.90(新地遊廓街の写真の説明文に「中村喜左衛門氏所蔵」と記されています。)

今回は、鰺ヶ沢(青森県西津軽郡鰺ヶ沢町)の町並みと風俗を散歩します。

鰺ヶ沢の新地は、昔有名な遊廓街でした。藩政時代は、旅人、船頭、荷主たちで賑わい、津軽の吉原と言われました。*1

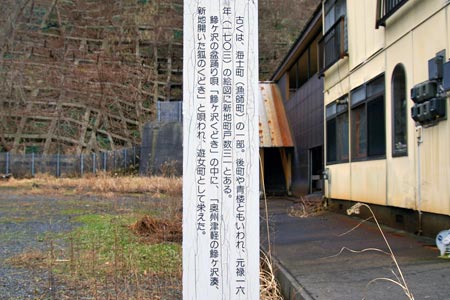

新地町の標柱。次のように書かれています。「古くは海士町(漁師町)の一部。後町や青楼ともいわれ、元禄16年(1703)の絵図に新地町戸数31とある。鯵ヶ沢の盆踊りの唄「鯵ヶ沢くどき」の中に、「奥州津軽の鯵ヶ沢港、新地開いた狐のくどき」と唄われ、遊女町として栄えた。」

「赤線跡を歩く」に掲載されていた妓楼らしき建物*2 は、無くなていました。

中村楼、西港楼、丸海老楼、一二三館、などの妓楼が建ち並んでいました。*3

中村楼は、新地で随一の遊廓で、200年以上続き、その昔、加賀の豪商銭屋五兵衛が鰺ヶ沢に来た時中村楼に泊り、取引のかたわら豪遊した話は有名でした。*1

中村楼は、昭和7年の大火で新地が焼けるとともに廃業。主人の中村さんはその後、割烹「水天閣」を開業、現在に至っています。*4

【参考文献】

*1 陸奥新報社:写真でみる弘前市70年(陸奥新報社,1959)P.90

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.60-P.61

*3 東京交通社:大日本職業別明細図 第243号 青森県(東京交通社,1937)

*4 陸奥新報社:わがふるさと第一編(陸奥新報社,1960)P.14

貸座敷の岡本楼(後の山本旅館)は、明治20年に開業。その後、資金を調達し、昭和3年に、千鳥造りの豪華な建築美の建物を完成させ、永く多くの人の話題に上がりました。造作は、大欅の一本で賄われ、二階を含む廊下の縁板は一枚板の見事なものでした。*1

岡本楼(旧山本旅館)があった場所。*2

翌昭和21年に、公娼制度は廃止されましたが、売春そのものは黙認され、岡本楼にも私娼が5,6人就業していました。昭和33年、売春防止法施行により、岡本楼は80年の歴史を閉じ、山本旅館として再発足しました。*1

敷地の裏側の階段の遺構。

【参考文献】

*1 川原崎次郎:城下町相良区史(城下町相良区史刊行会,1986)P.375-P.383

*2 日本住宅地図出版:相良町・御前崎町・浜岡町(日本住宅地図出版,1976)P.23

今回は、相良(静岡県牧之原市)の町並みと風俗を散歩します。

相良の新町、相良パーキング(菓子長の隣)の所に、蔦屋という遊女屋がありました。蔦屋は近世からの飯盛旅籠で明治期も早い頃からの貸座敷でした。*1

蔦屋が貸座敷を廃業して料理店を始めたのは、明治40年で、その後は宿屋業を営みました。*1

弦波楼は、中川玩具店があった場所*2 にありました。開業は明治16年頃で、昭和2年頃まで続きました。建物は慶応の頃に建てた古物で、階下に一~六番、二階七~十三番までの部屋がありました。*1

現在は、商店街となっており、当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 川原崎次郎:城下町相良区史(城下町相良区史刊行会,1986)P.372-P.375

*2 日本住宅地図出版:相良町・御前崎町・浜岡町(日本住宅地図出版,1976)P.23,相良区内全世帯地図

焼津弁天地区。銀水楼の隣のアパート。

カラフルな玄関です。

隣の旅館風の建物。

松㐂寮。

弁天地区の旧赤線区域の一本西側の通り。

旅館と思われる建物が残っています。

タイルの円柱。

銀水楼の屋号。

焼津の赤線地区は、弁天さん(宗像神社)*1 のある瀬戸川沿いにありました。ここは主に寄港した他県の漁船員が利用し、地元の船員たちは清水へ行きました。*2

他県の漁船員にとって、弁天という地名には特別な感慨がありました。港の拡張に伴って瀬戸川に面した一角に歓楽施設が大挙開業した場所だからで、そのはずれに鎮座する弁天社*1 にちなんでこう呼ばれるようになりました。その様子を物語る「弁天入口」と記したアーチが近年まで残っていました。*3

弁天の一角に「一休」という飲食店を開いていた荒川あきのさん(1927年生まれ)によると、客はフネの衆ばっかりで、オカの衆は無く、夜になると中の通りに女性目当ての男たちが列をなして通れないほどでした。*3

「一休」があったあたり。*4

1954年の焼津市商工名鑑の特殊飲食店の項*5 に、海望荘、麗月、ハルナ、広月、三楽、瀬戸川、松葉、三宅家、若葉、新橋、小浜家、の記載があり、一方、1959年の住宅地図*4 には、中港公園の北東側の通り(この写真の通りの左右)に、れい月、広月、ぎおん、みなと屋、三楽、瀬戸川、キング、海望荘、小浜家、コケシ、わかば、みやけ、ウインク、まつば、はつね、の記載があり、この通りが赤線区域だったようです。

梶山季之氏が売防法施行後に焼津の弁天地区を訪れたときのレポート*6 によると、弁天地区に23軒あった業者のうち、14軒が旅館に転業し、2軒がカフェーに、残りの7軒は大戸を閉めたままでした。

【参考記事】

*1 風俗散歩(焼津):宗像神社(2017.1)

【参考文献】

*2 焼津市総務部市史編さん室:浜通りの民俗(焼津市,2004)P.129

*3 焼津市史編さん委員会:焼津市史 漁業編(焼津市,2005)P.983-P.984

*4 関東明細地図編集社:漁都焼津市明細図1959(関東明細地図編集社,1959)P.18

*5 焼津商工会議所:焼津市商工名鑑1954(焼津商工会議所,1954)P.90-P.91

*6 梶山季之:常陽銀行事件(アサヒ芸能出版,1963)「赤線深く静かに潜航す ステッキ・ガールという名の淑女たち」P.172-P.175

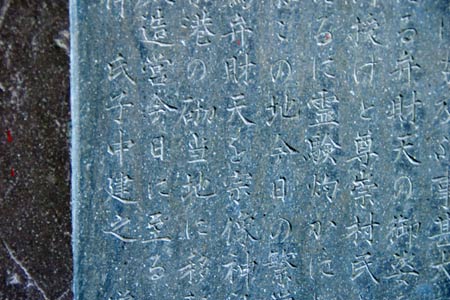

焼津市中港5丁目にある宗像(むなかた)神社は、弁天という地名の由来となった神社です。当社は天正年間に海上安全のために祀ったのが始まりで、かつての弁天公園のあたりにありました。弁天公園の近くには、有名な料亭があって、客は船遊びに興じました。現在の社殿は、その後の埋め立てが進んだところに移されたもので、脇には平和プールが作られました。*1

宗像神社の社碑。

「神仏分離のため、明治3年に弁財天を宗像神社に改めた」と書かれています。

平和プールがあった場所は社殿の隣(写真の社殿の向こう側)。*2

弁天公園は、現在は港になっている場所(写真奥の方向)にありました。*3

【参考文献】

*1 焼津市史編さん委員会:焼津市史 民俗編(焼津市,2007)P.470-P.471

*2 東海善隣出版社:焼津市(東海善隣出版社,1972)P.68

*3 海上保安庁:焼津港 三崎港(海上保安庁,1957)

昭和通りのふたば食堂*1 の脇の路地。

この路地に、「オヨンナ小路」がありました。

オヨンナ小路は、飲み屋やバー、小料理屋などが軒を並べた通りで、ちょうど「お寄りなさいよ」と呼びかけるような雰囲気だったのが名前の由来です。周辺(オヨンナ小路の一つ南側の小路)には、見番があって、近くには芸者の下宿が多数あり、花街の雰囲気を持っていました。*2*3

現在、オヨン小路の面影はありません。

【参考記事】

*1 風俗散歩(焼津):ふたば食堂(2017.1)

【参考文献】

*2 焼津市総務部市史編さん室:浜通りの民俗(焼津市,2004)P.22-P.24

*3 焼津市史編さん委員会:焼津市史 民俗編(焼津市,2007)P.453-P.454

今回は、焼津(静岡県焼津市)の町並みと風俗を散歩します。

焼津港は、徳川家康から大型船の使用を許可されたことをきっかけに発展しました。昭和に入ると、近代的な漁港が建設され、港町の「浜通り」が形成されました。「昭和通り」は、浜通りの西側に明治時代に形成された繁華街で、芝居小屋や映画館毎夜十時頃まで賑わいました。*1

ふたば食堂の前身は、洋風な飲み屋で、建物も西洋館で女中さんは、フリルのついた洋服を着て、当時としてはお洒落な店でした。*1

オムライス(大盛り)を注文。

オムライスの中身はケチャップライスです。

【参考文献】

*1 焼津市総務部市史編さん室:浜通りの民俗(焼津市,2004)P.22-P.24

「土手の伊勢屋」は、明治22年、吉原遊廓の出入口「吉原大門」に創業。当時、店の前に「土手」があったことから「土手の伊勢屋」と呼ばれました。創業より、吉原を訪れるお客様、吉原に努める牛太郎(客引き)などで、吉原遊廓への出前などで、お店は繁盛しました。*1

登録有形文化財にも指定された建物は、東京大空襲で焼け残った木造建築です。*1

天丼(イ)と日本酒を注文。

柱時計。

【参考文献】

*1 土手の伊勢屋:パンフレット

江戸時代、吉原へ通じる道は、土手になっていて、その土手は日本堤と呼ばれていました。*1

現在の「土手通り」沿いには、屋号に「土手」とつく店が多くあり、日本堤の土手はなくなっても、昔の名残が看板に息づいていると言えます。*2

天丼が有名な「土手の伊勢屋」は、行列ができる人気店です。

馬肉の店。

土手の薬屋。

「堤」と書いて「どて」と読みます。

【参考記事】

*1 風俗散歩(吉原):土手通り(2011.4)

【参考文献】

*2 洋泉社:図説江戸吉原の本(洋泉社,2012)P.99

吉原の江戸一通り。

旅館「白菊」の建物が残っています。

窓に残る「白菊」の文字。

「吉原今昔図」*1*2 によると、「白菊」は、昭和33年の公娼廃止時は、貸座敷(赤線)でした。

【参考文献】

*1 荒井一鬼:吉原今昔図 吉原現勢譜(葭之葉会,1993)

【参考記事】

*2 風俗散歩(吉原):吉原神社(2005.9)

とおはぐろどぶ跡(水道尻側)。

おはぐろどぶと旧遊廓域への道が交差する箇所。おはぐろどぶの方が低いので段差になっています。

北西方向へ進むと、おはぐろどぶと旧遊廓域との段差は顕著になります。

駐車場となっている場所。50cmほどの高低差があります。(写真奥はソープランド街)

吉原弁財天。

以前は、金網で囲われていましたが、平成24年に整備されました。

壁画は、芸大生らが制作しました。

弁天様。

今回は、吉原(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

土手通りを紙洗橋交差点から南西方向に折れ、100mほどのところに銭湯の鶴の湯があります。

レトロな雰囲気の残る銭湯です。

入口。

ラドン風呂の装置と傘入れ。

洞爺湖温泉街の「銀座新地」のある通り。眼下に洞爺湖が見下ろせます。

「うたごえ酒場シャトー」。

奥行のある建物です。

以前は、「キャバレーシャトー」だったようです。

洞爺駅から道南バスに乗り、約20分。洞爺湖温泉に着きます。温泉街からは、有珠山が望まれます(写真左奥)。

「銀座新地」と名付けられたスナックビル。

1階部分がスナック街です。

スナックが連なります。

今回は、洞爺(北海道虻田(あぶた)郡洞爺湖町)の町並みと風俗を散歩します。

虻田遊廓は、明治32年に、それまで一軒もなかった料理屋が一度に五軒もでき、家毎に四、五人の酌婦を抱え風紀上好ましくないので、遊廓の設置を出願し、翌年の明治33年に認可されました。*1

場所は、国道37号線の陸橋を超えて清水団地に入る手前(清水団地のバス停近く)の丘の上で、今は切通しになっているところです。*1*2*3

国道37号線から分岐した坂道を登ると、内浦の全景が前面に広がります。

昭和55年、虻田町教育委員会により、「虻田遊廓跡」と書かれた標柱*2 が建てられましたが、現在はありません。

遊廓は、西の方から旭楼、開新楼、ガンケ楼と並んでいましたが、昭和14年、国家総動員法が制定されると、真っ先に貸座敷業が廃業され、遊女たちも中国大陸に送られ慰安婦となりました。*1

虻田遊廓を支えたのは、鉱山の土工夫と浜のヤン衆たちでした。タコ部屋と遊女屋は結び合っていて、タコや斡旋屋を我が家と呼び遊女を家内と呼んで、1回目の現場勤め6か月が終わると、数日間妓楼で生命の洗濯をして、またその借金を持って現場へ戻っていく、いわゆる「タコの焼き直し」が行われました。*2

【参考文献】

*1 松本良雄:広報あぶた109号 P.30-P.31「虻田遊廓聞き歩る記」

*2 虻田町史編集委員会:物語虻田町史 第4巻 産業編(虻田町,1986)P.279-P.284

*3 虻田町教育委員会:「あぶた史跡めぐり」ウォークラリー コース図