天保13年(1842年)から明治中期にかけて、歌舞伎(芝居)の町として栄えた浅草猿若町は、江戸文化・風俗発祥の地といわれています。*1

今日でこそ歌舞伎は伝統芸術とか文化遺産とよばれていますが、それは明治以降のことで、江戸時代の歌舞伎の社会的地位は低く、江戸で二悪所といえば、吉原遊廓と歌舞伎芝居街のことをさしていました。歌舞伎は、水野忠邦の天保の改革により、廃絶まで考慮されましたが、北町奉行・遠山景元(遠山の金さん)の進言により、猿若町にのみ許されることになりました。*1

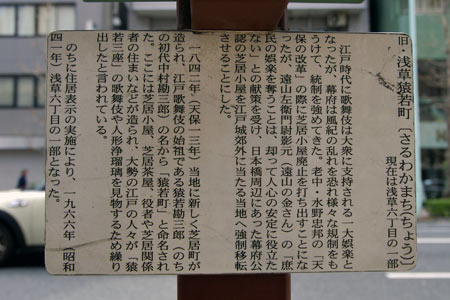

現在の猿若町。

江戸猿若町守田座跡の碑。

【参考文献】

*1 新美武:浅草猿若町(新美商店,1973)P.3,P.22, P.58-P.64