三崎港から横須賀方面へ向かうと、かつて景勝地として知られた八景原があります。ここは、断崖絶壁となっていて、立ち入り禁止の看板が立っています。

そこには、供養塔が海に向かって建てられています。

ここは、明治時代、遊女たちが投身自殺をした場所のようです。

眼下には、美しい海が広がっています。

三崎港から横須賀方面へ向かうと、かつて景勝地として知られた八景原があります。ここは、断崖絶壁となっていて、立ち入り禁止の看板が立っています。

そこには、供養塔が海に向かって建てられています。

ここは、明治時代、遊女たちが投身自殺をした場所のようです。

眼下には、美しい海が広がっています。

三崎港近くの通り矢と呼ばれる場所に来ました。船の修理所などがある場所です。

古いアパートの窓に取り付けられている木製消化器箱。

この町には、消火器箱がたくさんあります。

大きく赤い箱は目立ちます。

北条花街があった狭塚川沿いに、昔料亭だったと思われる建物が残っています。 現在は、仕出弁当屋として営業中です。

門構えは立派です。

歴史を感じさせます。

横から見ると、かなり奥行きのある建物であることがわかります。

北条湾に注ぐ狭塚(さづか)川下流の諏訪町のあたりは、遊廓から温泉街へと姿を変えていった場所です。*1

このあたりは、かつて北条花街があった場所です。

飲食店風の建物。

昭和33年に売春防止法が施工され、狭塚川の下流両岸にあった三崎花街は消滅し、その後北条温泉街として再出発しましたが、風呂へ入り、酒食を楽しむ人は多くはありませんでした。*1

【参考文献】

*1 辻井善弥:横須賀・三浦今昔写真帖(郷土出版社,2003)P.68

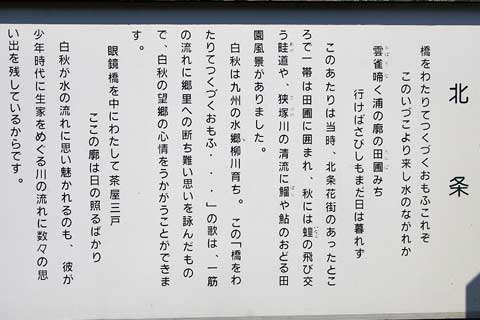

今回は、三崎(神奈川県三浦市)の町並みと風俗を散歩します。

一本帆柱の回船や漁船が近海を航行していた頃の非難港や風待ちの港に、なくてはならいものは、遊廓と日和山(ひよりやま)であったと言われています。*1

「続セピア色の三浦半島」 に掲載されている大正2年の写真には、こんもりとした丘のような日和山が写っています。日和山とは、出港時に船頭が、日和山に登って風の向きや日和を判断した場所のことで、天気予報のない時代には、日和見(ひよりみ)はかかすことのできないものでした。*1

下の写真は、同じ場所から見た現在の風景(城ヶ島大橋から撮影)ですが、日和山らしき丘は見当たりません。役割を終えて住宅地に変わってしまったようです。

三崎港の南側にある城ヶ島の遊ヶ崎から見た三崎港方面。

三崎漁港に船がたくさん入った頃は、北条湾に沿って走る市道に面して、町工場や水産会社並んでいましたが、現在は少し寂しくなったようです。*2

北条湾の様子。漁船が停泊しています。

【参考文献】

*1 辻井善弥:続セピア色の三浦半島(郷土出版社,1996)P.75-P.76

*2 辻井善弥:横須賀・三浦今昔写真帖(郷土出版社,2003)P.3

歌舞伎町の新宿区役所通り近く。

通りには、ラブホテルがあります。デリバリー系の風俗店にも活用されている模様です。

ラブホテルの脇の路地に、木製の電柱が残されています。

電柱に、「横断歩道は手をあげてわたろうよ!」の貼り紙があります。歌舞伎町の怪しい通りで、このような清く正しい貼り紙にお目にかかるとは思いませんでした。

アダルトDVDショップの多さは、歌舞伎町の町並みを特徴づけています。コマ劇場裏には、店舗が密集したエリアがあります。

DVDショップが連続するあたり。

風林会館近く。

店構えに派手さはありません。

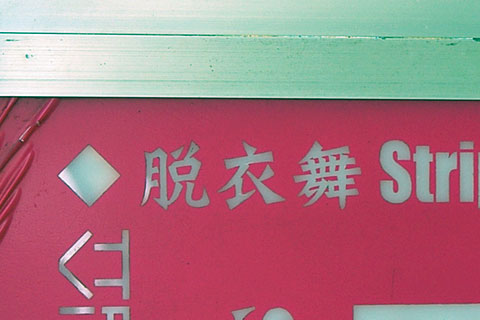

新宿区役所の裏手にストリップ劇場があります。

入口付近。ピンク色の看板があります。

歌舞伎町のストリップ劇場は、中国人(主に台湾、香港経由)女性観光客に人気があり、客席の大半を占める事も珍しくありません。彼女たちが、海外から着てまで日本のストリップを見たがる理由は、日本のアダルトビデオが大量に流れ込んでいるためと言われています。*1

看板をよく見ると、「5200日元」と料金表示が中国人向けに書かれています。

看板には、英語(StripLive)、韓国語(ハングル文字)、中国語(脱衣舞)の3カ国で、書かれています。

余談になりますが、ソープランドは、中国語で「按摩洗澡間」と書くそうです。*2

【参考文献】

*1 週刊新潮(200.8.31)P.52 「中国人観光客が「占領」歌舞伎町ストリップのかぶりつき」

*2 坂戸みの虫:淫詞褻語(太平書屋,1981)P.13

今回は、歌舞伎町(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

歌舞伎町二丁目。職安通りから斜めに明治通りに抜ける道路は、ラブホテル街の中心部ですが、その中でポッカリと空き地になっている場所があります。この場所には、「ホテル東峰」がありました。

昭和30年代の半ば、この近辺は、”温泉マーク”、”さかさくらげ”などど呼ばれた連れ込み旅館が並ぶ旅館街でした。昭和30年代の後半からは、旧来の”連れ込み”のイメージを払拭した鉄筋のホテル街が形成され、「ホテル東峰」もその一角に進出しました。

「ホテル東峰」跡地の隣に、同じ時代に開業したと思われる「楽苑」があります。

真新しいブティックホテルが建ち並ぶ歌舞伎町では、貴重な存在です。

レトロな感じの入口付近。

【参考文献】

*1 朝倉喬司:ヤクザ・風俗・都市(現代書館,2003)P.51-P.53

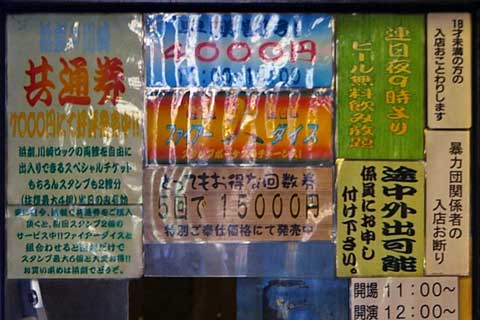

日ノ出町駅前の交差点に「ストリップ浜劇」と大きく書かれた建物があります。

町並みに溶け込んでいる感じがします。

歴史を感じさせる入口。

「夜9時よりビール無料飲み放題」の嬉しいサービスがついています。

日ノ出町駅近くに、映画館の大きな看板があります。

光音座1と光音座2に分かれています。

光音座2の看板。

近くにある映画館の「かもめ座」。

野毛の飲食街。

飲み屋街が密集する一画です。

2軒ならんだ店舗。黒い柱が3本レイアウトされています。

柱は黒いタイルで装飾されています。

現在の野毛は近代的な商店街ですが、かつての闇市を思わせるようなバラック風の建物もあります。

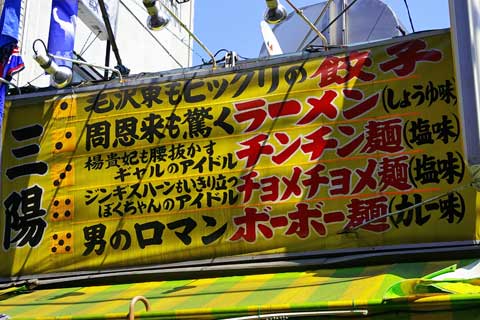

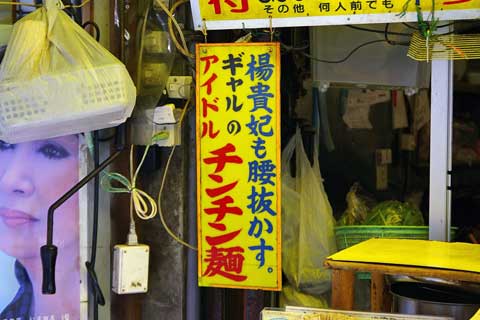

レトロなラーメン屋さんですが、ちょっとデザインが派手目です。

看板に書いてあるメニューは、かなり刺激的です。

このお店のお勧めメニューは、こちらのようです。

中央1丁目は、古くからの商店街です。

2階部分が石造りのモダンな感じの建物。

1階は、理容室です。

年代物のサインポール。

木更津銀座は、古からの商店街です。

木更津銀座の中心街。交差点近くにある明朗会計の店。

入口。

「熟女」看板。

木更津の遊廓があったと思われるあたりには、飲食店や旅館が建っています。

旅館いせや。

昭和の時代の雰囲気が残る旅館です。

旅館組合の会員章。

「大木更津」*1 によると、「仲片町の海岸には、遊廓があって、辛うじて華やかなりし昔の木更津の船着場風情を止めてゐる。新鈴木楼、中村楼、京都楼の三妓楼あり。(中略)江戸へ帰る船の旅人と窓の女とが、後朝(きぬぎぬ)の別れを惜しむだであらう情趣を思ひ浮かべて限りなく興の湧くのを覚ゆるのである。」と記されています。

仲片町は、現在の中央二丁目付近です。

高崎繁雄さんの「木更津地名散歩」によると、仲片町公会堂のあったあたりは、昭和十年代は海だったところで、船着場になっていて、高崎さんは、「子供心に異様に冷たい雰囲気を感じて通り抜けた俗にいう岡場所の店さきに商品のように並んだ女性の無表情な顔を思い出すことがある。」と述べています。*2

南片町浜通りから西へ延びる通り。未舗装の道が緩やに下っています。

未舗装の道を進んだ先(仲片町公会堂の裏手)は、広い空き地(児童公園)になっています。

「大木更津全図」*1 には、貸座敷の場所が記載されていますが、仲片町公会堂の裏手あたりのように思えますが、精密な地図でないため、正確な場所は不明です。

2枚目の写真の一本南側の通り。南片町浜通り方向を見たところ。

【参考文献】

*1 石川空山,石崎白水:大木更津(木更津日報社,1939)P.47,付録「大木更津全図」

*2 高崎繁雄:木更津地名散歩⑥(新千葉新聞に掲載)(1976.3.1)

旧中片町(現在の中央三丁目)に人参湯があります。ピンクの板壁が印象的です。

銭湯と風俗店の看板。(近くに風俗店があるようです。)

玄関では福助さんがお出迎えです。

福助さんのタイル絵は、他に、横浜の末広湯でも見ることができます。*1

脱衣場には、大きな熊手が飾られています。最近、改装したらしく、浴槽などの設備や天井のペンキは新しいものでです。富士山のペンキ絵には、「本栖湖、17.8.8」と記されていましたので、2年前の平成17年8月に改装されたものと思われます。

スナックが連なる富士見町の飲食街の中に建つ古びた旅館。

2つの棟がつながっているところに、玄関があります。

鍵の手になった路地を回り込むともう一つの入口が現れます。

反対方向から見た裏口。

今回は、木更津(千葉県木更津市)の町並みを散歩します。

駅前から西にのびる富士見通りから路地を入ったところに、昭和の面影を残す飲み屋街があります。

路地の両側にスナックが建ち並んでいます。

明るく楽しい店。

風俗営業(バー)のプレート。

調布の隣駅の京王多摩川駅から5分ほど歩くと多摩川に出ます。広い河川敷は、野球やサイクリングをする人々の憩いの場となっています。

多摩川沿いに京王閣輪場があります。

この場所には、戦前は東京近郊最大の規模を誇っていたレジャーランド「京王閣」がありました。*1

京王閣は、鉄筋コンクリート3階建ての近代建築で、大浴室、音楽室、美容室、喫茶室、大食堂、ビリヤード場などがありました。*2

また、終戦直後、京王閣には、「京王閣ニューキャッスル」とう名の占領軍向けの慰安施設が作られました。*3

洋風建築の京王閣はダンスホールをひらき、慰安婦の他に、専属のダンサーをおいていました。ダンサーが兵隊を興奮させておいて、その兵隊を2階のベットルームで待つ慰安婦のもとへ送り込む巧妙な分業組織でした。もともと家族づれであそびに行く京王閣は、戦争中子どもが疎開したたため、遊休施設になっていたのでした。*4

昭和の初年代から十年代にかけて、想像をこえた“旅行ブーム”の時代があり、その一つに“川遊び”“舟遊び”がありました。車のない時代、人々は二子多摩川から京王多摩川まで、京王多摩川から登戸まで、とういうように新緑の中を、あるいは涼をもとめて歩きました。*2

二子多摩川周辺、京王多摩川周辺、登戸周辺には、和風旅館が軒を並べていました。つげ義春は、「無能の人」において、「ひと昔前まではお花見、舟遊びが盛んだった所でうなぎもとれたんですよ。」「その宿屋や料亭が今では連れ込み宿に転業しているわけですな。」という会話を記し、土手ぎわのあやしげな旅館を描いています。*5

【参考URL】

*1 京王グループホームページ

【参考文献】

*2 松川二郎:日がへりの行楽(金正堂,1930)P,110-P.111

*3 聞き書き集編集委員会: 調布の里ものがたり(調布市生活文化部女性課,1999)P.71-P.86

*4 神埼清:決定版・神埼レポート 売春(現代史出版会,1974)P.141-P.142

*5 高野慎三:つげ義春を旅する(ちくま書房,2001)P.262-P.267

甲州街道と交差する鶴川街道から京王多摩川駅に向かったところにあるいなり橋児童公園付近は、静かな田園風景が残っている所です。

漫画家のつげ義春の作品「退屈な部屋」や「夏の思い出」の背景に登場する木造アパートの「ひなげし荘」はこの付近にありました。*1

実際、つげ義春は、調布市下石原の「ひなぎく荘」を仕事部屋にし、「夏の思い出」を書き上げているので、この「ひなぎく荘」が、漫画の「ひなげし荘」のモデルだと言われています。現在、「ひなぎく荘」は無く、その場所には近代的なアパートが建っています。*1

近くには、「夏の思い出」に登場するひき逃げ被害者の女性が倒れていた場所と思われる畑があります。*1

かつては、ホタルやカエルがいた小川。*1

<「夏の思い出」のストーリー>*1

ある日、主人公の男は風呂屋からの帰りに、ひき逃げの現場を目撃し、畑の中に倒れた女性に近づき声をかけるが返事がありませんでした。そして、なぜか男は、倒れた女性のパンティの中に手を差し入れるのでした。

事件が遠のいたある日、男が自転車に乗って散歩に出かけると包帯をしたひき逃げの被害者に出会います。そして、男は、パンティの中に手を差し入れたときの感触を思い起こし、「なつかしいな」と実感するのでした。

【参考文献】

*1 高野慎三:つげ義春を旅する(ちくま書房,2001)P.252-P.263

調布の売春業は、布田五宿(国領宿、下布田宿、上布田宿、下石原宿、上石原宿)と呼ばれる宿場町の飯盛旅籠として江戸時代に始まり、その後、貸座敷業として発展し、明治時代に21軒の妓楼を数えました。その後衰退しましたが、敗戦後、調布特飲街(仲町特飲街)として勢いを盛り返しました。*1

現在の仲町通りは、スナックなどの飲食店と住宅地が混在する通りです

町並みは新しく、赤線時代を連想させる建物は残っていません。

赤線街の中心部である交差点には、現在はホテルが建っています。

漫画家つげ義春の「退屈な部屋」という作品に登場する「丸窓の家」は、このあたりにありました。*2*1 聞き書き集編集委員会: 調布の里ものがたり(調布市生活文化部女性課,1999)P.71-P.86

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.46-P.47

駅前にある商店街の百店街。大きなゲートがあるので、すぐにわかります。

飲食店が密集する通り。

スナックやバプの他、風俗店も散在しています。

旧甲州街道側の入口。

今回は、調布(東京都調布市)の町並みと風俗を散歩します。

京王線調布駅からは、相模原線(多摩川、橋本方面)が分岐します。

赤線跡研究家の木村聡さんは、つげ義春の作品「退屈な部屋」の舞台の調布の町並みを歩いています。「退屈な部屋」の主人公が自転車で渡ったと思われる踏切。*1

同じく、作品の中の一コマに似た蓮慶寺付近の風景。

旧甲州街道を渡った仲町通りの入口。作品の中には、「角谷食品店」がありましたが、現在はコンビニ店になっています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.47