江戸時代の初期、富山の色町は、飯盛女が許可されていた旅籠町、自然発生的にできた岡場所の稲荷町、北新町の3か所でした。1841年(天保12年)、旅籠町の妓楼をすべて北新町へ移したことから北新町は城下最大の色町となりました。*1

その後、北新町は、維新を迎えて誕生した桜木町*4 に一部が移ったため、ややさびれましたが、それでも桜木町につぐ繁栄を保っていました。しかしここもすっかり町なかに取り囲まれ、なにかと悪影響が出てきたので、1895年(明治28年)、富山県庁はこの色町を清水町に移転することを命じました。*1

清水田んぼを埋め立てて作られた東新地(あずましんち)は、南町、仲の町、北の町と三筋の町に区画され、東廓(ひがしのくるわ)とも呼ばれました。桜木町から移った妓楼もあって、桜木町をしのぐ不夜城になりましたが、規模の小さいものがほとんどで、格式のある妓楼はみな桜木町に残りました。そこで必然的に、桜木町は芸をうる芸妓本位を特色にし、東新地の方は、からだを売る娼妓本位を特色とし、ふたつの廓はそれぞれの特色を分け合いながら発展をつづけました。*1

「いたち川流域に繁栄した戦前の町並」*2 を見ると「加賀屋」、「楽園」など、現在の料亭の屋号が記されています。村田屋は、東新地の頃から営業しているそば屋さんです。

料亭「川柳」。*2

阿部定事件(昭和11年に起きた猟奇的殺人事件)の犯人の阿部定は、事件発生の約10年前、この東新地の平安楼という芸妓屋で働いていました。*3

【参考文献】

*1 坂井誠一:わが町の歴史・富山(文一総合出版,1979)P.179-P.183

*2 島原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004) 付録の地図,P.276

*3 堀ノ内雅一:阿部定正伝(情報センター出版局,1998)P.60

【参考記事】

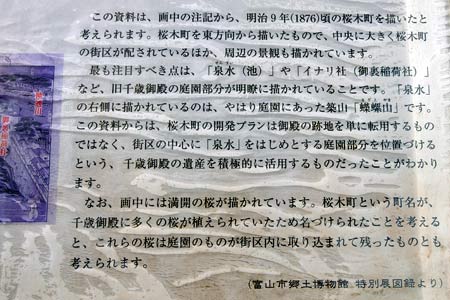

*4 風俗散歩(富山):桜木町