国道9号線(山陰道)沿い。

ピンク色の大看板を持つスナック店。

銀の女。

2棟つながっています。

月: 2017年9月

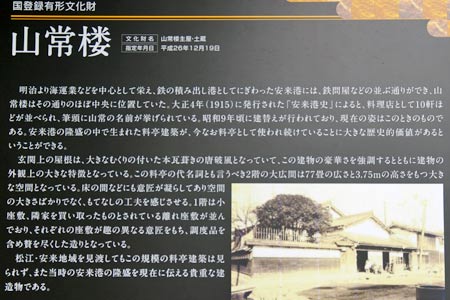

安来港は、山陰唯一の良港で、江戸時代から明治にかけて全盛を迎え、米穀の卸商、呉服商が増加しました。

安来の花街は、大正年間に関係者からの出資を募りスタートしました。当時は、皆生温泉も今のような姿ではなく、米子町にも料亭が少なく、米子周辺からのお客で持切りでした。*1

芸妓の全盛時代、検番は、安来検番、福島検番、二岡検番の三軒で、料理店の主なものは、山常、瓢家、飯島屋、森田菊助、たなべ、釜田屋、小浜、十神館、田中屋、立花屋、がありました。*2

現在の山常楼の建物は、昭和9年頃に建て替えが行われたときのもので、今なお料亭として使われ続けていることに大きな歴史的価値があります。(案内板より)

玄関付近。

今回は、安来(やすき、島根県安来市)の町並みを散歩します。

大市場商店街は、安来の中心街にある商店街です。

安来の町並みは日本遺産に認定されています。

商店の軒下には、安来節の歌詞。

熱い情に 鋼も溶ける 溶けて社日の 花と咲く

恋と鋼は よう似たものよ 焼きよ次第で 味が出る

参考文献

参考記事

弘前の鍛冶町の歓楽街の南側の桶屋町。このあたりにくると、歓楽街的雰囲気は少し薄まります。

ピンク色建物。目立ちます。

成人映画館の「テアトル弘前」。

映画館の入口付近。

参考文献

参考記事

弘前の新鍛冶町の通り。鍛冶町のメインの通りと比べると落ち着いた感じですが、飲食街が連なります。

カネヨセンター。

夜のカネヨセンター。入口の雰囲気が艶っぽいです。

ネオン看板。

参考文献

参考記事

鍛冶町の飲食街。「城東閣」と書かれたゲートがあります。

細い通路が続いています。

反対側へ出ると「城東閣」のビル。この建物が「城東閣」だったようです。

夜の「城東閣」。

参考文献

参考記事

今回は、弘前(青森県弘前市)の町並みを散歩します。

鍛治町の三洋センター。鍛治町では、「〇〇センター」と名前が付けられた共同ビルが多く見られます。

まるで、市場のような外観です。

今回は、弘前(青森県弘前市)の町並みを散歩します。

鍛治町の三洋センター。鍛治町では、「〇〇センター」と名前が付けられた共同ビルが多く見られます。

まるで、市場のような外観です。

夜の三洋センター。

ピンク色の看板。

参考文献

参考記事

松江の新大橋北詰(東本町3丁目)に。

珍しい、お米の自販機があります。

500円札が流通していた時代の自販機です。

お米なので、商品の取り出し口は大型です。

参考文献

参考記事

大橋南詰のバス停前。

全国で唯一と思われる黄色い白ポスト。稀に、白でない白ポストを見かけることがありますが、黄色の白ポストは松江だけと思われます。

青少年育成の標語も掲げられています。

上蓋には、「ゴミを入れないでください」の表記。

参考文献

参考記事

伊勢宮町の新地遊廓跡地。

スナックやマッサージ店が入居する雑居ビル。

「夢の館」と名前がつけられています。

「夢の館」の看板脇の電柱。「新地」と書かれた電柱番号札。

参考文献

参考記事

旧松江旅館の内部。大正から昭和初期の面影が残っています。

コース料理(2,500円)と地酒を注文。冷しゃぶサラダ、お造り2種、から始まります。

いさきの塩焼き、若鶏の唐揚げの後、島根和牛のステーキ。

出雲そば、しじみ汁。最後にデザート。

参考文献

参考記事

今回は、松江(島根県松江市)の町並みを散歩します。

旧松江旅館は、新地遊廓の面影を残す建物で、国の登録有形文化財に指定されています。※1

前回(2017年)の散歩*1 のときはテナント募集中の状況でしたが、現在は料理屋の「巴庵」が入っています。

中庭と廊下。

風情のあるトイレのドア。

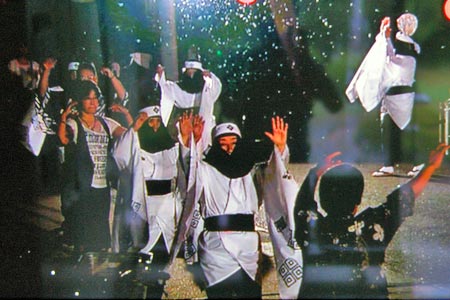

毎年8月は、津和野踊りの季節です。

津和野コミュニティーセンター(津和野公民館)内には、盆踊りに関する展示があります。

鴎外の自伝的小説「ヰタ・セクスアリス」の中でも津和野踊りの様子が描かれています。

津和野踊りに見られる覆面の装飾は、夜を踊りまくる男女にとっては、年に一度の性の刺激をいざなうあけひろげな饗宴でした。「ヰタ・セクスアリス」に登場する十歳のときの金井湛は、愛宕の山(天神山)の男女の交歓とその後始末(猥雑な遺棄物)の意味をはっきりとつかみ、「僕は穢い物に障ったような心持がして、踊を見るのを止めて、内へ帰った」としるしています。*1

津和野踊りのビデオ。

参考文献

*1参考記事

津和野の横堀米蔵跡は、森鴎外の自伝的小説「ヰタ・セクスアリス」に「門の前はお濠で向うの岸は上のお蔵である。」と書かれている、森鴎外の生家があった場所です。*1

森鴎外の旧家跡。

森鴎外の勉強部屋。

「ヰタ・セクスアリス」は、少年期から欧州留学期前の間の性欲的方面を書いたもので、唯一、鴎外の作品の中で発禁処分を受けた作品です。

参考文献

*1津和野の本町通り。観光客で賑わう通りです。

旅館のよしのや。

よしのやの裏には、料亭の松の家があって芸者が沢山いました。*1

現在の合同銀行の駐車場のところに路地があって、そこから料亭松の家に入ることができました。*1

松の家へは、本町通りの反対側(東側))の万町(よろず)通りからも入れました。万町は色町でもありました。*1

【参考文献】

*1 津和野の自然と歴史を守る会:つわぶき57号(2013.3)P.10

今回は、津和野(島根県鹿足郡津和野町)の町並みを散歩します。

津和野の新町(新丁通り)は、昔の色街であったところで、現在でも旅館、料飲店が多く、全体にはなやいだ雰囲気をもっています。*1

かつて新町には、芸者さんの置屋があって、ビンツケとお白いの臭いが漂っていました。*2

和風の料理屋に混じって、スナック店が点在します。

カラフルなスナック店。

和風の佇まいに溶け込んでいます。

【参考文献】

*1 島根県:伝統的文化都市(津和野町)に関する調査報告書(島根県,1977)P.157

*2 津和野の自然と歴史を守る会:つわぶき24号(2002.3.21)P.1

参考文献

*1参考記事

コインレストランコウランの広い店内の一番奥。

全国で唯一のカーレ自販機(川鉄計量器社製)があります。*1

自販機に貼られている「召し上がり方」には、「本格炊きコシヒカリ米、ご飯にカレーパックの封を切り、かけてお召し上がりください」と書かれています。つまり、

蒸気で温められたご飯が、保温されたレトルトと別々に出てくるようになっています。*1

ただ、残念ながら現在は故障中で、代わりのに対面販売を行っているようです。

カレー自販機の隣には、「天ぷらそば、らーめん」「天ぷらうどん、きつねうどん」の2台の麺類の自販機が並んでいます。

天ぷらそばを注文。

参考文献

*1参考記事

直江駅(出雲市駅の一つ隣)から約200m。国道9号線沿いにあるコインレストラン「コウラン」。

入口を入ると、ティッシュの自販機がお出迎え。

自販機コーナー。

弁当や食料品の自販機、電子レンジなど、充実しています。

参考文献

参考記事

JR出雲市駅から一畑電車北松江線の大津町駅で下車した東側が、出雲大津町の町通りです。

参考文献

*1出雲大社前駅の北側。高浜川へ向かう通りは、古い飲食街の風情の残る通りです。

現在も料理屋が営業中です。

酒、おでん、ラーメンの店。

昭和7年の市街図*1 によると、この付近には、「大和や」「赤玉」「丸竹」などの屋号が見られ、賑わいを見せた通りだったと思われます。

参考文献

*1参考記事

代官町のスナック街。

かつて花街だった代官町は、現在はスナック街になっていますが、所々に、和風の建物が残っています。

バー「Saideira」。

スナックと紅殻格子の建物が続きます。

参考文献

参考記事

大正期の出雲には、検番(芸妓置屋)が今市(現在の出雲市中心街)に4軒、大津(現在の大津町)に5軒、古志に4軒あって、料亭などもあって、夜の社交も賑やかでした。*1

今市では、代官町、鑑町などに、料亭やカフェーが軒を並べました。

現在の代官町への入口付近には、ミドリ検番がありました。*1

高瀬川に近い八雲小路(写真右奥)付近には、木村検番がありました。*1

八雲小路には、旅館、銭湯、写真館、人力車、などがありました。(案内板より)

かつての赤線区域だった有楽町旅館街は、現在は「柿田旅館」「旅館ふじみ」2軒の旅館が営業中です。

出雲市商工案内*1 によると、塩治町新地と呼ばれた赤線街には、特殊喫茶店がありました。

昭和33年の売春防止法により、塩治町新地は、有楽町旅館街に生まれ変わりました。*2

売春防止法施行前後の「出雲市商工名鑑」*3*4を比較すると、旅館や下宿に転業していることを見て取ることができます。

休業中の旅館の建物。

旅館街の北側。奥行のある建物であることが解ります。

旅館街の東側にある稲荷神社。

参考文献

*1参考記事

今回は、出雲(島根県出雲市)の町並みを散歩します。

JR出雲市駅の南側。出雲郵便局の西隣。県道277号線沿いに、「有楽町旅館街入口」の看板が建っています。

有楽町は、昭和11年、今市新町の西(塩治町)にあった遊廓がこの地に移転してもので、戦後はいわゆる赤線地区となり、昭和33年4月の売春防止法によって、「有楽町旅館街」に一新されました。*1

現在も、バス停留所に有楽町の名前が残っています。

現在は、有楽町ビジネス旅館街になっています。

駅前の新有楽通り。この通りを南へ進むと有楽町ビジネス旅館街です。