足立区千住3丁目千住本氷川神社。

狛犬

吽像の方には、男根とこう丸と思われる盛り上がり見られます。

阿像の方に同様の隆起はありまあせん。

足立区千住3丁目千住本氷川神社。

狛犬

吽像の方には、男根とこう丸と思われる盛り上がり見られます。

阿像の方に同様の隆起はありまあせん。

京成電鉄市川真間駅。

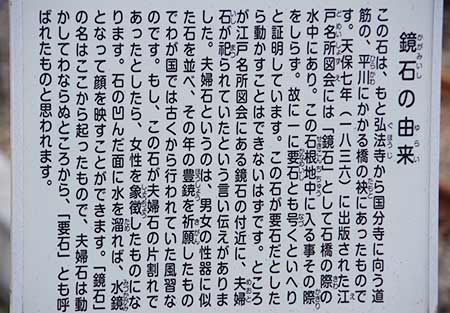

の線路沿いに、鏡石(夫婦石)があります。

案内板の説明によると、わが国では古くから、男女の性器に似た石を並べ、その年の豊穣を祈祷する風習があり、この石は、その男女の性器に似た石、つまり夫婦石の片割れの女性器の方ではないか、ということです。

中央部分が窪んでいます。

沖湛甫南岸にある金刀比羅宮。かつての栄華をしのばせる神社です。*1

右側の像。

小さいですが、男根が刻まれていますので、雄ということでしょうか。

反対側の像には、シンポルらしきものはありません。

相浦橋近くにある飯盛神社。鳥居の脇には、狛犬が置かれています。

向かって右側の口を開けた阿(あ)像の狛犬。股間に男根と思われる突起が描かれています。

男根を持つ狛犬は、福岡県行橋市でも見かけたことがあります。※1

はっきりと確認できます。

一方、向かって左側の吽(うん)像(口を閉じている方)の股間には何もありません。

今回は、動橋(いぶりばし、石川県加賀市)の町並みと風俗を散歩します。

JR北陸本線の動橋駅は、かつては片山津温泉と山中温泉を結ぶ交通の要所でした。動橋駅の南側を横断する国道8号線は交通量が多い国道として有名です。

国道8号線に面して、かつて、北陸秘宝館がありましたが、現在はパチンコ店になっています。

そのパチンコ店も、国道8号線の拡幅工事のため、現在は閉店しています。

敷地の東側には、「ビデオプラザ北陸」がありました。

鯵ヶ沢町の白八幡宮。

境内には、さまざまな石碑があります。

「比羅夫石」と称され、阿部比羅夫が腰を掛けて休んだとされます。*1

直径50cmほどのいびつな円型の中央にくぼみがあり、ちょうど女陰のように見えます。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.40「青森県における生殖器崇拝資料」

今回は、大釈迦(だいしゃか、青森県五所川原市)の町並みと風俗を散歩します。

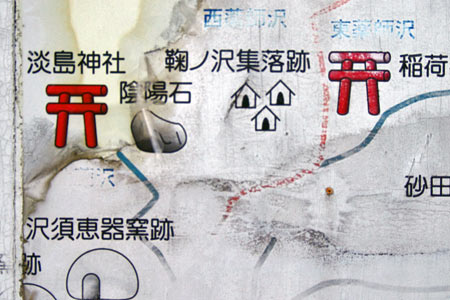

大釈迦 は、五所川原市の東部に位置します。国道101号線の狼野長根バス停から西へ約1Km。前田野目の集落にある「梵珠山案内図」に淡島神社と陰陽石の記載があります。

陰陽石がある場所(淡島神社)は、前田野目の須恵器窯跡群から鞠ノ沢沿いに林道を奥深く入った地点(地蔵沢)です。*1

林道を約1時間歩くと、淡島神社に到着です。

5m以上あろうかと思われる長大な石体。青色の布がかけられています。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.39「青森県における生殖器崇拝資料」

俵谷山温泉は、昭和な雰囲気が漂う温泉街です。旅館やお土産店が建ち並びます。

お土産店では、俵谷山温泉の名物「猿まんじゅう」や民芸品が売られています。

その中でも陳列棚を埋め尽くしているのは、麻羅観音の売店で売られていたものと同じ男根のオブジェ。

会陰のオブジェもあります。

麻羅観音のすぐ近くに「子安観音、この下に有ります。」の看板。

階段を降りると、美しい渓谷の脇に祠が見えます。

子安観音。

石の男根が奉納されています。

地元に残る「麻羅観音由来記」によると、天文12年、この地の豪族大内義隆が、逆臣陶晴堅の手勢に追われて九州へ落ちのびようとしたが、果たさず、大寧寺で没しました。その義隆の一子を家臣安田某が、女装させ、俵山でしばらく逃避生活を送っていましたが、これが敵の知るところとなって、安田某は、幼主の首をハネて自刃しました。敵の追手は、幼主の首と彼が男であった証拠として、”一物”を切り取って持ち帰りました。村人は、幼主をしのんで、そこにホコラを建て、俵山温泉が不妊症にも特効があることから、麻羅観音と結びつけてリンガ(男根)を奉納するようになったと伝えられています。*1

ホコラの周囲には、大型の男根が乱立します。

睾丸も表現されています。

麻羅観音近くには売店もあり、男根が販売されています。

【参考文献】

*1 伊能孝:日本列島禁断の旅(桃源社,1967)P.162-P.165

今回は、俵山温泉(山口県長門市)の町並みと風俗を散歩します。

俵山温泉にある麻羅観音は、温泉町から歩いて10分くらいの道路沿いにあります。

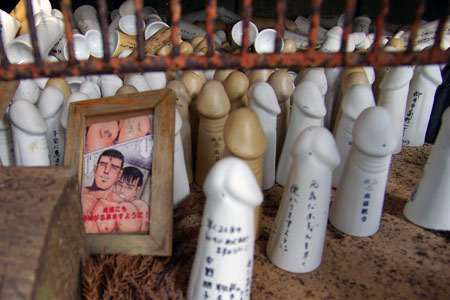

こんもりとした森の中に小さなホコラが建っていて、大小数百のリンガ(男根)が奉納されていて、異彩を放っています。*1

ホコラの内部には、大きな木製の男根。

数百本ものリンガ(男根)がうず高く積まれています。*1

【参考文献】

*1 伊能孝:日本列島禁断の旅(桃源社,1967)P.162-P.165

湯本劇場の奥に、「山口秘宝の館」がありました。2009年頃までは、閉館した建物が残っていたようです。「驚異!!性の神々と神秘なる世界」と謳った秘宝館のなかには、”秘宝宮”が建立され、男根と女陰が合体した立体物が祀られていました。展示物の中には、一体500万円余をかけて精巧に作られた蝋人形などもありました。*1

建物は、お城のような立派な建物でした。*1

敷地の塀にその面影が残されています。

秘宝館の床の痕跡と思われるタイル。

秘宝館があった敷地は、現在は駐車場となっています。

【参考文献】

*1 井竜次:I love秘宝館(八画,2009)P.92-P.95

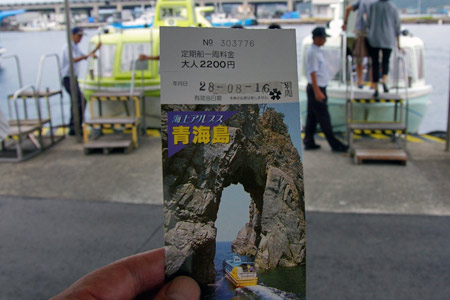

仙崎の半島の先に続く青海島の北岸は日本海の荒波を受けた浸食地形となっていて、その奇岩の並び立つ様子は「海上アルプス」とも称されています。その「海上アルプス」を観光船で巡ることができます。

夫婦岩。

男性観音。

「女性観音」というのもあるそうですが、船内のアナウンスが聞き取りにくく、どこが女性観音なのかよく解りませんでした。

340号線から山道に入り、案内に従って奥へ進むと、金勢精神社の境内に到着します。

金勢精神社。

大きな石のコンセイサマ

ご神体のコンセイサマ。高さは、1.5m程あります。

遠野駅から340号線を北東へ7Kmほど行くと、「山崎のコンセイサマ」の入口を示す看板に行きつきます。

しばらく行くと、山崎のコンセイサマの案内板があります。

道の両脇には、陰陽石が置かれています。

山崎金勢茶屋にあった切株。

遠野には、性神を多く見かけます。その一つ、「程洞のコンセイサマ」は、遠野市街の南側の丘陵にあります。

急峻な山腹を延々と昇るとようやく鳥居が見えてきます。さらにこの鳥居をくぐって石段を登った上に、コンセイサマが安置されています。*1

コンセイサマが安置されている祠。

遠野物語の第16話に、「コンセサマを祭れる家も少なからず。(中略)石又は木にて男の物を作りて捧ぐる也。今は追々とその事少なくなれり。」と書かれています。*1

手前に、並べられている男根。

【参考文献】

*1 原左門:遠野のいまと昔(有志舎,2015)P.101-P.102

夫婦岩の脇の階段を登って彌榮神社の鳥居をくぐると、小さな広場に出ます。

子宝明神と書かれた祠の中に、男根が見えます。

木製の会陰。

祠の後側に残る朽ち果てた木製の男根。

彌榮神社がある場所に、町のシンボルとも言える夫婦岩があります。

巨大な男石。亀頭部分に鉢巻がまかれています。

女岩。

階段を登って上から見ます。男岩と女岩は、お互い寄り添うように仲良く並んでいます。

松屋総本店は、川崎大師仲見世「とんとこ飴きり」でお馴染みの老舗です。軽快な飴きりの音が聞こえてきます。

かなまらキャンディ。

「松屋の飴総本舗」の子宝飴。男性器と女性器の飴が1本づつ入ったセットです。

縁起物ですので、1セット購入しました。

かなまら祭の名物。エリザベス神輿。

かなまら祭のメイン行事である面掛行列(男性器の神輿が町内を練り歩く行事)は、12:00頃から始まります。

エリザベス神輿については、前々回(2104年)、地元の警察から「もう少し何とかならないのか。」との注文がつき、前回(2015年4月5日)は、白いレースで神輿を飾る工夫を凝らし、少しは隠れるようにしました。*1

しかし、今年は大きな変化がありました。女装をした人たちが神輿を担ぐ行為*2 が無くなり、台車の載せて運ぶだけになりました。

また、前回、男根を隠した白いレースは、「レースが雨に濡れてかえっていやらしく見えた」*1 ことからでしょうか、白い布に変更されています。

大師公園に到着したピンクの男根は、全体を白い布で隠されたままです。多くの人が周りを取り囲んでいましたが、2度と姿を見せることはありませんでした。

*1 園田寿,臺宏士:エロスと「わいせつ」のあいだ(朝日新聞出版,2016)P.151-P.157

【参考記事】

*2 風俗散歩(川崎大師):ピンクの男根(2007.4)

境内には、男性器や女性器をかたどったグッズが売られています。

例年は、境内の中央に男性器をかたどった木製のモニュメントが置かれ、これに馬乗りになり記念撮影をする若い女性とその様子を撮影しようとする大勢の人だかりができます。*1*2

しかし、2015年は、その場の雰囲気に悪乗りして上半身を脱ぐ女性やふんどし姿の大学生が現れるなどのトラブルがあり、このため、2016年は、このモニュメントは設置しないことになりました。*3

「かなまら祭Tシャツ」を販売する女性販売員。

「まらキャンドル」。

ポスターもあります。

【参考文献】

*3 園田寿,臺宏士:エロスと「わいせつ」のあいだ(朝日新聞出版,2016)P.151-P.157

今回は、川崎大師( 神奈川県川崎市川崎区)の町並みと風俗を散歩します。4月の第一日曜日は、「かなまら祭」の日です。多くの人で賑わっています。

訪れる人が多いため、入場規制が行われています。

入場を待つ行列は、隣の宮川医院を回り込み、さらに続いています。

列の最後尾は、金山神社を1周回ったところまで伸びています。

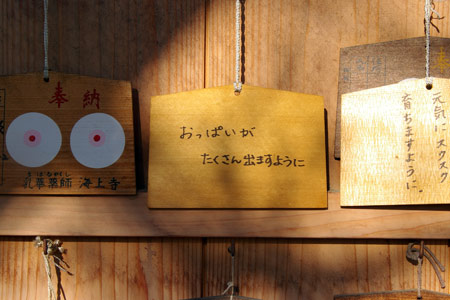

名古屋市の瑞穂区直来町にある海上寺。

海上寺は、乳花(ちばな)薬師とも呼ばれ、お堂の前にかかっている絵馬は、平面的なオッパイが描かれています。*1

立体的なオッパイもあります。

おっぱいがたくさん出ますように。

【参考文献】

*1 永谷正樹:大名古屋大観光(イースト・プレス,2005)P.122

森吉山野生鳥獣センターから、ブナの原生林をしばらく歩き、桃洞渓谷へ入りします。美しいナメ滝が連続します。

桃洞渓谷のシンボル「桃洞の滝」。別名を「女滝」といいます。その別名が示す通り、女性器の形に似た神秘的な美しい滝です。

一見すれば男子の本懐。*1

5月の桃洞の滝。*2

この時期は水量が多く”桃”はボウボウの状態で輪郭がはっきりしません。”桃”鑑賞は水量が少ない時期がお勧めです。

【参考文献】

*1 吉川栄一:岳人(1997.08)P.56-P.59 私を夢心地にしてくれる沢旅三選 白神山地・赤石川/南焼石連峰・小出川/森吉山・桃洞沢.

*2 森吉山野生鳥獣センター:森吉の自然 紹介ビデオ「ブナの森の楽しい仲間たち」より

松月旅館の脇。

祠の隣に、碑が立っています。

明治10年に立てられたもので、金勢大明神と書かれています。*1

桐萩に女郎屋ができた頃に立てられたものです。*1

【参考文献】

*1 三戸町史編集委員会:三戸町史 中巻(三戸町,1997)P.384-P.385

男根の神輿の後に、各町内会の山車が続きます。先頭は「二戸駅前中央町内会」です。

山車の背面には、「がんばろう岩手 金勢様」と書かれ、鳥居、二戸の地酒「南部美人」の酒樽、そして、木製の男根が配置されています。

続く、「前田町内会」の山車の背面には、4本の木製男根。

最後の「六区町内会」。浦島太郎をモチーフにした背面の飾りつけには、男根が配置されています。

枋ノ木神社「金勢祭」の行列は、全酪工場前から出発します。

行列の先頭を行くのは、木製男根の神輿です。

亀頭部分。

約1時間で二戸駅に到着です。

今回は、二戸(岩手県二戸市)の町並みと風俗を散歩します。

9月第3土・日曜日は、”やっちゃえ”枋ノ木(こぶのき)神社「金勢祭」です。

「金勢大明神」は、玉山村巻掘(まきぼり)に鎮座している金勢神社から御分神を持ち帰り、奉斉したと伝えられるもので、子宝の神様として広く信仰を集めています。(案内板より)

枋ノ木神社の御神体。金色に輝く男根です。

祠の近くにある男根。

中山道を北上し、大岩不動の前過ぎて少し行った右側の斜面に眞清神社があります。現在は詣でる人も少なくなり忘れられた存在ですが、明治から昭和にかけ社前はには人の絶え間がなく、その大半は花街の姐さんたちでした。拝殿に向かい合って、あずまや風の舞殿がありますが、当時は竜や大黒さまや花魁などの華やかな飾り物に包まれ、艶めかしい歌弦のひびきや酒盛りなどが行われました。*1

拝殿の脇に、夫婦岩があります。

案内板によりと、下諏訪遊廓の真寿美楼の中庭あったものが、こちらに移されたそうです。

寄進者には、女性の名前がずらりと並んでいます。

【参考文献】

*1 両角俊一,増沢光男:下諏訪歴史散歩(下諏訪歴史散歩刊行会,1984)P.110

長野駅前の繁華街にあるスパゲッティの店。

店の窓は、店主の趣味でしょうか、置き物のコーナーになっています。

木製の男根。

外国製の置き物でしょうか。

嬉野市塩田町大字大草野長谷。嬉野温泉からは、約4km北側の場所です。

数年前まで、この場所に、嬉野武雄観光秘宝館がありました。

現在は太陽光発電の施設になっています。

嬉野武雄観光秘宝館は、最新のエレクトロニクス技術の粋を集めた大セックスワンダーランドとして開館し、営業中の秘宝館の中では、展示数、内容、スケール、全てにおいてNo.1でした。*1

オープン当初から約10年間は、入館者数は順調に推移しましたが、1990年に高速道路・長崎自動車道の大村ICー武雄北方IC間が開通すると入館者数が次第に減っていきました。*2

P.34

現在、営業中の秘宝館の中では、展示数、内容、スケール、全てにおいて…

P.112

オープン当初から約10年間は、入館者数は順調に推移した。しかし、199…

JR行橋駅から平成筑豊鉄道田川線で3つ目の駅の豊津で下車。そこから徒歩10分の行橋市天生田(あもうだ)に、清地(すがち)神社があります。

参道、一ノ鳥居の前に一対の狛犬が奉納されています。前肢を曲げて玉の上にのせているという容姿のもので、高さは1メートルぐらいです。

向かって左側の吽(うん)像(口を閉じている方)の股間には、20センチ程の男根が刻まれています。*1

向かって右側の阿(あ)像(口を開いている方)。

阿(あ)像の股間には、長さ4センチの陰物が刻まれています。*1

【参考文献】

*1 阿部通良:九州性崇拝資料(私家版,1963)P.241-P.242

大沢温泉にある金精神社。

ここには、男根が2体祭られています。

金勢神社の御神体。重さ150kg、長さ1.4mのケヤキの金勢様と呼ばれる男根です。

こちらには、石でできた男根が祭られています。

福島市民家園の展示コーナー。民家のくらしをメインテーマにした展示が行われています。

高さ50cmはありそうな、大型の木製の男根。

男根についての説明書きはありません。

数本の男根が陳列されています。

かつての堀の内集落の中心地に蚕影山神社があります。

「相模の三マラ」として有名な男根石(別の場所から移されたもの)が頑丈な金属製の檻に守られて鎮座しています。

とても巨大(高さ1m近く)な男根です。

道祖神を説明する石碑があり、この男根石が、県道「田名バイパス」建設に伴い、この地に移設されたことなどが説明されています。石碑の台座は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31

県道48号線の半在家バス停近くに、半在家山王神社があります。

本殿の脇に数多くの石棒が並んでいます。

高さ40cmほどの男根石。

隣は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31

田名地区にある田名八幡宮の裏手にある祠の脇に、じんじい石、ばんばあ石、めかけ石、なるものが鎮座しています。

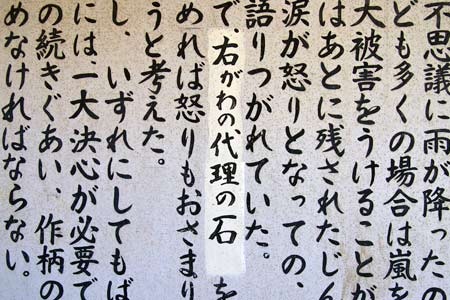

昔から、日照り続きとなって水不足となった時、ばんばあ石を相模川に沈めると、不思議と雨が降りました。しかし、ばんばあ石を沈めた後、ひとり残されたじんじい石が寂しがり、泣いた涙で大洪水がおこり、大被害を受ることになりました。そこで、ばんばあ石を沈めた時もじんじい石が寂しがらないように、「めかけ石」を置いたそうです。

現在、めかけ石には、「代理石」と書かれています。

説明板の説明文も「代理の石」という表現が使われています。この記述の部分だけが修正された痕跡があります。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.32

五戸町小堂にある延命寺。

境内の一角に「公先堂(コーセン堂)」があり、ここに、石製・木製の男根が奉納されています。

縄文時代の石棒と思われる長さ1m弱の石製男根。

こちらには、複数の男根が奉納されています。

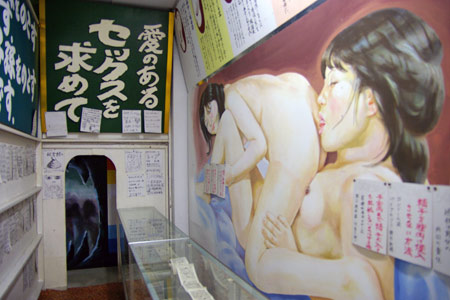

謎のパラダイスの入口を入ると、いきなり強烈な展示があります。写真撮影OKとのことです。

おびたただしい数の展示物。

展示場の奥まった場所にある神社。会陰をかたどった石が展示されています。

テレビの取材で有名になった経緯が説明されています。

謎のバラダイスは、淡路島の観光名所水仙郷の一角にある秘宝館です。*1*2

道路から急な坂道を下ったところのくぼ地が、秘宝館の敷地です。

チンチン音頭発祥の地。*3

テレビで有名になった経緯が書かれています。

入口には、「おしべとめしべのことをまなぶところ」と書かれています。

【参考文献】

*1 酒井竜次:I love秘宝館(八画,2009)P.186-P187

*2 都築響一:珍日本紀行西日本編(筑摩書房,2000)P.816-P.819

*3 宝島社:VOW王国ニッポンお笑い世界遺産(宝島社,2004)P.48-P.49

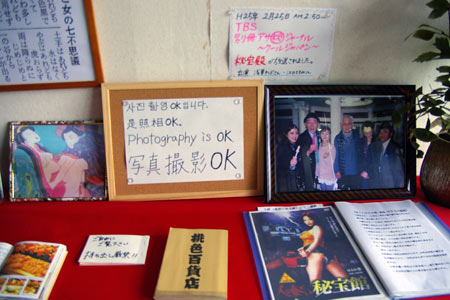

鬼怒川秘宝殿は、純和風の秘宝館です。TBSのテレビ番組「別冊アサ秘ジャーナル」で紹介されました。館内は、撮影OKです。

入口正面の展示品の「鬼怒川お竜」。藤純子演じるお竜を参考にして制作されたものと思われます。*1

「坂東武者出征前夜」。戦におもむく前夜。坂東武者夫婦が別れを惜しむ姿を具現化したものです。*1

豊臣秀吉の5P。*1

【参考文献】

*1 酒井竜次:I love秘宝館(八画,2009)P.72-P.81

東武鉄道鬼怒川温泉駅から3駅の龍王峡駅から徒歩3分のところに、鬼怒川秘宝館がありあります。

秘宝館には、大人の売店とゲームコーナーが併設されています。

大人の売店とゲームコーナーは無料です。

大人のUFOキャッチャー。

「鬼怒川モンロー」。

不忍池の中の島の北側に、小さい聖天島があります。*1

ここに「ひげ地蔵」と呼ばれる地蔵があります。「ひげ地蔵」は、島に西側に西面して建っていて、前から見ると杖を持ち、マントを羽織っています。12

この土地がもと藤堂家のもので、この像とほぼ同形の役行者像が、染井にある藤堂家の所有地(現在は赤塚山慶学院乗蓮寺)にあったことから、この像は、山岳宗教の修験道の役行者(えんのぎょうじゃ)とみることができます。*1

聖天島の東側には橋が架かっていますが、中に入ることはできません。

ここから、「ひげ地蔵」の背面を見ることができます。「ひげ地蔵」は、後ろから見るとそのマントは亀頭になり、どう見ても男根そのものです。

日本人はもともと性におおらかなで、その国民性を表している石像としては、道祖神が有名ですが、その道祖神のエロスと生殖の象徴性が地蔵へと転写されたものと考えられます。*2

【参考文献】

*1 原浩三:性神探訪(八重岳書房,1970)P.82-P.84

*2 ウィリアム・R.ラフルーア:水子(青木書店,2006)P.160-P.164

トルコ風呂論争の舞台となった常万児童公園(この写真の奥)に隣接して、皇大神社があります。

神社の境内の東側の奥まった一画に、道祖神社があります。

鳥居のすぐ後方に、石でできた男根が2つ。

血管が浮き出ていてリアルです。

豊年祭は、男根の持つ爆発的なエネルギーを豊穣、豊作に結びつけた珍しい祭りです。男達が男根をかたどった神輿を担いで町を練り歩きます。神輿の行列の先頭を行くのが、このリアルな幟です。

巫女さんが男根を触らせてくれます。

男根の神輿。全体の形状が反っていて、リアル感があります。

亀頭のカリの部分の造形が見事です。

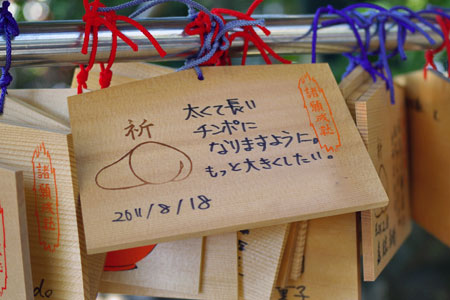

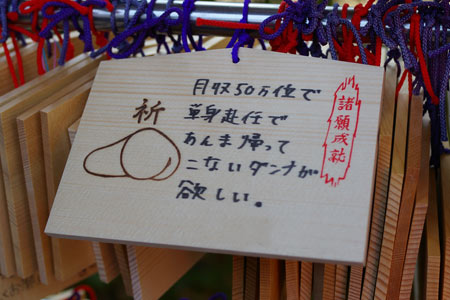

田縣神社の絵馬。安産や子宝祈願が最も多いようですが、願い事はさまざまです。

絵馬には、神輿の絵が描かれています。

巨根祈願。

中には、このような変わった願い事も。

豊年祭で付き物なのが、土産物屋です。中でも「さずかり飴」は人気商品です。

大小さまざまな「さずかり飴」が売られています。

「ばな珍」は、玉も付いた特別仕様です。

小牧駅前で売られていた「Hチョコレート」。

今回は、小牧(愛知県小牧市)の町並みと風俗を散歩します。

田縣神社は、古来より、恋愛、子宝、安産、縁結び、夫婦円満、商売繁昌、の神様として、全国また世界各国の人々から注目されている神社です。

田縣神社を特色づけているのは、男根崇拝です。

男根の形をした自然石も境内のあちこちに置かれています。

奥の院のさらに奥に、珍宝窟があります。「玉さすり賽銭いれて珍となる」と書いてあり、お金を入れるといい音が響きます。

【参考URL】

*1 粟田孝浩:田縣神社 公式ホームページサイト「ようこそ田縣神社へ」

花園神社の境内の中にある威徳稲荷神社。赤い鳥居が連続します。

額の後ろに木彫りの男根模型が飾られています。

祈願する女性が男根をなでやすいように、乗るための台が置かれています。*1

後ろ側には石でできた男根があります。2つの睾丸もリアルに表現されています。男根は修理した形跡があって、痛々しく感じます。

風俗ライターの松沢呉一によると、昔はこれが何本もあったが、酔っぱらいが折ってしまったそうです。*2

【参考文献】

*1 町田忍:東京ディープ散歩(アスペクト,2008)P.50

*2 松沢呉一:風俗見聞録(ポット出版,2003)P.126

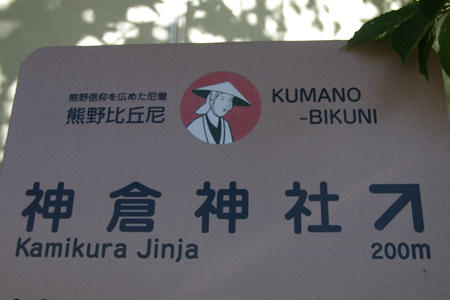

今回は、新宮(和歌山県新宮市)の町並みと風俗を散歩します。

新宮には、熊野三山の一つである熊野速玉大社がありますが、神倉神社は、その摂社(速玉大社の管理下にある小さな神社)です。神倉神社への案内板に「熊野比丘尼」と書かれています。

比丘尼(びくに)とは、尼さんのことですが、この熊野比丘尼が布教や信者獲得を行い、熊野詣でを勧めました。*1

熊野比丘尼は、熊野三山から免許状を与えられる代わりに、布教で得た売上金を熊野三山に上納しました。*2

しかし、江戸時代元禄期以降になると、困窮のため熊野の統制から離脱し、売色行為を行う「売女比丘尼」も現れました。*3

神倉神社の入口の鳥居。自然石を積み重ねたかなり急勾配の参道が続いています。

石段を登りきるとご神体のゴトビキ岩があります。

ゴトビキ岩は性器崇拝の観点から勃起した男根と解釈されています。*4*5

ゴトビキ岩から見た新宮市街。

【参考文献】

*1 光田憲雄:江戸の大道芸人(つくばね舎,2009)P.101

*2 根井浄,山本殖生:熊野比丘尼を絵解く(法藏館,2007)P.460-P.463

*3 曽根ひろみ:娼婦と近世社会(吉川弘文館,2003)P.77-P.83

*4 町田宗鳳:エロスの国・熊野(法蔵館,1996)P.107-P.110

*5 洋泉社編集部:いちどは行ってみたい日本の聖地(洋泉社,2010)P.78-P.79

北新町から須賀川沿いを歩いていくと、凹凸神堂があります。

凹凸神堂は、世界最高の性文化財資料館です。*1

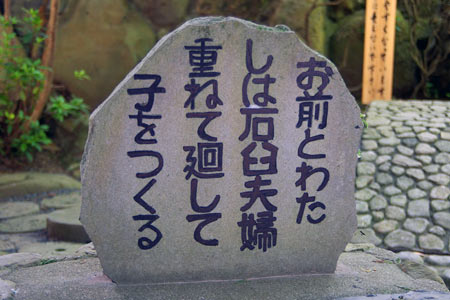

お前とわたしは石臼夫婦。重ねて廻して子をつくる。

石臼を散りばめた庭園があります。

中央の大きな石臼の上には、男性のシンボルが...。

【参考URL】

*1 多賀神社、凹凸神堂ホームページ

瀬上駅近くに青柳神社があります。

森林の中に大きな社があります。

境内の社の裏手に、多くの石祠がありますが、そこに性崇拝の跡が見られます。やはり、遊廓町としての名残と思われます。*1

女神(女陰)。

【参考文献】

*1 小林金次郎:ふくしま散歩 福島郷土文化風物誌 県北編 改訂版(西沢書店,1977)P.184

エリザベス会館の人たちは、かなまら祭りでは人気者です。撮影をせがまれ、それに応じています。

女装している人たちは、何の違和感もなく、かなまら祭に溶け込んでいます。

神輿が戻ってくると、地べた祭りが始まります。エリザベス会館の人たちが中心となって、地べたに座って酒盛りをするという企画です。

地べた祭は、この光景は奇妙なタイムスリップのような感覚を覚えます。かなまら祭の起源は、川崎の娼婦たちが神社の男根を持ち出し、境内で宴会を開いたのがはじまりとされます。祭りの主役が娼婦から女装愛好家に代わり、今、ここで繰り返されているわけです。*1

【参考文献】

*1 杉岡幸徳:日本トンデモ祭(美術出版社,2005)P.28-P.29

今回は、川崎大師の町並みと風俗を散歩します。

毎年、4月の第1週の日曜日にかなまら祭が行なわれます。

まずは、紀伊國屋神輿。かなり大型です。

続いてエリザベス神輿。こちらはずいぶんと小振りです。担ぎ手はエリザベス会館*1 の皆さんたちです。

最後にかなまら神輿。神輿を左右に大きく揺さぶるパフォーマンスは見ごたえがあります。

神栖から潮来有料道路で潮来方面へ向かい、鰐川を渡ってすぐのところに石材店の展示場があります。

仏様の手と思われる石のオブジェなど、さまざまな石材の見本が展示されています。

その中で、ひときは目をひくのが、こちらのちんこ石です。亀頭の部分の皺がリアルに再現されています。

ペニスの反り具合もGOODです。残念ながら、まんこ石はありませんでした。

広沢池から自転車で5分ほど鳴滝方面へ向かったところに珍石があります。写真に写っているレンタサイルクルの自転車が置いてある道路沿いから10mほど林の中に入ったところです。

「不許葷辛酒肉入山門」と書かれた石碑があります。この石碑は、銀閣寺の南に法然院などで見かける石碑と同じです。「不許葷辛酒肉入山門」(くんしんしゅにく、山門に入るを許さず)とは、「ニラやニンニクといった臭く辛い野菜や肉などなまぐさものを食べたもの、酒を飲んだものは、山門に入るのを禁止する」という意味だそうです。

しかし、ここは、お寺ではなさそうです。地図を見ると、造園家のお宅があるあたりです。

林の中には、女性器と男性器の形の奇妙な石がたくさん並んでいます。