漁師町の建物*1 から新地町へ通じる道。

赤線跡を歩く*2 に掲載されている防火用の水桶が残っていました。

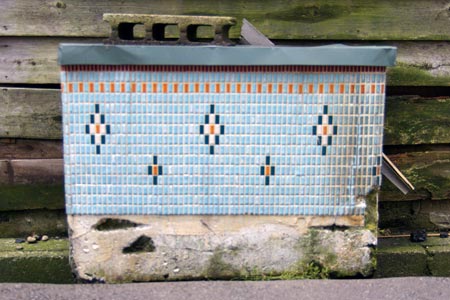

鮮やかな水色のタイル。

背面に2つの穴があいています。おそらく、かつて浴槽として使われていたものを防火用の水桶として使用しているのだと思います。*3

【参考記事】

*1 風俗散歩(鰺ヶ沢):漁師町の建物(2017.01)

*3 風俗散歩(富士吉田):タイルの浴槽(2006.8)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.60-P.61

上関の町並みを歩きます。

木製の消火器箱。

「火事と救急は119」の看板。

別のタイプの消火器箱。

古い町並みが残る多度津町本通の商店街。木製の塀の角の部分が消火器具収納箱になっています。

ペンキで目立つ文字で書かれています。

白地に赤色の文字。

水道の蛇口と植木鉢。

竹鼻町では、木製の消火器箱をあちこちで見かけます。

軒下に取り付けられた大型の木箱。

大型のホース収納庫。

竹鼻町東町のホース置き場。表面がガラス張りなので、中身のホースの様子がよく見えます。

鬼脇市街には、随所に消火栓が設置されています。

赤い、台形の木箱です。

防火槽。

給水バルブも同じ目印の台形の赤い木箱です。

呼子港の東側の「大網引通り」と名付けられた商店街には、古い町並みが残されています。

この町の消火器箱は、すべてこの形です。

鉢植えと煉瓦塀に挟まれた配置された消火器箱。

白菜が載せられた消火器箱。

日御崎漁港近くの路地。

100m程の長さの路地に木製消火器箱が密集しています。

赤ペンキの剥げ具合が年代を物語っています。

宇龍でみかけた母屋に同化した消火期箱。

長等3丁目の北国橋近くの通り。

側面に「火の用心」と書かれた大型の消防器具庫があります。

箱の上部には、スピーカーのような装置。

古い民家の建物の前に設置されています。

砂利道、石垣、木製電柱などがそのまま残る社宅の風景。

木製消火器箱が社宅の風景に溶け込んでいます。

長屋の棟毎に、1~2か所づつ取り付けられています。

ペンキ塗りたての消火器箱。「消火器」の白い文字が書かれる前の段階です。

倉吉の旧市街。湊町のあたり。

消火器箱が2つ。郵便受け、電気メータ..いろいろなものが貼りついています。

その中でも黄色の消火器箱が目につきます。

黄色の消火器箱はめずらしいと思います。

旧伊勢街道沿いの川井町。

古い町並みが残っています。

民家の前にある木製消火器箱。古い町並みに溶け込んでいます。

木箱の前面に「消火器」と書かれた木札が取り付けられています。

土庄町本町の西光寺から南西にむけて、迷路のような曲がりくねった路地が続いています。

この界隈は、「迷路のまち」として紹介されています。*1

木製消化器箱のある民家。

大ぶりの箱は迫力があります。

消火栓もレトロです。

【参考URL】

*1 小豆島迷路のまち実行委員会:迷路のまちホームページ

JR五反田駅西口から100mぐらいのところの路地。古い店舗が軒を連ねています。

路地からは、JR山の手線が見えます。

レストランの建物の脇に消火器箱があります。

都内では、めずらしい木製の箱です。

宇都宮城址近くの本丸町。静かな住宅街です。

宇都宮の赤線は、中河原(現在の中央五丁目)と「新地」の2ヶ所にありました。*1

木造2階建ての民家。

「赤線跡を歩く(ちくま文庫版)」*2 に写真が掲載されている街頭消火器のある家です。

木村聡さんは、中河原のバーのママさんから聞いた情報をもとに、「新地」はこのあたりにあったとしています。*2

「街頭消火器」の名にふさわしい、大型の箱です。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性・街ガイド(季節風書店,1955)P.103

*2 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.175

阪急十三駅の西側にの通称しょんべん横丁。十三のディープスポットです。大衆居酒屋「十三屋」は昼間から賑わっています。

少し奥へ進むと、「アナバ」(吾菜場と書きます。)。圧倒的なカオス感。

反対方向から。

阪急線の壁(写真左側)と飲み屋街の間の狭い路地。

三崎港近くの通り矢と呼ばれる場所に来ました。船の修理所などがある場所です。

古いアパートの窓に取り付けられている木製消化器箱。

この町には、消火器箱がたくさんあります。

大きく赤い箱は目立ちます。

二本松の隣の江戸町。古い町並みが残っています。

建物の壁に、白い箱が設置されています。

箱の側面に、「火の用心」と書かれています。

正面には、「消火器具」と書かれています。蓋の開閉部分に、「江戸町」の文字がかかっている粋なデザインです。

中には、消化用のホースが収納されています。

今回は、尼崎(兵庫県)の町並みと風俗を散歩します。

かんなみ新地の路地に入ってみます。生活感漂う路地です。この路地の奥まった所にその箱はあります。

路地に入ったところに、木製消火器箱があります。やはり木製は温かみがあります。

かんなみ新地は、かつて「パーク飲食店」と呼ばれていたようです。

消火器箱のある場所から、正面入口に抜ける通路を見たところ。