川西町の旧遊廓街は、現在はスナック街になっています。

こじんまりとしたスナックの建物が建ち並んでいます。

和風の木造家屋の一部がスナックに改築されています。

上の写真のスナックの建物の上部。ここに看板があったようですが、今は蛍光灯がむき出しの状態になっています。

川西町の旧遊廓街は、現在はスナック街になっています。

こじんまりとしたスナックの建物が建ち並んでいます。

和風の木造家屋の一部がスナックに改築されています。

上の写真のスナックの建物の上部。ここに看板があったようですが、今は蛍光灯がむき出しの状態になっています。

今回は、倉敷(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

倉敷駅前から南側に延びる商店街のアーケードがつきるあたり。

川西町には、かつて遊廓があって、この川西橋が遊廓の入口でした。*1

川西町の集会所の建物が水路をまたぐように建っています。

この水路の南側(写真右側)が遊廓があったエリアです。*1

【参考文献】

*1 福田忍:おかやま街歩きノオト第6号(福田忍,2009)P.14-P.17

羽黒神社の石段脇に昭和2年に建てられた銭湯の「みなと湯」があります。かなり目立つレンガ色の洋風の建物です。

入口には賑やかな雰囲気の暖簾。

中に入って、まず目につくのが、脱衣棚の扉に大きな白い文字で書かれた旧漢字の番号です。

浴室のペンキ絵と看板は創業当時の雰囲気そのままです。

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.124

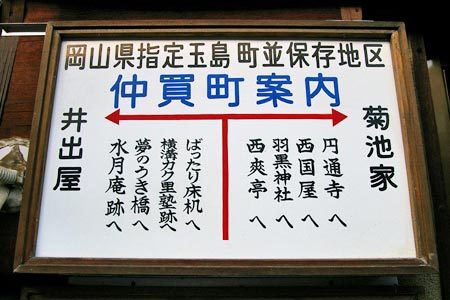

仲買町から西町の方へ歩きます。この付近は町並み保存地区に指定されていて、歴史的な遺蹟については、看板が立てられています。

川でもないのになにやら橋らしきものがあります。石に刻まれた文字は「夢の浮橋」と読み、ここから先には遊廓がありました。*1*2

江戸の末期の回船問屋の名前が彫られています。*2

遊廓が途切れたところにも橋があって、その橋は「地獄橋」と呼ばれています。*1

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.136

*2 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.62

天満町の通りを南へ進むと、木造三階建ての建物が見えてきます。

「中村」という遊廓跡と思われる三階建ての建物。(「歴史散歩玉島町並み保存地区」*1 によると、「天満宮(写真右側)の右側に行くと...三階建ての建物」と説明されていますが、たぶんこの建物だと思います。)

建物の壁面に、鬼瓦だけが取り付けられて保存されています。

二・三階部分には、遊廓時代の面影が感じられます。

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.78

玉島市街の南側に位置する天満町の町並みは、曲がりくねった道路が続いて、とてもミステリアスです。*1

道が回っているので、何が出てくるかわからない感じです。

旅館か料亭として使われていたのでしょうか。

天満町公会堂の建物。「堂會公」と書かれています。

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.77-P.78

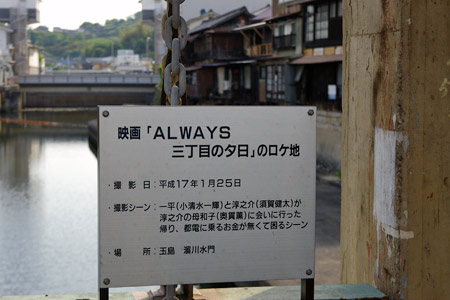

昭和30年代を題材にしたノスタルジックな映画「ALWAYS三丁目の夕日」の撮影が行われたその事実がしめすとおり、玉島はどこか懐かしい風景、心地よい生活感が漂っています。港水門がある場所からすぐ目につくのが通町商店街の入口です。左側にはパチンコ屋さんだった看板「パチンコ」「思ひで」があります。*1

古い商店の建物が並んでいます。

中華食堂だった建物。

理容室、仏具店。

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.130

今回は、玉島(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

水郷の町玉島には、かつて大小多数の水門がありました。これらの水門は、時代の推移とともに技術革新などで次第に統廃合されてきました。

昭和23年に造られた「港水門」も、今は使命を終え使われていません。*1

反対側から見た港水門。

映画「ALWAYS三丁目の夕日」の夜のシーンはここで撮影されました。*1

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二, 2007) P.35-P.36

吉備津駅背後の山の斜面に共同墓地があります。

その西側の一画に、多数の無縁墓が整理されています。この中には、遊女の墓も含まれています。

墓地最上部段には、宮内の豪商と言われた真野家の墓があります。

共同墓地から見た宮内。

【参考文献】

*1 岡山市教育委員会文化課:岡山市の歴史みてあるき(岡山市教育委員会,1977)P.293

「吉備の中山」の山麓に、吉備津神社が鎮座しています。

巨大な本殿。室町時代に再建されました。

江戸時代の都会のシンボルは「遊廓」と「芝居」の2つですが、吉備津神社の門前町の宮内でもすでに江戸時代初期からさかんに芝居が行われていました。*1

ところが、天保年間、水野忠邦の「天保の改革」により、芝居など華美な遊興施設の廃止が断行されたため、名優たちは、生活にも困るようになりました。この窮地を救ったのが、宮内の大親分の岡田屋熊次郎で、熊次郎親分は、銭にものをいわせて、名優たちを宮内に迎え入れたことから、当時の名優のほとんどは宮内に集まりました。北随身門近くの玉垣には、寛政頃の名優たちの名前が刻まれています。*2

中村歌六、嵐冠十郎が寄進した玉垣。*2

【参考文献】

*1 藤井駿:おかやま風土記(日本文教出版,1956)P.141-P.146「江戸時代の遊里としての備中の宮内」

*2 荒木祐臣:備前池田藩秘史(日本文教出版,1976)P.46,P.48