今回は、静岡(静岡県静岡市)の町並みと風俗を散歩します。

静岡市街の駒形通りを入った静岡県地震防災センター南側に稲荷神社があります。

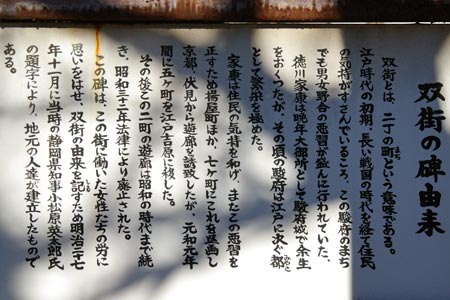

稲荷神社内に、「双街記念之碑」があります。双街とは、二丁の町という意味で、駿河の花街として知られた「二丁町遊廓」のことです。二丁町は、もともと七丁あったものが五丁江戸に移って)吉原になり、残ったのが二丁だから二丁町となったという言い伝えがあります。*1

題字は篆書体*2 で「静岡雙街(双街)紀念之碑」と書かれています。

当初は、表面に「つわもの共の夢の跡」と大書し、副題として「二丁町遊廓跡」と記す構想もあったようです。*1

二丁町遊廓の歴史は、天下の権を握った徳川家康が慶長十年(1605年)、将軍職を子秀忠に譲って、駿府に隠居した時代にさかのぼります。

駿府城拡張のため、多くの将士や役夫が駿府の町に集まり、城下の繁盛と共に女が原因の喧嘩口論が絶えなかったため、家康は遊女や歌舞伎女を一カ所に集めて営業させ取り締まった方が治安が保てるだろうと考えました。たまたま、家康の鷹匠を務めていた伊部勘右衛門が老齢のため辞職を願い出てきたので、家康や老後の仕事に安倍川の土地を与え遊廓をつくらせ、これを勘右衛門に支配させました。これが二丁町遊廓の始まりです。*1

【参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.130-P.142,P.257

【参考URL】

*2 フォントファクトリー 大和篆書体