笠岡の古城山の山麓。

工場の敷地の隣にホテルが建っています。

屋上には大きな広告看板。

モーテル形式の入口。

笠岡の古城山の山麓。

工場の敷地の隣にホテルが建っています。

屋上には大きな広告看板。

モーテル形式の入口。

旧病院の建物の脇の路地。

窓枠にタイルの装飾のある洋風の建物があります。

2階部分。

何かのマークでしょうか。

遊廓の中心部であったと思われる場所に病院跡の建物があります。*1

1階の入口に円柱の装飾があります。まるで赤線の建物のようです。

「消えた赤線放浪記」*1 の表紙に掲載されている丸い窓。

内部の様子は、病院そのものです。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)表紙

笠岡には、かつて遊廓がありました。*1

山陽本線の線路沿いの道から踏切を渡ったところに、現在もその名残と思われる建物が残っています。

逆方向から踏切のある方向(北側)を見たところ。

別の路地にも、古い建物が続いています。

鮮やかな装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)

今回は、笠岡(岡山県笠岡市)の町並みと風俗を散歩します。山陽本線の笠岡駅の南東方向にある伏越地区を目指します。

国道2号線沿いに「伏越地区」と書かれた看板があります。

伏越地区の北側を山陽本線の電車が走ります。

古城山公園へ登る道路の途中から見た伏越地区の全景。

函館山の山麓。姿見坂に銭湯の大黒湯があります。

函館市内で一番古い銭湯です。*1

入口付近。

脱衣場の床一面に畳が敷かれています。

*1 全国浴場新聞(2007.2.26)

函館と言えば函館山です。麓にあたる高田屋通りの坂道の向こう側に函館山を望むことができます。

函館山へ登る方法は、①ロープウェイ、②自動車(冬季は道路が通行止め)、③徒歩の3つの方法があります。今回は、徒歩(登山道があります。)で山頂を目指します。

7合目付近。

函館山からの夜景は世界一とも言われているそうですが、昼間の景色もすばらしいです。

宝来町のあさり坂に「あさり」という屋号の料理屋があります。

お店の人の話によると100年以上続く店だそうです。現在は、1階が肉屋2階がすきやき屋になっています。

玄関をくぐると目の前に階段が見えます。この階段は、最初の4段までが丸みをおびた形になっています。

都市研究者の岡本哲志さんは、「この階段は、通常の世界のものと違い、京都伏見の遊廓建築の階段に酷似している。」としています。*1

2階には、大部屋、中部屋が配置され、そのさらに奥に行くと小部屋となります。窓の造りも小さくなって急に暗くなります。複雑な廊下の先には2人用の小部屋が5つもあります。

岡本哲志さんは、「この2人部屋は料亭によくある形式で、男女が来店した際に通されるもので、遊廓建築の奥に行くほどプライベート性を高くする空間の仕組みが読み取れる。」*1 と興味深い分析をしています。

1人で来店した私は、この2人部屋に通され、プライベートな空間を満喫することができましが、寂しくもありました。

一番安い「梅◆和牛ロース(1人前¥2,310.-)」を注文。ご飯はお代わり無料ですので、3杯も頂いてしまいました。多額の出費でしたが、十分満足(満腹)でした。

【参考文献】

*1 岡本哲志,日本の港町研究会:港町の近代(学芸出版社,2008)p.193

函館市電に乗って、宝来町駅で下車します。明治6年、蓬莱町、豊川町、台町に貸座敷の営業許可がおりました。3つの中で、蓬莱遊廓は圧倒的に規模が大きい遊廓でした。

現在も、近くには営業中の料亭があり、花街らしい風情が残されています。

高田屋通り近くに古い建物が残されています。

手のこんだ造りです。

「菊水」と書かれた屋号が確認できます。

【参考文献】

*1 小寺平吉:北海道遊里史考(北書房,1974)P.95

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)p.28

大門通りを横切る「さかえ通り」の中央分離帯。

ここに「月光仮面像」があります。「月光仮面」は、1958年(白黒テレビの時代)、テレビドラマとして放映されました。白頭巾とサングラス、風になびくマント、原付?バイクに乗った正義の味方は、一大ブームを巻き起こした国民的ヒーローでした。

「月光仮面」の作者であり、主題歌を作詞した川内康範さんは函館の出身です。

この月光仮面像は昭和49年に函館市に寄贈されたもので、カラーアニメ版として制作されたものを基に作られています。(案内板より)

台座に、理念である「憎むな、殺すな、赦しましょう」という名台詞が刻まれています。

(月光仮面の主題歌)

どこの誰だか知らないけれど

誰もがみんな知っている

月光仮面のおじさんは~

(後略)

個人的には、永井豪のアニメ「けっこう仮面」*1 の方が印象に残っているのですが...。

(けっこう仮面の主題歌)

顔は誰かは知らないけれど

肉体(からだ)はみんな知っている

けっこう仮面の姉さんは~

(後略)

【参考URL】

*1 けっこう仮面ファンサイト”Mask the Kekkou”

函館駅の東側。若松町の質屋のある通りが、「セキセン」と呼ばれるスナック街です。*1

セキセンの目抜き通り。「小料理」と書かれた看板もあります。左側は、広い空き地になっています。

細い路地に入ったところにあるスナック。

スナック街の旅館。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)p.68-P.74

函館駅近くの大門仲通り。スナックが密集するエリアです。

再開発が計画されているエリアなのでしょうか。建物はまばらです。

古びたシャッター。

交差点の角にあるスナックとパーマ屋さん。

今回は、函館(北海道函館市)の町並みと風俗を散歩します。

JR函館駅前の大門松風町は、函館の顔とも言える通りです。

松風町四つ角付近。現在、CDショップの玉光堂のある場所には、拓銀がありました。手前にある書店森文化堂は、古くからある商店です。*1

この道路をまっすぐ行くと、かつて遊廓があって栄えた大森町です。

逆方向から見たところ。

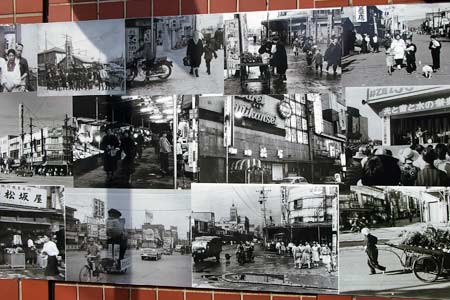

昔の商店街の雰囲気を伝える写真が商店の建物の壁に貼られています。

【参考文献】

*1 木下順一他:函館街並み今・昔(北海道新聞社,2001)P.112-P.113

青森市街南部の旭町通り。

「マニア向けビデオ、本、おもちゃ」の貼紙があります。

その上には、バイアグラの貼紙。

貼紙に書かれている浪館通りのモスバーガー附近に行ってみましたが、おもちゃやさんは見つかりませんでした。残念。

青森市内の現在の青柳2丁目あたりは、旧町名で塩町と呼ばれていましたが、明治22年に柳原遊廓ができるまでの間、東北でも一、二ともいわれる遊廓がありました。

塩町に遊廓ができたのは、元禄8年。町の発展策に旅籠町に洗濯女を置くことが許可されたのがはじまりで、寛政11年の調査によると、楼主は10人、娼妓は52人でした。*1

青柳2丁目(旧塩町)に、結婚式場のモルトン迎賓館(写真中央の三角屋根の建物のあたり)がありますが、ここには、寺山修二が中学2年から高校卒業までの5年間を過ごした映画館の歌舞伎座がありました。*2

モルトン迎賓館の前に寺山修司の案内板があります。案内板に書かれている「はくちょう会館」は、モルトン迎賓館が出来る前にあった市立の会館の名前です。

塩町のすぐ北側にある蜆貝町。明治43年の火災後、柳原遊廓は、旭町に移転しましたが、旭町は市の中心部から遠かったため、手近に遊ぶ場所として蜆貝町に三等貸座敷が繫昌しました。*1

【参考文献】

*1 肴倉彌八:青森市町内盛衰記(歴史図書社,1976)P.57-P.65,P.95-P.101

*2 阿部誠也:青森の文学その舞台を歩く 上(北の街社,2007)P.36

第三振興街裏には、スナックや風俗店が軒を連ねています。

レトロな感じの店構え。

入口は、大きな電球?で装飾されています。

電球に見えたのは、実はビール瓶でした。

青森駅前にある飲み屋街の「第三振興街」。スタンドバーが軒を連ねています。

食堂もあります。

赤線跡を歩く【完結編】*1 に写真が掲載されているスタンドバー。

東側の入口。こちらにも「第三振興街」があります。看板左側の白い建物は、公衆トイレです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)p.56

天国のすぐ隣にあるストリップ劇場の「青森DX劇場」。

ピンク色の大きな看板。電車の車窓から見えることを狙ったものでしょうか。

現在は閉館している模様です。

建物の裏側の通り。「青森DX劇場」のピンク色の看板が見えます。

呑み屋街の「駅前天国」。

現在は、営業している店は少ないようです。

通路は曲がって奥へ進みます。

奥にある公衆トイレ。青色に塗装されています。

今回は、青森(青森県青森市)の町並みと風俗を散歩します。

青森駅前にある1階にリンゴ屋が入る建物。(隣は「駅前天国」)

建物の側面(南側)。

芸術的なトタン建築です。

建物の右側。こちらは赤色が中心。

浅虫温泉の温泉街の奥まったところに、飲食店だったと思われる建物があります。「アゲーン」と書かれた看板だけが残されています。

1階部分。

閉店してからだいぶ経過しているようです。

建物の裏側へ通じる入口。

温泉街の南端にあたる浅虫川沿いに、酌婦を置いた料理店だったと思われる妓楼風の建物が残る一画があります。*1

どっしりとした大型の木造建築です。

吸い込まれそうな玄関。

川沿いから見る建物の裏側。もの凄い迫力です。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.54-P.55

今回は、浅虫温泉(青森県青森市)の町並みと風俗を散歩します。

浅虫温泉駅は、東北本線の駅で言うと、青森駅から5つ目の駅です。

「ホタテのふるさと」と書かれた浅虫温泉の看板。

JR東北本線浅虫温泉駅と湯の島。

妓楼風の石造りの建物の脇から延びる「一番坂」。

大湊上町の常楽寺に、霊場恐山まで続く三十三観音の起点となる一番観音があることから「一番坂」と名付けられました。*1

逆方向から見下ろすと海が見えます。付近には木造の旧家も数多く見られます。

「一番坂」の南側にある「ロマンス坂」。

明治43年、大湊地区では初めての演芸場「盛港館」ができ、芝居や歌舞伎、踊りなどが上演されました。大正時代から無声映画の上映も始まり、その後名称は、新興劇場、ロマンス座と変わり、映画専門の劇場になりましたが、一時は、大変な賑わいを見せました。昭和30年代に閉館しましたが、人々が通ったこの坂道の思い出を残すため、劇場の名をとって「ロマンス坂」と名付けられました。*1

大湊上町稲荷神社があった付近から見下ろすロマンス坂。ロマンス座は大湊上町稲荷神社の下の坂の中腹にありました。*1

海岸沿いの旧道を軍港があった方向に行くと、「一番坂」の登り口の角に、料理屋か妓楼のような石造りの建物が現れます。*1

この建物は、昭和10年の大湊町誌*2 の広告欄に掲載されている、「海軍御用達 艀(はしけ)業」の建物と思われますが、軍人さんへの接待なども行われたのかもしれません。

石造りの玄関と木製の扉。

玄関の上部の木彫り装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.52-P.53

*2 笹沢魯羊:大湊町誌(下北新報社,1935)

大湊新町の三叉路の南側に、古い店舗が建ち並ぶ一画があります。

スナックの建物が1軒だけ残っています。

レトロな看板が印象的です。

古い住宅地図*1 によると、このあたりは、道の両脇に「だるま」「プリンス」「くろねこ」「すみれ」などのスナックと思われる店舗が建ち並ぶ繁華街だったようです。

【参考文献】

*1 日本住宅地図出版:むつ市(日本住宅地図出版,1980)P.44

今回は、大湊(青森県むつ市)の町並みと風俗を散歩します。

JR大湊線の終着駅である大湊駅を下車し、市街地を西を進みます。市街からは、恐山が見えます。

理髪店の建物に、スナック店、飲食店が併設されています。

理髪店の建物の角にあるスナックの看板。

建物の右側は、焼肉店。