稲栄遊廓跡地内の錦神社の隣にある銭湯の草津湯。

昭和12年(1937年)の 「稲栄錦町遊廓明細図」*1 にも記載されている銭湯です。

「草津湯」の英語表記。

近くには、燃料と思われる廃材置き場がありました。

【参考文献】

*1 稲川勝二郎:歓楽の名古屋(趣味春秋社,1937)P.46-P.47「稲栄錦町遊廓明細図」

稲栄遊廓跡地内の錦神社の隣にある銭湯の草津湯。

昭和12年(1937年)の 「稲栄錦町遊廓明細図」*1 にも記載されている銭湯です。

「草津湯」の英語表記。

近くには、燃料と思われる廃材置き場がありました。

【参考文献】

*1 稲川勝二郎:歓楽の名古屋(趣味春秋社,1937)P.46-P.47「稲栄錦町遊廓明細図」

かつての稲栄遊廓の敷地の中央部に位置する錦神社。

灯籠には、転倒防止のための金具が取り付けられています。

台座に妓楼の名前が刻まれていますが、金具のために隠れてしまっていて、かろうじて「楼」という文字だけが見えます。

昭和7年建立の鳥居には、寄進者の「福本バー」の名が刻まれています。「福本」は、「稲栄錦町遊廓明細図」*1 にも屋号が記載されています。稲栄遊廓には、妓楼の他に「バー」が存在していたようです。

大正2年の「新愛知」に、次のような記載があります。*2

「其の外に(妓楼のほかに)、揚屋といふのが、福本、橋本、明月の三軒、揚屋といっても此廓のは余程、他とは趣が異なっていて、店頭には駄菓子も売て居れば、酒肴も並べてあるといふ始末、謂わば娼妓と客が摘み喰いをしながら、狭隘(せまくる)しい二階の一室で私語喃々(なんなん)の幕を演じやうといふ、よく都会の裏町などにみるポン屋式揚屋に過ぎないのである。」

【参考文献】

*1 稲川勝二郎:歓楽の名古屋(趣味春秋社,1937)P.46-P.47「稲栄錦町遊廓明細図」

*2 阿部英樹:百年前の中京名古屋 愛知県遊廓地域資料集(勁草書房,2016)P.188「『新愛知』大正2年10月14日」

今回は、稲栄(愛知県名古屋市港区)の町並みと風俗を散歩します。

稲栄遊廓は、歴史的には、中村の遊廓よりも遥かに古く、熱田の遊里*1 が、明治43年に稲栄に移ってきたものです。*3

稲栄遊廓は、戦後は、港陽園*2 に移転しました。*4

あおなみ線の稲栄駅から南西へ約400mほど行くと、道幅の広くなっている一画に行きつきます。

かって妓楼や料理屋が連なっていた西側の通り。この通りの西側(写真右側)には、手前から、第二寿楼、寿楼、栄勝楼、第二三吉楼、富士、扇屋、大黒楼、新三吉、新開楼、稲元楼、大吉楼、福本、久本楼が建ち並んでいました。*3

南側の通り。「稲栄錦町遊廓明細図」*3 に記載されている「いろは」の場所には、同じ屋号の「いろは寿し」が営業中です。

遊廓の中央の通り。かつての面影はありません。

【参考記事】

*1 風俗散歩(熱田):裁断橋跡(2009.4)

*2 風俗散歩(港陽園)(2010.12)

【参考文献】

*3 稲川勝二郎:歓楽の名古屋(趣味春秋社,1937)P.46-P.47「稲栄錦町遊廓明細図」

*4 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.91

天王崎橋から、堀川沿いの西側の通りへ入るとラブホテルが密集する一画があります。

ピンク色の外壁。

夜の様子。

ライトアップされて華やかです。

今回は、名駅(愛知県名古屋市中村区)の町並みと風俗を散歩します。

名古屋市街を南方向へ流れる堀川は、生活排水が流れ込み、水質汚染が進んでいます。

天王崎橋のたもと。ラブホテル(ピンク色の建物)脇の敷地に、ガチョウが暮らしています。

ガチョウが暮らす小屋の上にはラブホテルの看板。小屋の脇には、水質浄化を訴える看板が設置されています。

同じ看板は、川沿いのフェンスにも掲げられています。「ガチョウも一生懸命この堀川で生きて行こうとしています。堀川の自然を守り続けているガチョウ達のためにも私達が立ち上がらなければならないのです。」

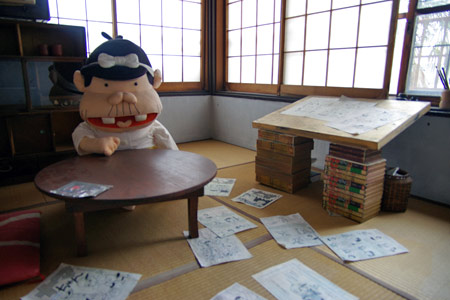

昭和レトロ商品博物館に隣接する赤塚不二夫記念館。

赤塚不二夫、手塚治虫ら著名な漫画家が居住していたことで有名なトキワ荘のジオラマが展示されています。

トキワ荘の赤塚不二夫の部屋をイメージした展示。漫画本の上に板を置いて机の代わりにしていました(案内板より)。

2階の漫画本コーナー。

「ギャグゲリラ」は、1982年に最終回を迎えるまで、10年間「週刊文春」に連載された時事漫画です。*1

母親の過保護のすさまじさを描いた「あるときは ….」という作品(多羅尾伴内のもじり)では、あるときは清掃員のおばさん、あるときは、タクシーの運転手に変装して息子を誘惑から守ります。また、あるときは、片目の売春おばさん!!。息子を守るために街娼婦になります。*2

【参考文献】

*1 名和広:赤塚不二夫というメディア(社会評論社,2014)P.229,P.232

*2 関井光男:國文學 解釈と教材の研究(學燈社,1981.04)P.162「現代マンガの手帖 赤塚不二夫」

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が、怪談「雪女」の中で紹介している雪女伝説は、青梅が舞台であったとされ、昭和レトロ商品博物館には、「雪女」に関する展示コーナー「雪女の部屋」があります。

「雪女」のストーリーの展示。

「雪女」は、男に冷たい息を吹きかけて、男の精を吸いつくして殺してしまいます。

「雪女の部屋」への階段。階段脇には、小泉今日子さんの等身大パネル(ラフカディオ・ハーン=小泉八雲→小泉今日子という意味?)が展示されています。

「雪おんなサイダー」を購入。

青梅街道の南側に、映画看板が掲げられた古い建物が残っています。

レトロなとんかつ屋さんの「もりたや食堂」

現在は、休業中です。

森田屋。

旧青梅街道から北へ続く北山公園通り。

この通りの左先にかつての見番がありました。*1

青梅線の線路を渡ったあたり。

旧料亭の「魚久」。現在はレストランになっています。*1

和洋折衷の建物の料亭「和田市」。右手に和風木造建築が続きます。*1

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.242-P.243

青梅・映画看板の街。町のあちこちに映画看板が飾られています。

原節子主演の「晩春」。原節子は、生涯独身を通し、「永遠の処女」と呼ばれました。

美容室に掲げられたオードリー・ヘプバーンの看板。

祇園囃子(ぎおんばやし)は、1953年に公開された祇園のお茶屋舞台の映画です。若尾文子が、舞妓を演じています。

「青梅中央ビル」※1 の1階部分は、横丁のようなトンネルになっています。

駅前の看板によると、この通路は、「根岸横丁」と呼ばれています。

横丁のそば屋さん。

横丁の反対側から。近くに根岸歯科医院があるので、根岸横丁と呼ばれるようになったのでしょうか。

今回は、青梅(東京都青梅市)の町並みと風俗を散歩します。

青梅駅前のロータリー。

長崎屋の看板が残っています。

青梅中央ビル。

青梅中央ビルの1階にある「ニューミスターラーメン」の先は、通り抜けできる路地が続いています。

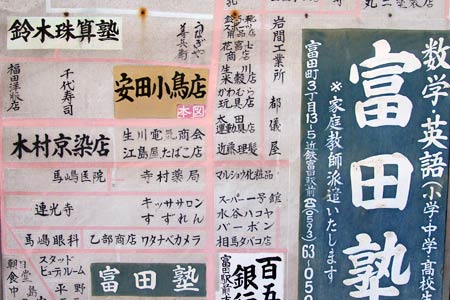

富田一色町の北隣に位置する川越町豊田。

牛乳箱が縦に2つ並んでいます。

牛乳箱に書かれている電話番号より、有限会社北酪興社の「北酪牛乳」と判明しました。

牛乳、コーヒー、フルーツ、ヨーグルト。

住吉町の花街は、それまで富田一色にあった三業地が住吉町に集められ、出来ました。

「昭和20頃の住吉町」*1 によると、芸者置屋、遊廓、料理屋が建ち並び、三方は運河に囲まれていました。

ひときわ目立つ木造建築の旧朝田家。

木造の建物の脇に洋館の建物が隣接されています。

【参考文献】

*1 四日市市:四日市市史 第5巻 史料編 民俗(四日市市,1995)P.748-P.749

旭町の旧花街*1 に銭湯の建物が残っています。

文字が欠けてしますが、「富喜湯」と判読できます。

前面がコンクリートで装飾された看板建築。建物は木造です。

銭湯は、関西本線の線路脇に建っています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(富田):旭新地跡

みかえり橋*1 を渡ると、旭新地*2 があったと思われる通りが南北に続いています。

旭新地は、昭和4年(1929年)になって関西線東のこの地を埋め立て、つくられました。*2

昭和45年(1970年)の住宅地図には、料理屋の「あさひ」「いせや」がありました。*3

現在は、通りの西側のみに当時の花街らしさが残っています。

窓の装飾。

料理屋「あさひ」*3 の建物。

【参考記事】

*1 風俗散歩(富田):みかえり橋

【参考文献】

*2 生川益也:富田をさぐる 増補版(中日新聞生川新聞店,1985)P.13

*3 善隣出版社:四日市市(北部)(善隣出版社,1970)P.36

富田市内を流れる豊富川が、関西本線の踏切を超えたあたり。「みかえり橋」と呼ばれる小さな橋が豊富川にかかっています。

昭和4年(1929年)になって関西線東のこの地を埋め立て、まもなく旭新地として遊廓がつくられました。*1

現在の町名の「東富田町20」の表示とは別に、旧地名「旭町」の表示があります。

南北の長い通りを、宮町から旭新地に渡る橋として、花街らしく朱塗りの欄干の太鼓橋が掛けられると、橋のたもとの柳をふりかえるところから「みかえり橋」の名前がつけられました。*1

現在は、コンクリートに鉄の手すりが付けられ、当時の面影はありません。*1

【参考文献】

*1 生川益也:富田をさぐる 増補版(中日新聞生川新聞店,1985)P.136-P.137

豊富は、富田の町の中心部を流れる川です。

「善兵衛の橋」は、明治末期に橋のたもとに開業した川魚料理の「うなぎや善兵衛」にちなんで名付けられました。駅前の富田中央通りの下を暗渠となって流れていた豊富川は、「善兵衛の橋」から暗渠を出ます。*1

市街を流れる豊富川。

鳥出神社の正面の道へつながる「宮橋」。

豊富橋付近で、豊富川は直角に曲がります。

忘れ去られたように、豊富橋の標柱が片側だけ残っています。*1

【参考文献】

*1 生川益也:富田をさぐる 増補版(中日新聞生川新聞店,1985)P.133,P.136-P.137

今回は、富田(三重県四日市市)の町並みと風俗を散歩します。

嘉永年間(1848-53年)頃から、現在の近鉄富田駅前通りと旧東海道が交差する四つ角(現在のマルショウ化粧品)に居酒屋の「おことの店」がありました。おことは、天保8年(1837年)の生まれで、評判の美貌に加えて才知に富み、生来の義侠心強く、侠客肌の女としてその名を知られていました。おことは、「お琴さん」として浪曲「血煙荒神山(蛤屋の喧嘩)」のヒロインとなりました。*1

明治後期になってからは、「おことの店」は現在の寺村薬局の所に移りました。*1

おことが住んでいた頃は、裏通りで芸妓置屋からときおり三味線の音が聞こえていました。*1

【参考文献】

*1 生川益也:富田をさぐる 増補版(中日新聞生川新聞店,1985)P.141-P.145

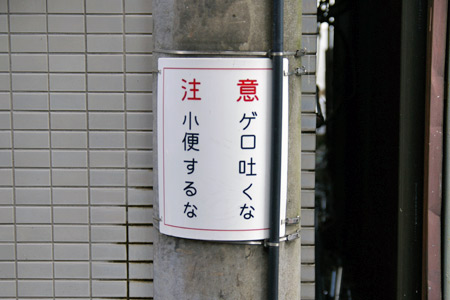

諏訪公園から居酒屋「お半」へ向かう細道。

細道の中ほど。

ビルとビルの間の隙間。その隙間を覆い隠すように太い電柱が建っていて、ちょっとした死角になっています。

「小便するな」「ゲロ吐くな」注意の貼り紙。

現在の居酒屋「お半」の付近一帯は、かつて港楽園と呼ばれた赤線地帯でした。*1

現在の居酒屋「お半」の前付近。

「港楽中支」の電柱番号札。

夜の様子。

【参考文献】

*1 樹林舎:四日市の昭和(樹林舎,2011)P.127

四日市の歓楽街の中心に位置する諏訪公園。

公園内にある「四日市市子どもの家」は、旧四日市市立図書館の建物(国登録有形文化財)で、四日市市の近代建築を代表する建物です。*1

かつて、四日市には、港楽園、春吉園という特飲街がありました。ほかに諏訪公園前に待合という名の特飲店が数軒、その前には教会、図書館、幼稚園があり、図書館の窓から干し物がのぞまれたり、幼稚園の子供が区域へ迷い込んだり、しばしば問題が起こりました。*2

昭和30年代、諏訪公園を背にすらりと屋台が並んでいました。屋台は北側にもあり、公園のまわりは屋台だらけでした。*3

その後、屋台は徐々に減っていったと思われ、昭和40年の住宅地図*4 には、諏訪公園の北側のみに屋台が記されています。現在、公園の北側は駐車場になっています。

【参考URL】

*1 四日市市:公式ホームページ 旧四日市市立図書館

【参考文献】

*2 名古屋タイムズ社:名古屋タイムズ(1953.7.12)P.6「四日市新地図」

*3 樹林舎:四日市の昭和(樹林舎,2011)P.126

*4 善隣出版社:四日市市(南部)(善隣出版社,1970)P.12

今回は、四日市(三重県四日市市)の町並みと風俗を散歩します。

四日市の歓楽街の中心部。諏訪公園の北側に塀で囲まれた広大な敷地を持つ老舗料亭旅館の「大正館」があります。

四日市の代表的な料亭と言えば大正館と松茂でした。戦前の四日市において、ダンナ衆は、しばしば大正館や松茂に芸妓を呼んで宴会を持ちました。*1

大正館の入口。

夜の様子。

【参考文献】

*1 四日市市:四日市市史 第5巻 史料編 民俗(四日市市,1995)P.747,P.749