港町、佐賀関の商店街。から揚げ屋さんと理容室の間に路地の入口があります。

急な斜面に石垣が組まれています。

狭い路地が続きます。

正念寺の階段下のトンネルへと続きます。

港町、佐賀関の商店街。から揚げ屋さんと理容室の間に路地の入口があります。

急な斜面に石垣が組まれています。

狭い路地が続きます。

正念寺の階段下のトンネルへと続きます。

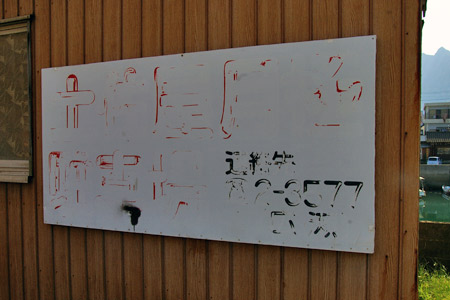

佐賀関の臼杵湾側。古い美容室の建物が残っています。

テルミ美容室。錆びた看板がいい雰囲気です。

鮮やかな黄緑色のタイル。

窓枠は、ねずみ色。

港町の町並みに、スナックが点在します。

レトロなスナックの看板。

商店街のスナック店。

スナック「姫」。

古い町並みが残る佐賀関の上浦地区。

元妓楼「新枡屋」の建物が残っています。*1*2

現在は、商店(プロパン販売)になっています。新枡屋の向かい側は、元旅館の今津屋(写真左側手前)です。*2

今津屋は、文久4年(1864年)に、勝海舟と坂本龍馬の一行が来た折に、町をあげて接待し、「賄い方(まかないかた)」として活躍した屋号です。(案内板より)

建物脇の路地。

【参考記事】

*1 風俗散歩(佐賀関):100年以前の屋号の建物(2016.6)

【参考文献】

*2 佐賀関郷土史研究会:佐賀関郷土史 2,3合併号(佐賀関郷土史研究会)P.2-P.8

今回は、佐賀関(さがのせき、大分県大分市)の町並みと風俗を散歩します。

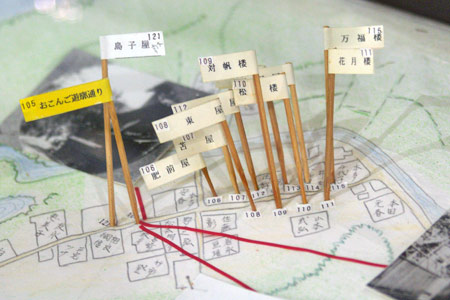

現在の地図に重ねて、100年以前の屋号の建物の位置が赤枠で記されています。

佐賀関の中心街。

建物の前には、看板が設置されているので、解りやすいです。

写真の平野屋元呉服店で、現在は佐賀関郵便局です。郵便局の道を挟んだ反対側(現在の井口天真堂薬局のあたり)には、妓楼(遊廓)の「今利」がありました。*1

佐賀関では、遊廓のことをカッセキ(貸席)といい、昔は100人ぐらいの女性がそこで働いていました。その関係から、佐賀関には呉服屋さんが多くありました。*2

【参考文献】

*1 佐賀関郷土史研究会:佐賀関郷土史 2,3合併号(佐賀関郷土史研究会)P.2-P.8

*2 大分市教育委員会:佐賀関地区 大分市伝統文化調査報告書4(大分市教育委員会,2011)P.71

口之津から島鉄バスで約20分、原城前のバス停で下車。そこから原城跡までは徒歩約10分です。

原城は、島原の乱最後の舞台となった場所です。

京都の島原遊廓の名前の由来は、島原の乱というのが定説です。六条三筋町の遊郭が強制移転させられたとき、その命令があまりに唐突であったため業者は大混乱しました。その混乱の状況が島原の乱のようだったので、新遊廓を「島原」と称したというわけです。*1

原城跡の碑。

島原の乱の総大将となった天草四郎時貞の像。島原遊廓の命名のきっかけをつくった人物です。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.25

口之津の南大泊に、「苧扱川(おこんご)」という奇妙な地名があります。かつて遊廓があった場所としても知られています。*1*2

「苧扱川」は、苧麻(ちょま、木綿以前の代表的な繊維で現在も栽培される)をしごいて(扱くは、粉をこぎ落すの意)繊維をとる仕事をした川であることから言いならわした地名と考えられています。*1

「旧口之津町字界」を見ると、この付近を「苧扱川」が流れ、「苧扱川」という字区画があったことがわかります。*1

写真の橋の左側がおこんご遊廓跡地*2 です。

「苧扱川(おこんご)」の下流へむかうと、「苧扱橋」がかかっています。

「おこぎばし」と発音するようです。

【参考文献】

*1 口之津史談会:口之津の歴史と風土(口之津史談会,2007)P.38-p.42,P.56-P.66

【参考記事】

*2 風俗散歩(口之津):おこんご遊廓跡地(2016.6)

口之津の市街から南側に峠を越えると南大泊です。

さらに、西へ進んだところが、おこんご遊廓通りです。*1

このあたりが10軒の遊廓が建ち並ぶ一画の入口です。*1

肥前屋、苫屋、徳村屋があったあたり。*1

花月楼、松月楼、対帆楼があったあたり。*1

【参考記事】

*1 風俗散歩(口之津):歴史民俗資料館の遊廓に関する展示(2016.6)

口之津には、古くから屋号をつけた家が多く見られます。*1

多くは単に流行的な屋号とも推察されます。*1

遊廓発祥地の肥前屋(後に苧扱川にて遊廓)があったあたり。*1

同じく、遊廓発祥地の大坂屋があったあたり。*1

【参考文献】

*1 太玄興正:口之津港変遷史(昭和堂,2012)P.106,附図「口之津村御案内」

口之津歴史民俗資料館に、遊廓に関する展示があります。

かつての町並みが再現された展示によると、口之津における遊廓の発祥は、大坂屋(写真左)と肥前屋(写真右)でした。

肥前屋は、後に苧扱川(おこんご)に移転しました。*1

口之津港が石炭積出しで活気に満ちた明治中期は、島原をしのぐ賑わいで、港町は、約1.5kmにわたりました。廻船問屋、旅館、木賃宿を営むものもみられ、遊廓は、人家が密集してくると大泊から町はずれの苧扱川(おこんご)に移されました。*2

おこんご遊廓通り。

【参考文献】

*1 太玄興正:口之津港変遷史(昭和堂,2012)P.106,附図「口之津村御案内」

*2 隈部守:人文地理(24(5),1972.10)「石炭産業発展期における口之津港の盛衰」P.74

口之津港近くにある「口之津歴史民俗資料館」。からゆきさんの展示コーナーがあります。からゆきさんは、口之津から始まったとされています。島原ではからゆきさんのことを語ることはタブーとされていますが、口之津だけは例外で、口之津歴史民俗資料館には「からゆきさんコーナー」があり、からゆきさんの遺品などが展示されています。

シンガポールの娼館跡や日本人墓地にあるからゆきさんのお墓など、からゆきさんのことが説明されています。

女衒(ぜげん)、村岡伊平治。村岡伊平治は、明治20年(1887年)、中国の上海へ渡った際、誘拐されて奥地に監禁されていた日本人女性55名を救出しました。これらの女性たちは、士族や商家出身の美人揃いで、年齢は14歳から19歳までした。皆、外国の生活にあこがれ、騙されて連れてこられ、支那人に処女を奪われたのでした。村岡伊平治の行動は、ここまでは良かったのですが、救出した女たちの処置に困り、香港、シンガポール、カルカッタなどの東南アジア各地に女郎として売り飛ばしてしまい、これに味をしめて、村岡伊平治は、女衒家業に乗り出すことになりました。*1

村岡伊平治は、前科者を使って誘拐団を組織し自分はその親分にすわりました。村岡伊平治が扱った女の数は、明治22から27年までの5年間、シンガポールで手がけた数だけでも3,222人にのぼりました。*2

からゆきさんが帰国に際して、着物など身の回りのものを入れてきたブリキ製のトランク。ローマ字と日本語で記名してあります。*3

【参考文献】

*1 河合譲:村岡伊平治自伝(南方社,1960)P.34-P.35

*2 日本残酷物語. 第1部(平凡社,1959)P.364

*3 口之津史談会:口之津の歴史と風土5号(2007)P.129

今回は、口之津(くちのつ、長崎県南島原市)の町並みと風俗を散歩します。

島原の南端にある口之津港は、天草の鬼池港とは島鉄フェリーで約30分で結ばれている玄関口です。明治時代、口之津港は、石炭の積み出し港として空前の賑わいを見せていました。

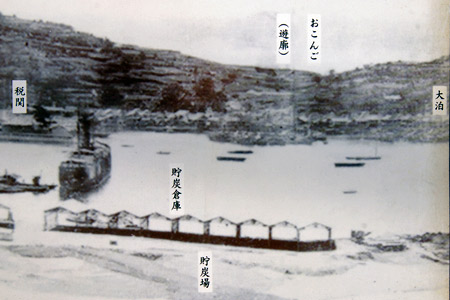

ふ頭の防潮壁に、石炭の積み出しで賑わっていた頃の口之津港の写真が掲載されています。

おこんご(苧扱川)遊廓の記載があります。「税関」があった場所には、現在は口之津資料館が建っています。

おこんご(遊廓)方面の遠望。

島原市街の商店街(島原温泉ゆとろぎの湯近く)。

湧水路に、「犬・猫の『うんち』放置禁止!!」の看板。

旧舟津新地*1 近く。車1台分の空地があります。

「駐車・犬のフンお断り」の看板。

【参考URL】

*1 風俗散歩(島原):舟津新地跡地 (2010.1)

島鉄バスターミナル近くにある宝来泉浴場。

現在は、休業中です。

コンクリート造りの銭湯です。

バスターミナル側から。

湊新地遊廓の南側の通り。「土佐屋」(昭和32年当時の屋号)があった場所です。*1

駐車場の看板に、当時の屋号「土佐屋」の名残。

駐車場から北側を見たところ。

この付近には、「亀福」がありました。*1

「土佐屋」の裏側は、運河になっています。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.143 「旧島原湊町湊新地廓屋号復元図」

湊新地遊廓跡の東側の通り。

このあたりには、「一力」、「金波楼」がありました。*1

「翠月」跡。*1

長手方向に廊下を配し、四畳半もしくは六畳の部屋を並べている造りです。*2

玄関付近。

建物の東側の窓。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.143 「旧島原湊町湊新地廓屋号復元図」

*2 川野好美,他:日本建築学会大会学術講演梗概集(2010.9)「島原・湊新地の空間構造と遊廓建築」

湊新地は、明治3年に造成され、明治12年頃、それまで島原市内の南風泊や川尻に散在していた遊廓を移転させて遊廓街がつくられました。*1*2

その後、昭和32年に赤線廃止になるまで湊新地遊廓は存続し、昭和34年に島原外港ができるまでは、湊新地が島原の港としての中心的役割を担いました。*2

湊新地を歩いていると、レンガ塀があることに気づきます。

湊新地は港町と遊廓街という表と裏の世界が一つの島に共存していたことから、レンガ塀が表と裏の世界を分けていたと考えられています。*2

現在は、駐車場となっている一画。大きなレンガ塀が残されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(島原):湊新地遊廓跡地(2010.1)

【参考文献】

*2 川野好美,他:日本建築学会大会学術講演梗概集(2010.9)「島原・湊新地の空間構造と遊廓建築」

大師堂の天如塔の隣の案内板や碑が設置されている一画。

大師堂 施設案内図。

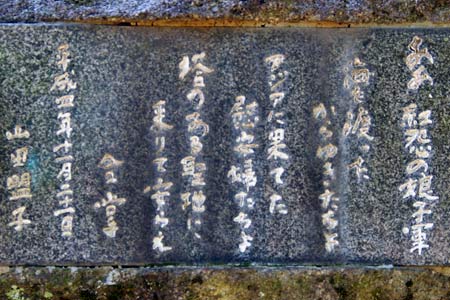

女性哀史を中心とした多数の著作がある山田盟子さんが建立した供養碑「痛魂」。

「痛魂」の供養碑には、次のように刻まれています*1

あ、あ、紅怨の娘子軍

海を渡ったからゆきたちよ

アジアに果てた慰安婦たちよ

塔のある聖地に来りて安らえ

合掌

【参考文献】

*1 山田盟子:「娘子軍」哀史 ー からゆき、娼婦、糸工女たちの生と死(光人社,1992)P.271-P.274

今回は、島原(長崎県島原市)の町並みと風俗を散歩します。

島原市湊道1丁目にある理性院大師堂。

からゆきさんの遺跡ともいえる天如塔。*1

最近、修復され、鮮やかな水色の塔になりました。

この塔は、明治42年(1909年)に大師堂の開祖である広田言証師により建立されました。内部には螺旋(らせん)階段が二つ(登り用と降り用)あり、仏の体内巡りを意識した珍しい建造物です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(島原):理性院大師堂

旧東海道(伝馬町通り)が国道247号線と交差するあたり。裁断橋跡の碑があります。

寛政12年(1800年)、熱田の築出(つきだし)に鶏飯屋(けいはんや)なる新奇な茶店が出来ました。その店の女中の一人に「お亀」と呼ばれる人気者がいて、まもなく「お亀」の名が熱田の飯盛女の総名となりました。鶏飯屋の流行につれて、築出一帯は、「新長屋」と呼ばれる遊里となり、その流行にあおられて、享和3年(1803年)に、神戸(ごうど)が遊里化し、いにしえからの伝馬町とあわせ3箇所が競う状況となりました。神戸は1等地、伝馬町が2等地、新長屋は3等地でした。これらの飯盛女たちはすべて「お亀」と呼ばれました。*1

築出は、現在の裁断橋跡付近*2 、神戸は、熱田荘のあたり*3 にありました。大正時代の裁断橋の写真(案内板より)。

同じ場所に都都逸発祥の地の碑があります。

その頃、飯盛女(お亀)にまつわるこんな流行唄がありました。

お亀買う奴あ天窓で知れる 油付けづの二つ折れ

そいつはどいつじゃどいつじゃ ドドイツドイドイ

この唄の囃子言葉の「ドドイツドイドイ」が都都逸の由来になったと言われています。江戸では「都都逸節」、大阪では「よしこの節」、名古屋では「名古屋節」と呼び名が違っていました。よしこの節は四国に伝わり、徳島の阿波踊りで唄われる「踊るアホウに見るアホウ、同じアホなら踊らにゃ損そん」という有名な唄がうまれました。*4

【参考文献】

*1 名古屋市教育委員会:名古屋叢書 第16巻(愛知県郷土資料刊行会,1982)P.22

*2 編集考房とその仲間たち=土曜倶楽部十準構成員:名古屋いまむかし(編集考房,1978)P.148

*3 大野一英:名古屋ケチケチ繁盛記(講談社,1977)P.151

*4 玉川スミ:ドドイツ万華鏡(くまざさ出版社,1999)P.54-P.55

神宮小路の北側。道幅の狭い小路があります。かつては呑み屋街だったようです。

逆方向から。

小路は中央部で「鍵の手」になっています。

居酒屋の看板があります。

神宮小路のメインストリート(神宮前商店街の東側の通り)。

壁面にひょうたんの絵柄がデザインされています。

北側から。

「二十歳未満お断り」のプレート。

今回は、神宮前(愛知県名古屋市熱田区)の風俗と町並みを散歩します。

神宮前商店街には、古くからの店舗が多く建ち並んでいます。

薬局の前の「精力剤」の看板。

店舗は閉店し、自販機コーナーになっていますが、「精力剤」「産制具(コンドーム)」と大きな文字で書かれた看板が残されています。

「精力剤」の看板の裏側は「産制相談」。

日本で初めての「産児制限相談所」は、愛児女性協会が昭和30年に芝公園に開設されました。その後、この時期にはさまざまな相談所が雨後の筍のようにでき、中には、人の弱みにつけ込んで利を積もうとする奸商(かんしょう)の類も少なくありませんでしたが、それは裏を返せば、商売としての避妊マーケットが成立しつつあったことの表れでした。*1

【参考文献】

*1 荻野美穂:「家族計画」への道(岩波書店,2008)P.49-P.51