中世の時代より、敦賀と琵琶湖を運河で結ぼうという計画が何度も試みられました。敦賀港に近い児屋川の河口には、運河の雰囲気が残っている場所があります。

写真右側が水路。左側が船溜まりです。

舟小屋。

南側へは水路が続いています。

月: 2017年7月

敦賀に老舗洋食店「ヨローッパ軒」。

入口を入った1階には、「ご自由にお持ち帰りください」と書かれた古い食器類が陳列されています。

「ヨローッパ軒」と言えば、ソースカツ丼が名物です。

大盛りを注文。物凄いボリュームです。

参考文献

参考記事

敦賀市津内町にある銭湯のサフラン湯。

「サフラン湯」と書かれた煙突。

風情のある暖簾。入口正面には「いらっしゃいませ」の看板。

脱衣場。畳のスペースがあって落ち着きます。

参考文献

参考記事

敦賀の遊廓の歴史は古く、慶長10年(1605年)頃、川中の上嶋町の遊女たちが、三ツ屋町と六軒町に移されとことに始まります。*1

六軒町、新町、三ツ屋町、森屋敷町は、敦賀の川向花街の四ヶ町を形成し、四丁町といわれていました。*1*2

場所は、現在の天満神社周辺(栄新町1)です。*3

六軒町は、始め青楼が六軒あったから、その町名になったと伝えられ、「洞房語園」は全国で7番目の遊廓として敦賀六軒町をあげ、また「色道大鏡」*4 も「敦賀の遊廓は六軒町といふ。挙げ屋(揚屋)の居る所を、みつやといふ。」と書いています。*1

天満神社の東側に位置する新町には、出口楼、新月楼、品の家、中たみ楼、三河や、福寿楼、中駒、安本楼、安房楼、などがありました。*5

また、昭和31年の市街図*6 によると、この付近に、「敦賀特殊料理店」の記載があります。戦後も花街として続いていたようです。

三ツ屋町、森屋敷町があったと思われるあたり。*3*5

【参考文献】

*1 山本晴幸:旧町名から見た敦賀の歴史(日本海地誌調査研究会,2011)P.66-69

*2 吉田喜太郎:敦賀を繞ぐる人物品さだめ(敦賀新聞社,1936)P.120

*3 気比史学会:いま甦るみなとまち敦賀の町並み(気比史学会,1988)昭和20年7月12日戦災時の復元地図

*4 藤本箕山,新版色道大鏡刊行会:色道大鏡.新版(八木書店,2006)P.378

*5 敦賀市北地区老人クラブ連絡協議会:敦賀のふるさと北(敦賀市北地区老人クラブ連絡協議会,1984)

*6 中部職業交通社:福井縣敦賀市全図(中部職業交通社,1956)

参考文献

参考記事

「敦賀赤レンガ倉庫」は、1905年に石油貯蔵用の倉庫として建設されたレンガ建築物で、2015年10月に敦賀の観光施設でオープンしました。*1

館内には、敦賀の最盛期(明治後期~昭和初期)の街並みを再現したジオラマが展示されています。*1

案内板によると、赤レンガ倉庫の裏側(天満神社の隣)は花街でした。

当時の花街の様子が再現されています。

【参考URL】

*1 敦賀赤レンガ:公式ホームページ

参考文献

参考記事

今回は、敦賀(福井県敦賀市)の町並みと風俗を散歩します。

駅構内に「小便小僧の敦(とん)ちゃん」の像が設置されています。

箱庭のような空間。

横から。

参考文献

参考記事

吾妻町のそば屋の「御清水庵」から細い道を南に入ると、お清水通りです。通りには、御清水不動明王(写真左手前)があって、ここから湧き水が流れ込み、当時は風流な船遊びができる場所でした。*1

旧料亭の多葉喜(泉風楼)。*1

入口付近。

御清水不動明王に掲示されている当時の泉風楼の写真。沼地を前にした洒落た料理店でした。

【参考文献】

*1 徳山孝:続 武生のまち並み(徳山孝,1997)P.53

参考文献

参考記事

武生の天王町に、趣のある細道があります。

細道の両脇には、料亭「春駒」「京家」が建ち並んでいます。

入口。

老舗料亭外観。

参考文献

参考記事

武生の京町は古くからの佇まいが残る商店街です。木造三階建ての建物もあります。(写真右手前)

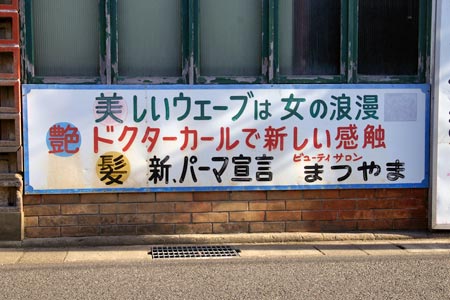

美容室の建物。

ブロック塀でデザインされています。

美しいウエーブは女の浪漫です。

参考文献

参考記事

武生市街の龍泉寺(深草1丁目)。

ここに、奥村栗子女史の碑があります。

奥村栗子女史は、武生小学校の女教師でしたが、明治7年に芸娼妓授業所取締兼授業師となって、歌、裁縫などを教授しました。*1

明治29年、病没後、門人が碑を建立しました。*1

【参考文献】

*1 武生風土記編さん委員会:武生風土記(武生市文化協議会,1979)P.572

参考文献

参考記事

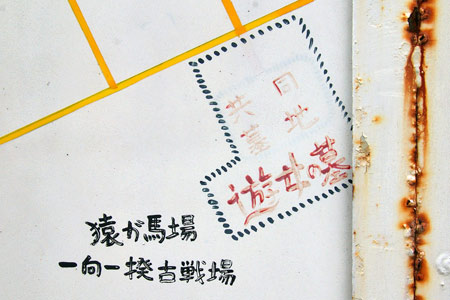

武生の旧尾花新地の北端。

こじんまりとした店舗の洋食屋の「いし川」。

武生と言えば「ボルガライス」

オムライスの上にカツが乗っていて、ボリューム満点です。

参考文献

参考記事

旧尾花新地には、スナックの店舗が散在しています。

交差点付近のスナック店。

赤線時代を彷彿させます。

独特の外観を持った建物。

参考文献

参考記事

武生の尾花町(現在の桂町)は、遊廓の街でした。12

遊廓街の入口からみると、この一画だけが道幅が広くなっていることがわかります。

明治31年に、各所に散在していた置屋を尾花町に整備したのが始まりで、昭和33年の売春防止法が施行されるまで続きました。1

中央に用水が流れ、両脇には、松並木があります。2

古い建物も残っています。

「尾花支」と書かれた電柱番号札。

【参考文献】

*1 武生風土記編さん委員会:武生風土記(武生市文化協議会,1979)P.555-P.556

*2 徳山孝:武生のまち並み(徳山孝,1994)P.108

参考文献

参考記事

今回は武生(福井県越前市)の町並みと風俗を散歩します。

JR北陸本線の武生駅前に設置されている「愛のポスト」。

箱の上面に書かれている説明を読むと、この箱が白ポストであることがわかります。

箱の中には、成人向け雑誌が投函されていました。

参考文献

参考記事

芦原温泉の裏通り。芦原ミュージック劇場があります。

芦原温泉に「ストリップ劇場」が登場した歴史は、比較的新しく、昭和31年からでした。芦原大火(昭和31年4月)後、まだ旅館もようやく復興のきざしを見せ始めた頃、焼け跡の一角にいち早くストリップ小屋を建てたのが、芦原温泉の興行師の三沢正雄さん。「芦原観光スタジオ」(現在の芦原ミュージック劇場)というこじんまりした小屋でした。昭和33年~34年にかけて同町にもう一軒「湯の街スタジオ」、温泉二丁目の旅館「仁泉」のそばに「芦原スタジオ」と計3軒が誕生。売春防止法が施行されて間もなくのことで温泉客も遊び場を求め、この3軒を”はしご”する客も多くいました。*1

夜の様子。

芦原温泉に3軒あったストリップ劇場のうち、その後、湯の街スタジオ、芦原スタジオは閉店。芦原ミュージック劇場だけが、劇場を拡張。珍しいガラス張りの2階ステージも特設。ストリッパーの寮までつくりました。*1

建物裏側の看板。

【参考文献】

*1 読売新聞福井支局:芦原温泉ものがたり(旅行読売出版社,1973)P.158-P.161

参考文献

参考記事

今回は、芦原温泉(福井県あわら市)の町並みと風俗を散歩します。

芦原花街の発生は、明治の頃、八幡楼、福島屋、山室屋、橋本楼がそれぞれ、1~2名の芸妓を抱えていたのが始まりで、大正7年に芸妓検番が設立、大正11年に、芸妓の技法、作法、学科を習得させる「柳糸学舎」が創立されました。*1

「芦原温泉市街図」*1 によると、えちぜん鉄道の踏切近くの善久寺の隣に、「置屋」が記載されています。

置屋だったと思われる建物。

2階部分の造作。

【参考文献】

*1 芦原温泉開湯100周年記念誌編集委員会:開湯芦原100年史(芦原町,1984)P.101,「芦原温泉市街図」

参考文献

参考記事

小松市今江町にある銭湯の今江温泉元湯。小松駅と串茶屋の中間あたりの道路沿いにあります。

大型の銭湯です。

入口。

「今江温泉」と書かれた煙突。

参考文献

参考記事

串茶屋には、遊女の共同墓地があります。

300坪に及ぶこの墓地は江戸時代、文化・文政の頃に出来ました。*1

東京南千住の浄閑寺は吉原の菩提寺であったため、境内には三千人の遊女の供養塔があり、また、新宿の投げ込み寺であった成覚寺には子供合埋碑がありますが、ともに合葬したものです。これに対して、串茶屋の遊女の墓は、単独の墓で、全国的に極めて珍しいものです。大小さまざまな女郎墓は、紋所や蓮の花を彫刻されたりした大きく立派なものです。*1

遊女の六地蔵。*1

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.125-P.130

参考文献

参考記事

串町のバス停付近。古い建物が残っています。

串茶屋の旧時の建物で現存しているものはありませんが、妓楼中屋の建物が串町に移築されて、北出酒店の家屋として妓楼の輪郭を留めています。*1

2階部分。

東側から。

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.38

参考文献

参考記事

今回は、串茶屋(石川県小松市)の町並みと風俗を散歩します。JR北陸本線小松駅からレンタサイクルに乗り、約20分。串茶屋バス停に到着します。

串茶屋のおこりは藩政時代の初期の北陸街道の宿駅制度の実施に始まっていて、串の北方のはずれにあった一里塚の傍にできた茶店の給仕女が、やがて前田利常の公許を得て遊女となり、串の廓となりました。*1

バス停脇の串茶屋町史蹟案内図。

町の北側に今も残る遊女の墓。

妓楼「山屋」の名残を留める三階の松。

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.5-P.18,P.34-P.35

参考文献

参考記事

金沢市街の犀川大橋南詰交差点から北西へ約500m。住宅地の中に銭湯のあわづ湯があります。

昔懐かしい昭和の香りがする銭湯です。

建物の大きさに圧倒されます。

大きな暖簾。

参考文献

参考記事

金沢市片町2丁目の新天地飲食街の奥に、屋台風の横丁の「中央味食街」があります。

軒先の低い店舗がずらりと並んでいます。

夜になると、レトロな雰囲気が色濃くなります。

まるで、昭和の時代にタイムスリップしたかのようです。

参考文献

参考記事

金沢市の片町の「片町きらら」の裏通りに位置する新天地商店街。昭和のにおいが残る一画です。

新天地のルーツは、戦後の闇市で、市内の浅野川沿いから集団移転して生まれました。*1

夜になると、ネオンが灯ります。

京の町屋のような落ち着いた佇まいです。

【参考文献】

*1 「出世地蔵」の案内板より。

参考文献

参考記事

石坂の有楽園跡の通り。*1

「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されている戦前の玉ノ井を連想させる入口を持つ建物。

緑色のタイルで装飾されています。

玄関のタイル。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.26-P.31

参考文献

参考記事

にし茶屋街にある西検番事務所の角を右に曲がってしばらく行くと、掘割にかかる小橋が見えます。*1

小橋を渡った先がかつて赤線のあった石坂で、地元の人は「いっさか」と発音します。*2

スナックが密集しています。

タイルで飾られたスナック。

石坂は、かつてタイルの見本市のようだといわれたほど、タイルで装飾された娼家の多い町でした。*2

【参考記事】

*1 風俗散歩(金沢):掘割にかかる小橋(2010.4)

【参考文献】

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.193-P.199

参考文献

参考記事

今回は、金沢の町並みと風俗を散歩します。

にし茶屋街にある西検番事務所。水色も木造の建物です。

西検番事務所は、にし茶屋街(写真左奥)にあります。

西検番事務所は、芸妓の稽古場兼管理事務所として建設されました。

玄関部分のモダンな装飾。国登録有形文化財の建造物です。