JR天満駅南側。天神橋筋商店街の東側に大看板が見えます。

ホテルが建っています。

御入口。

24時間OKです。

月: 2017年8月

天満市場の北側の商店が建ち並ぶ通り。

業務用スーパーの隣に、東洋ショー劇場の看板があります。

角に惣菜屋さんが入る建物が東京ショー劇場です。

入口。

参考文献

参考記事

天満の立ち呑み屋街の東側に、「天満市場」のアーケードがあります。「ぷららてんま天満市場」の北側です。

アーケードの天井には、無数の提灯。

レトロな雰囲気の残る市場です。

漬物屋さん。

参考文献

参考記事

今回は、天満(大阪府大阪市北区)の町並みと風俗を散歩します。

日本一長い商店街「天神橋筋商店街」は、JR大阪環状線の天満駅を下車すると目の前です。

昼間から営業している立呑み屋が乱立しています。

一本、細い路地を入ったところには、3軒ほどの立ち呑み屋があります。

串焼屋の提灯。

参考文献

参考記事

茅野駅近くになる老舗映画館「新星劇場」。2013年11月に閉館しました。*1

建物には、星のマーク。

新星劇場は、邦画が全盛期を迎えていた1957年に、地元有志が出資を募って建てた木造館で、98年からは同市で開いてきた小津安二郎記念・蓼科高原映画祭の主会場の一つとして地域の映画文化を支えました。*1

踏切脇の看板。

【参考文献】

*1 信濃毎日新聞(2013.9.30)「小津映画祭の舞台閉館へ 茅野「新星劇場」半世紀余の歴史に幕」

参考文献

参考記事

かつての花街だった茅野駅前の仲町周辺には、スナックが数軒点在しています。

看板建築。

駅前付近。

飲食店やスナックが入居する長屋風の建物。

参考文献

参考記事

今回は、茅野(長野県茅野市)の町並みと風俗を散歩します。

茅野の花街は、旧宮川村地域(現在の宮川町)と旧永明村地域(現在の仲町)にあって、芸妓の派遣先として、永明地域には、「世界」「新来」「真砂」「富士香」、上川橋向こうの宮川地域には、「角屋」「銀水」「二葉料理店」「苦楽園」「金泉料理店」などの料理屋・料亭がありました。花街があった諏訪の4地域(上諏訪、下諏訪、岡谷、茅野)の中でも茅野は、寒天製造業が最も盛んな地域で、茅野の花柳界が最も賑わう時期と寒天の製造時期が結びついていたことから、茅野の芸妓は、「寒天芸者」と呼ばれていました。*1

街灯の看板に「割烹世界」の看板が残っています。

割烹「新来」と思われる建物。

掲示されている案内図で、割烹「新来」の位置を確認できます。

【参考文献】

*1 谷岡優子:関西学院大学先端社会研究所紀要第12号「地方花柳界における〈芸〉と〈色〉-諏訪湖沿岸地域の事例-」P.33-P.34

参考文献

参考記事

岡元町から県道へ抜ける小路。飲食店が2軒建ち並んでいます。

風情のある木造家屋です。

逆方向から。

看板。

参考文献

参考記事

岡元町の旧花街には、スナックが点在しています。

置屋が密集していた新富町のスナック店。

岡元町の通りに面したスナック。

岡元町の通りの中央付近。小柳ビル(旧小柳検番)近くのスナック。

割烹料亭の寿々喜亭の近くのスナック。

戦後になって、新屋敷区(岡元町)内に、風俗営業(赤線)として、さつき、みやこ、ベニス等の店がオープンしましたが、売春防止法施行と共に、廃止となりました。*1

【参考文献】

*1 区誌編集委員会:新屋敷区誌(新屋敷区,2008)P.231

参考文献

参考記事

岡谷の花街において、主な芸妓の派遣先は、小柳、寿々喜亭、信濃屋、みゆき、千成、鳥かつ、山せん、松風亭、などの料理屋、料亭でした。*1

岡元町の南側の通りに、現在も割烹料亭の寿々喜亭が営業中です。向かいには、信濃屋の建物が見えます。

ステンドグラスの装飾。

建物脇の路地。

【参考文献】

*1 谷岡優子:関西学院大学先端社会研究所紀要第12号「地方花柳界における〈芸〉と〈色〉-諏訪湖沿岸地域の事例-」P.34

参考文献

参考記事

昭和8年、岡元町が置屋指定地となってから、逐次置屋ができました。写真は、岡元町の東端の置屋「都」と思われる建物。*1

花街が衰退した後は、旅館みやこ荘に転業しました。*2

当時の屋号が残っています。

実際に置屋が増えてきた段階では、岡元町よりも岡元町と本通り(県道)の間の「新富町」に、多くの置屋が置かれました。東端から、喜仙、瓢家、富乃家、曙、吉住、芳野家、花房家、玉の家、北繁松が建ち並びました。*1

ハートのマークの装飾。

【参考文献】

*1 区誌編集委員会:新屋敷区誌(新屋敷区,2008)P.229,P.232「昭和前期の芸妓置屋等配置図」

*2 岡谷市下諏訪町住宅明細地図(1970)P.18

参考文献

参考記事

今回は、岡谷(長野県岡谷市)の町並みと風俗を散歩します。

岡谷の花街の誕生までには、幾多の屈折がありました。明治37年7月、平野村内の手塚茂太郎氏ほか20名から芸妓置屋営業免許指定地出願が出されましたが、風俗上害があり、反対する立場と、街発展上賛成という立場がぶつかりあい、長い間停滞していました。*1

昭和4年の昭和恐慌のとき、不況対策と結びつけ税収もあり、街の活性化にもつながると強調され、昭和8年12月、ついに県から許可が出され、平野村岡元町が芸妓置屋の指定地となりました。*1

岡元町は、現在の県道の新屋敷バス停留所から南側へ入ったところです。

現在小柳ビルがある場所には、小柳見番と置屋の嘉美野家がありました。*1

岡元町の西のはずれに位置する老舗のすき焼き店「美好」。

ここには、三好検番がありました。*1

【参考文献】

*1 区誌編集委員会:新屋敷区誌(新屋敷区,2008)P.229,P.232「昭和前期の芸妓置屋等配置図」

参考文献

参考記事

須坂の青木新道には、飲み屋街が形成されていて、青木新道からトテ馬車(人を乗せる馬車)が出ていました。1

青木新道は、かつて、赤線・青線地域で、7,8軒の店が並んでいました。1

現在の青木新道には、古びたスナックの建物が残っています。

青木新道の赤線・青線は、昭和32年の売春防止法の施行により廃止となりました。*1

上中町の交差点の南側。国道406号線沿いの時計や人形屋の間の路地。

昔の雰囲気が残る路地です。

くの字型に曲がりながら続いています。

木造母屋の前を通りぬけると反対側の道路へ出ます。

参考文献

参考記事

うきよ小路の奥まったところにある、銭湯の「君が湯」

汲み井戸や共同水道しかなかったころは、バケツで水を運ぶ仕事は子供の仕事で、共同水道から家の風呂まで何度も往復して風呂に水を入れました。もらい湯といって、隣近所で声を掛け合い、もらい湯に行ったり来たりし、濃密な近所付き合いの家族ぐるみの交流の場でした。1

近隣の人々は「君が湯」という銭湯へいった。「君が湯」は平成になって、閉鎖され煙突も撤去された。1

近隣の人々は「君が湯」という銭湯へいった。「君が湯」は平成になって、閉鎖され煙突も撤去された。1

玄関付近。

玄関付近。

うきよ小路の入口。

欄干に「浮世橋」彫られた石橋が残されています。

かつての用水の跡。

町屋の裏側を流れるので、「裏側用水」と呼ばれていました。(案内板より)

左側の欄干には、「うきよばし」、反対側には、「昭和二年六月」と彫られています。

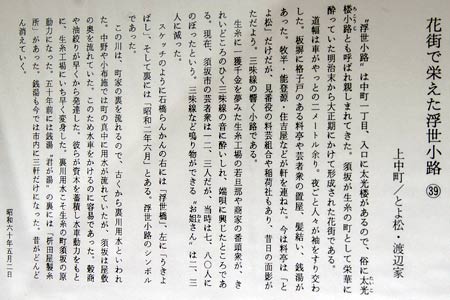

須坂の花街の全盛期は、昭和の初期のころで、上中町のうきよ小路沿いには、芸者衆を抱える置屋軒を連ねていました。戦後、昭和30年代は、戦後の花街の最盛期で、花街の芸者の名入りの手ぬぐいタオルが配られていました。戦時中に疎開してき富士通が電話器製造などで最盛期を迎えていたのもこの時期でした。*1

現在のうきよ小路は、、料亭「とよ松」の建物など、当時の小路の雰囲気が残されています。

うきよ小路の案内板。

須坂の芸者衆も昭和から平成に変わる頃には、徐々にその数が減り始め、長野からコンパニオンを呼ぶようにもなり、平成10年頃には、座敷に揚がる芸者は姿を消しました。

【参考文献】

*1 須坂市誌編さん室 編. 須坂市誌 第2巻 地誌・民俗編(須坂市,2014)P.492-494

参考文献

参考記事

劇場通りにある東京庵。明治時代創業の老舗食堂です。

木造三階建て。

玄関脇に、ひょうたんの意匠。貼り紙によると、冷やし中華は、店主自慢のメニューです。

冷やし中華とビールを注文。

参考文献

参考記事

須坂の劇場通り商店街(以下、劇場通り)は、須坂駅の南東約1kmのところにあって、全長は約500mです。劇場通りの入口には、商店街協同組合が設置したアーチがあります。劇場通りは、須坂劇場が昭和50年頃まで立地していた通りです。1

金物屋の建物。

食料品、理容・美容、飲食、クリーニング、靴、薬・化粧品、花卉、衣料品などの商店が建ち並んでいます。1

反対側(南側)のアーチ。

今回は、須坂(長野県須坂市)の町並みと風俗を散歩します。

須坂駅前の「かなめ町通り」は、飲食店が連なる通りです。

かなめ町(要町)は、赤線・青線地域で、34,5軒の店が並んでいましたが、これらの店は昭和32年の売春防止法の施行により廃止となりました。また、昭和の戦時中まであった共栄館という映画館は、戦後はダンスホールに生まれ変わり、昭和27年頃まで続きました。当時ダンスホールは、不良の溜り場などと陰口をいわれたこともありました。昭和の中頃は、若者たちは、要町で吞むことが多く、駅前は、昭和40年代までは富士通に通勤する人々で賑わっていましたが、昭和50年頃からバスで富士通の工場まで送迎されるようになってから、賑わいも減っていきました。*1

現在のかなめ町通りは、スナックが複数店入居する商業ビルなど、飲食街の賑わいをたもっています。

かなめ町会館。

スナックの看板。

新湯田中温泉の繁華街にあるひと際目立つオレンジ色の建物。

パチンコ店だったようです。

パチンコ「金の玉」の看板。

現在は、金の玉は無く、スナック店になっています。

参考文献

参考記事

新湯田中温泉の入口付近にある通称「YOU遊街」と呼ばれるスナック街。

レトロなスナック店が密集しています。

1階がスナックの店舗の2階部分の看板。旧店名の看板が残っています。

水着姿の女性。

参考文献

参考記事

旅館の清風荘。改築されていますが、遊廓時代の風情のある建物です。

地元の方の話によると、中庭に湯小屋がある構造は遊廓時代の名残だそうです。

中庭の奥に見える蔵のような建物は、宴会用の座敷です。蔵を改良して座敷にしたのではなく、最初から蔵のような座敷として作られました。

茶室として使われていた部屋。

参考文献

参考記事

かつての湯田中遊廓の通り。地元の方の話によると、この道路の両側には遊廓がびっしりと建ち並んでいたとのこと。道路は、はじめ私道でしたが、私道だと除雪してくれないので、皆で話し合った結果、町に寄付して公道にしてもらったそうです。湯田中遊廓は、踊りや三味線などの芸を披露する宴席だったそうです。

通りの中でも最大級の旅館。

かつての妓楼の屋号がそのまま残る白雪楼。

現在は、旅館が建ち並んでいます。

参考文献

参考記事

今回は、湯田中(長野県下高井郡山ノ内町)の町並みと風俗を散歩します。

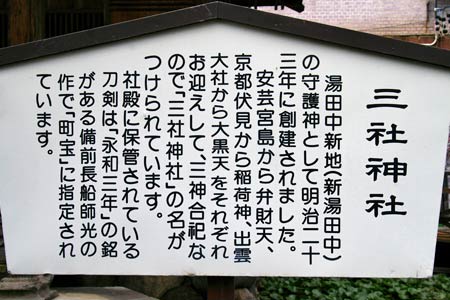

湯田中新地の入口に位置する三社信者は、湯田中新地の守護神です。

祠脇の池の中央の石。

三社神社の西側に湯田中遊廓がありました。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 長野県(東京交通社,1926)