ソープ街の中に古い旅館があります。「想い出」という屋号の旅館です。旅館の隣(写真奥)には同じ「想い出」という屋号のソープランドがあります。

緑のタイルの装飾がある立派な建物です。こちらも同じく「想い出」という屋号です。新館と旧館という位置づけでしょうか。

旅館の入口。左側の円柱に「旅館想い出」、右側の円柱に「お気軽にどうぞお泊りください」と書かれたプレートが貼ってあります。

ソープランド「エデン」の看板が右手前に見えます。新旧店舗を対比させてみました。

ソープ街の中に古い旅館があります。「想い出」という屋号の旅館です。旅館の隣(写真奥)には同じ「想い出」という屋号のソープランドがあります。

緑のタイルの装飾がある立派な建物です。こちらも同じく「想い出」という屋号です。新館と旧館という位置づけでしょうか。

旅館の入口。左側の円柱に「旅館想い出」、右側の円柱に「お気軽にどうぞお泊りください」と書かれたプレートが貼ってあります。

ソープランド「エデン」の看板が右手前に見えます。新旧店舗を対比させてみました。

水野町公園近く。ソープランド「AAライン」のある通り。

ソープランドの向かいに古い建物が残っています。

入口に屋号が見えますが、何と読むのかはよくわかりません。入口と窓枠に緑色の鮮やかなタイルの装飾があります。

4つある窓には、富士山の装飾が施されています。

ソープ街の裏手には、古い建物が残っています。

1階は喫茶店になっている建物。

全体は、ピンクのタイルで装飾されていますが、中央の庇部分は白と黒のタイルで装飾されています。喫茶店の看板は新しいです。

鳩の街などで見かけるタイルの円柱を思い出しました。

ソープ街の中に、自販機が設置された一角があります。「三楽」と書かれていて、一見、売店のようです。

正面から見ると「自動販売機コーナー」と書かれています。散歩に疲れたときに、一息つくには最適です。

自動販売機コーナーには金津図園の案内看板があります。

上記とは別の場所ですが、自販機が並んで設置されている場所がありました。

錦三の町並みを散歩していたら、公衆トイレを見つけました。「こんな所に公衆トイレがあったのか...」と言いたくなるような場所にあります。公衆トイレとしては、かなりの狭小建築だと思います。

三角屋根の小さな建物です。

ここの通りは、ツルシゲ通りという名前がつけられているためか、トイレの入口には鶴がデザインされています。

中を覗いてみると、以外にも綺麗で、落書きは少なく、こちらの1箇所だけでした。

今回は、(愛知県名古屋市中区)の町並みと風俗を散歩します。

錦三丁目、通称・錦三(きんさん)は、名古屋市を代表する歓楽街の一つです。

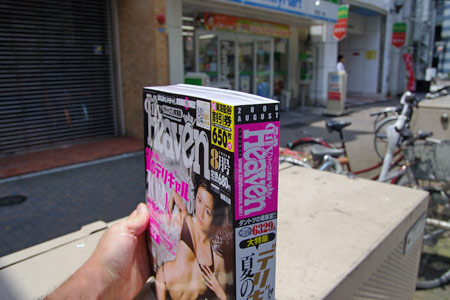

「錦三」のコンビニの雑誌コーナーにうずたかく積まれた雑誌が目につきましたので、さっそく購入してみました。名古屋の風俗雑誌「シティヘブン」です。大判の時刻表以上の厚さ(約1,300頁)で重さは2.5Kgぐらいあります。片手で持つと、その重さのために手が震えてきます。

「シティヘブン」編集長の話によると、「名古屋人は保守的で警戒心が強く、ボッタクリに遭わないように風俗雑誌を見て行くので、名古屋の町は(ボッタクリのない)健全な町になった。」と名古屋には独自の文化圏が存在するそうです。*1

風俗店専用の広告掲示板。まだ出来上がったばかりと思われ広告募集中です。名古屋は広告ビジネスが成り立ちやすい土地柄なのでしょうか。

【参考文献】

*1 文野石平:現代(1997.11.27)P.86 「東西性風俗街道 名古屋編」

金鳥居から坂を少し上ったところにある山田屋牛乳店は、武田牛乳の販売店です。

ロゴは、白地に赤色の象。

武田牛乳は、戦国大名の武田信虎(武田信玄の親)の末裔が、明治5年(1872年)にしょうゆ醸造業(テンヨ武田)を創業したのが、始まりで、 その後、テンヨ武田の姉妹会社の武田食品株式会社が昭和23年より市乳部門を設置し、象のマークの武田牛乳として販売しています。*1

武田牛乳の販売車。

【参考URL】

テンヨ武田:「テンヨ武田の商標」

本町2丁目商店街の西側。

長屋風の建物が建っています。

「一富士」という屋号のようです。

こちらは、久之家と読めそうです。

本町2丁目商店街。

緑で縁取られたドアと窓。

軒下のランプ。

ドアの取っ手もお洒落です。

月江寺駅の東側。西裏通りのゲートがあります。

昭和20から40年にかけて、織物産業は、富士吉田で隆盛を誇りました。そして買い付けに集まってきたバイヤーたちや労働者の娯楽の場だったところが西裏地区でした。*1

通りの両側には大小さまざまな路地が派生しています。味の店「新田川」のある路地は、上の写真の右手(西側)から入ります。

さらに、坂を下りたとろの東側に「新世界通り」のゲート。

甲斐絹をはじめとする織物産業は、昭和20から40年にかけて近代化され隆盛を誇っ…

今回は、富士吉田(山梨県富士吉田市)の町並みを散歩します。

甲斐絹をはじめとする織物産業は、昭和20から40年にかけて近代化され隆盛を誇ってきました。*1

山梨県織物整理株式会社の工場があります。

現在は別の場所(都留信用金庫の近く)に移転しています(張り紙より)。

鋸型の屋根。工場らしい風景です。

甲府市内の城東通り沿いのNTT山梨支店の近くに、ユニホームメーカーのビルがあります。

ビルの入口には、ナース服等のユニホームが展示されています。写真中央のナース服は、ピンク色で、襟が白。前チャックのデザインです。

弁天通りと交差する銀座通り商店街。山梨英和学院(明治22年(1989年)の設立)専門の制服ショップがあります。

山梨英和学院の生徒達は昔から流行に敏感で、明治33年(1900年)には、ほぼ全員がはかまを着用していたそうです。はかまを胸高くはいて歩く姿はそのころの甲府市内でも人目をひく存在でした。*1

現在の制服は、1928年に考案され、夏服は、海外から日本に入ってきたセーラー服の原型といわれています。ネイビーブルーのタイ、襟元と袖口に入っている白の3本線が特徴です。*2

【参考文献】

*1 山梨英和学院:山梨英和学院八十年史(1969)P.122-123

【参考URL】

*2 山梨英和学院:セーラー服の原型を守る制服

甲府市の錦通り。中央1丁目の繁華街です。1階や地下に飲食店が入るビルが建ち並びます。

飲食街の中に、マッサージ店が混在しています。

エステ「ハワイ」。

赤い色の健康エステの看板。

甲府市中央4丁目。ビル街に「柳小路」の入口があります。

柳小路飲食店街。

狭い小路に飲食店が建ち並んでいます。

小路はL字型になっていて、北側の通りに抜けています。

甲府の繁華街の中心部。春日ビルの中にある「一番街」。

ビル内の路地の飲食街。

韓国エステの看板。

反対側の入口。

今回は、甲府(山梨県)の町並みと風俗を散歩します。

甲府の中心街にあるオリンピック通り。青色のゲートが印象的です。

案内図。

飲食店がひしめき合っています。

反対側から。

神栖から潮来有料道路で潮来方面へ向かい、鰐川を渡ってすぐのところに石材店の展示場があります。

仏様の手と思われる石のオブジェなど、さまざまな石材の見本が展示されています。

その中で、ひときは目をひくのが、こちらのちんこ石です。亀頭の部分の皺がリアルに再現されています。

ペニスの反り具合もGOODです。残念ながら、まんこ石はありませんでした。

潮来駅の北側の長勝寺の隣に西円寺があります。長勝寺は観光地として有名ですが、西円寺を訪れる人はほとんどいません。

西円寺には、遊女の供養塔があります。

衆生済度(しゅじょう-さいど)遊女の墓と書かれています。大辞泉によると、衆生済度とは、仏語で、「迷いの苦しみから衆生を救って、悟りの世界に渡し導くこと。」だそうです。

墓の隣に遊女の碑(衆生済度遊女の墓建立の誌)があります。

----衆生済度遊女の墓建立の誌----

かつて、一世を風靡した野口雨情の哀感の詩「舟頭小唄」もその背景が遊廓の町潮来であったからこそ、いっそう世の人々の情をさそったのではなかろうか。古書の一文をかりれば、菖蒲咲く潮来の里は、奥州から中山道に通ずる要津にあたり、銚子より鉾田より凡そ内海に入る者皆ここを過ぎりければ、水駅として世に顕る。されば、古くから艶色をひさぎて、旅情を慰むるものななどありしならん。

徳川氏、府を江戸に開き、この地水戸の領となりし後は、その盛り旧にも倍し、交通益々頻繁にして、諸大名の蔵屋敷建ち、朝夕に出船入船落込客も多かりければ、藩治殊に意を用い、水戸藤柄の娼家を移し、江戸の制に倣ひて浜一丁目に公娼を許し、地方の繁栄を支える傍ら、罪人の検挙等に資せらるとあり、延宝7年(1679年)潮来の一画に正式なる遊廓が誕生したのである。明治維新後の明治5年、娼妓解放令が出され改革が行われたかに見えたが、実際は、空文化した公娼制度は、賃座敷業に変形し、却って繁栄をみた。

不夜城の妓楼に連ねる源氏名の数々、だが彼女達は好んで入籍したわけではない。年貢の上納に事欠く農家の娘、両親を失った孤児、高利の返金に迫られて親のために観念した孝行娘、義理ある人のために身を沈めた年若き妻女、かどわかされ汚されて売り飛ばされた非力な女等、殆どが善良なる子女であった。彼女達の末路は薄幸であり、殊に病を得て死んだりすると余計憐れであった。墓に刻まれることは稀で、大ていは露の世を生きた証として厄介になった寺の過去帳にひっそりと眠るのが普通だった。中には、畜生道に落ちたとして坂の途中に穴を掘り馬の轡がちゃがちゃ鳴らして埋めたものもあったとか。

遊里の巷に咲いては泡のごとく消えていった哀しい命、これこそ今日の潮来が観光の潮来として全国津々浦々に至るまで人口に及んだ礎であったろうと感慨を深くするものである。

(後略)

江戸時代、潮来が香取、鹿島、息栖(いきす)の三社詣の上り下りの船便で賑わっていたころ、この地には遊廓がありました。三社詣は、いわば男たちの隠れミノでした。*1

浜町通りには、かつて妓楼や待合が立ち並んでいました。通りの入口には復元した大門があります。*2

今は当時の面影はありません。わずかに一軒のみ当時の威容を保っているのが、旧妓楼の「あやめ楼」です。*2

入口の造りも立派です。

通りを逆方向から見たところ。

P.319

潮来が香取、鹿島、息栖(いきす)の三社詣の上り下りの船便で賑わっ…

P.115

唯一の遺構で威容を誇る旧妓楼の「あやめ楼」

P.119

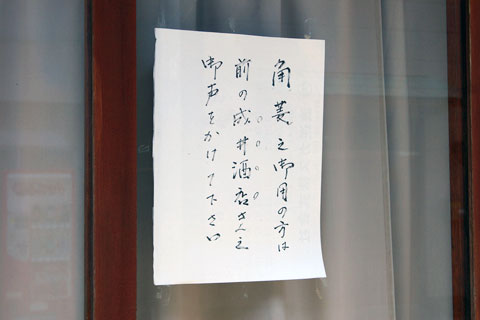

角菱旅館は…

前川あやめ園から潮来下町通りを行くと、角菱旅館があります。昔はここが船着き場でした。*1

今回は、潮来(茨城県潮来市)の町並みと風俗を散歩します。潮来は、「水郷」という名で呼ばれる通り、古くから歓楽郷と知られる所です。現在は、JRの潮来駅近くに前川あやめ園があり、6月になるとあやめ祭りが開催されます。

あやめ娘の皆さんが出迎えてくれます。

あやめ祭りの呼び物は、何と言っても、嫁入り舟です。舟に乗っているのは、募集した本物の花嫁さんだそうです。かなり綺麗な方でした。観光客からは、「おめでとう!」の声がかかります。嫁入り舟は、そのまま北利根川まで出ます。おそらく、そこから花婿さんが待つホテルに向かうのだと思います。

名物の「あやめ踊り」。この踊りは、もともとは、娼妓が踊っていたものです。*1

【参考文献】

*1 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂,1929)P.197