旧花街の東側に理髪店だった古い建物があります。

当時のままの状態で残されています。

入口には、斜め取っ手のドアがあって、美容室らしいモダンなデザインです。

サインポール。

旧花街の東側に理髪店だった古い建物があります。

当時のままの状態で残されています。

入口には、斜め取っ手のドアがあって、美容室らしいモダンなデザインです。

サインポール。

白山花街の南側には、現在も当時の料亭の建物がわずかに残っています。

旧花街の南端に、元料亭の濱乃家の建物があります。

美しい木造建築です。

玄関付近。

2階部分に、「濱乃家」と彫り抜かれています。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.139

白山に商家が建ち始めたのは日清戦争の頃で、現在の柳町仲通りに「新開地」と呼ばれる歓楽郷ができ、陸軍砲兵工廠(現在は東京ドーム)に通う職工さんなどの往来で賑わいました。日露戦争の頃になると、樋口一葉の「にごりえ」の舞台にもなった銘酒屋ができて、はじめて酌婦がホステスとして現れるようになったのが、白山花街ができるまでの濫觴(らんしょう)でした。*1

「大正時代における白山花街分布図」*1 を見ると、現在の白山仲通りにある商店街付近は、花街の北側に位置します。

現在、その面影はありません。

花街の北東側。住宅街になっています。

付近の電柱には、「三業」と書かれたプレートがあり、当時この一帯が花街だったことが解ります。

【参考文献】

*1 浪江洋二:白山三業沿革史(雄山閣出版,1961)P.9,P.159

樋口一葉の住まいがあった白山通りを横切ると、柳町仲通り商店街に入ります。

一葉の住まいからこのあたりまでの一帯は、銘酒屋と称する私娼宿が並ぶ色町でした。一葉の「にごりえ」は、この銘酒屋を舞台とした小説で、「空壜(あきびん)か何か知らず、銘酒あまた棚の上にならべて・・・」と銘酒屋のことが描写されています。1

銘酒屋とは、酒を並べてはいるものの店の奥や2階で娼婦たちが客を遊ばせ、春をひさぐ場所。そんな女たちが一葉に手紙の代筆を頼みにくるようになりました。2

一葉日記「しのぶぐさに、次のような一節があります。*1

「となりに酒うる家あり 女子あまた居て客のとぎ(伽)をする事うたひめのごとく遊びめに似たり つねに文かきて給われとて わがもとに来る」

昔、デパートの屋上遊園地などにあった乗り物が何台も並んでいて、楽しそうな商店街です。

商店街の周囲は開発が進んで、高層マンションが間近にせまっています。

【参考文献】

*1 槐一男:一葉の面影を歩く(大月書店,1995)P.84-P.89

*2 野口碩:樋口一葉と歩く明治・東京(小学館,2004)P.55

今回は、白山(東京都文京区)の町並みと風俗を散歩します。

都営三田線春日駅の小石川方面口からでると白山通りがほぼ南北に走っています。しばらく北上すると右側に興陽社ビル(1階は紳士服コナカが出店)があります。

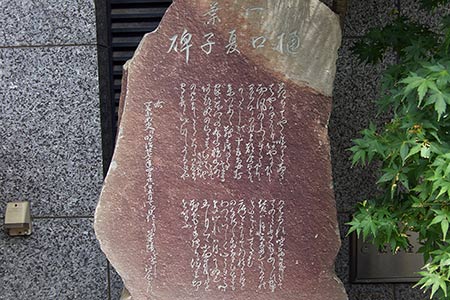

ビル前の右手に「一葉 樋口夏子碑」がたっています。

一葉の終いの住まいは、この碑の後方で、文京区円山福山町四番地にありました。*1

この文学碑は、樋口一葉の明治27年4月28日、5月1日の日記より筆跡を写して記念としたもので、昭和27年9月7日に建てられました(案内板より)。

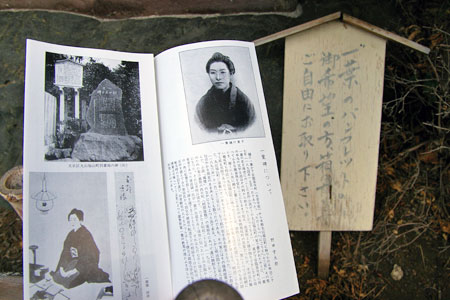

碑の下には、「一葉のパンフレット、ご希望の方ご自由にお取りください。」と書かれた立て札があります。箱の中をあけてみると、興陽社が作成したパンフレット*1 があります。

JR南仙台駅から東へ2.5Kmhほど行った袋原に、スナック街があります。

長屋風の建物の1階にスナックが並んでいます。

周囲は閑静な住宅街ですが、この一画だけがスナック街になっています。

スナック、居酒屋、カラオケの店舗が営業中です。

複合文化施設「たいはっくる」の北側から西の方向を見ると、道路がゆるやかなカーブを描いて続いています。

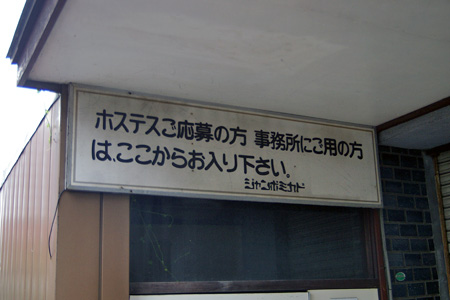

現在、キャバレーとなっているこの建物は、かつてはミリオン劇場という名の映画館でした。

周囲には高層マンションが建ち、開発が進んでいますが、この建物だけは当時のままです。

事務所入口。

2番街の隣に、長町マーケットのアーチがあります。

戦後から昭和30年代まで、現在の2番街を含めた範囲が長町マーケットでした。近くには、青果市場があって、町の人と農家の人で賑わいました。

アーチをくぐると、古いアーケードが続いています。

「商」の1文字だけが残っています。

アーケード内部。ハートのマークの看板

2番街は、居酒屋やスナック、焼肉屋、ホルモン屋などが軒を連ねます。

もともとは、魚屋、茶屋、お菓子屋、洋装店、時計屋などの店が軒を連ねる商店街で、昭和40年頃は、現在のような飲み屋は数えるほどでした。*1

もともとは、長町マーケットと呼ばれていたようです。*1

「PUB豚」。めずらしい屋号の店です。

【参考文献】

*1 別冊東北学編集:仙台学v. 1 (別冊東北学編集室,2005)P.78-P.79

今回は長町~南仙台(仙台市太白区)の町並みと風俗を散歩します。

地下鉄長町駅から歩いてすぐ。路地入口にかかるアーチ状の看板に「2番街」の3文字が目に飛び込んできます。中には小さな飲み屋街が並んでいるようです。

上に王冠のようなデザインがあって、レトロな雰囲気です。

裏側には、「有難うございます」の文字。

飲み屋街は、L字状になっていて、逆側の出口にも同じようなアーチがあります。

【参考文献】

*1 別冊東北学編集:仙台学v. 1 (別冊東北学編集室,2005)P.78-P.79

苦竹のかつての歓楽街は、現在区画整理が行われていますが、西側の一画には、飲食店街が残っています。

石畳の小路。

隣には、もう一本の小路。

エーワン。

現在は更地となっているかつてのキヤンプシモフネの歓楽街の名残と思われる建物が残されています。

左側のスナック「デコプチ」。

右側は居酒屋「ぴーちゃん」。

建物の背面は蔦に覆われています。

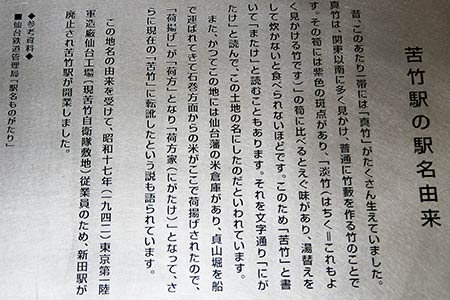

今回は、苦竹(宮城県仙台市宮城野区)の町並みを散歩します。

R仙石線で仙台駅から4つ目の苦竹(にがたけ)駅で下車します。

「苦竹」の地名は、この地に「真竹」がたくさん生えていて、えぐ味があって湯替えをして炊かないと食べられないほどだったことかが由来だそうです。

すると、国道45号線沿いに近くに、突如、ゴーストタウンのような飲み屋街が現れます。

ここはには、かつて苦竹小路の呼ばれた2本の路地がありました。苦竹は、敗戦後、進駐軍の苦竹キャンプ(キャンプシモフネ)があった場所で、苦竹小路は、米兵たちのために基地の目の前の田んぼを埋めて建設した歓楽街でした。進駐軍向けのスーベニアショップ(外国人向けのみやげもの店)やバー、クラブなどの他に、飲み屋でありながら2階で売春もする、いわゆる曖昧屋と呼ばれる店もありました。*1*2

【参考文献】

*1 藤木TDC:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.124-P.127

*2 別冊東北学編集:仙台学v. 1 (別冊東北学編集室,2005)P.93

仙台市の南部の若林区に石名坂と呼ばれる坂道があります。400年近く前、江戸、吉原で名を売った「石名」という遊女がいました。石名は、九州の武士の娘で、浪人した父とともに仙台に来ました。生活苦から船着場の遊女宿で働いていましたが、美貌のうえ学問もあったため、有力者の口効きで、吉原に鞍替えしました。その石名が住んでいたので、石名坂と呼ばれるようになりました。*1

現在は、閑静な住宅街です。

坂の途中に円福寺があります。

境内に石名の石碑があります。

【参考文献】

*1 河北新報出版センター:忘れかけの街・仙台(河北新報出版センター,2005)P.176-P.177

仙台駅の北側に、通称X(エックス)橋と呼ばれる橋があります。X橋は、明治22年の鉄道開通で分断された東側の鉄砲町と二十人町、西側の元寺小路と名掛町の二本の通りを一本で結ぶ橋として大正7年に完成しました。正式には宮城野橋といいますが、そう呼ぶ仙台市民はほとんどいないそうです。*1

敗戦直後、仙台にも米軍が進駐し、元の小田原遊郭に米兵用の慰安施設(RAA「特殊施設協会」)が開設されました。まもなくRAAが閉鎖されると、慰安婦たちは、どっと街は出てきて、いわゆるパンパンガール(街娼)となって、X橋の周辺に集まるようになりました。*1*2

平成10年(1998年)、「アエル」(写真中央の構想ビル)の建設によって、付近の様相は一変しました。*1

付近には風俗関連の店も数軒ありましたが、建物は残らず撤去され、開発が進んでいます。

「アエル」の展望台から見たX橋(写真下部)。周辺の開発が進んでいるのがよくわかります。

X橋自体も、都市計画道路の一部として架け替えが予定されていて、完成すれば広瀬通りとほぼ同じ幅員40メートルで仙台東部に達することになります。*1

【参考文献】

*1 小野幹,高橋こうけん:40年前の仙台(無明舎出版,2010)P.42,P.72

*2 熊谷達也:懐郷(新潮社,2008)「X橋にガール」P.242

横丁には必須の公衆トイレですが、壱弐参横丁の場合も、しっかりと準備されています。

公衆トイレは、横丁のあちこちにあります。

奥まったところにある公衆トイレの入口。トイレ表示がありません。従業員用でしょうか。

外の自転車置き場の風景と、よく調和しています。

壱弐参横丁内部には、生活に関するあらゆるものが揃っています。

長い年月を経て、いかにも古びた感じに見える洗い場もその一つです。

洗い場には井戸があります。

戦後闇市の姿をそのまま残している貴重な横丁です。

今回は仙台(宮城県仙台市)の町並みと風俗を散歩します。

仙台市街の中心に、壱弐参(いろは)横丁があります。

壱弐参横丁の原形は、太平洋戦争の終戦直後、路上に現れたバラック商店や露天の集合体、すなわち、戦後の闇市です。平行する2本の路地を中心に、細い路地が入り組んで迷路状に広がって、狭い店がびっしりと並んでいます。*1*2

壱弐参横丁は、昭和21年、戦後の仙台市の公設中央市場として誕生したマーケットが原形です。*1

近年は、壱弐参横丁を活性化する動きがあって、案内図などが整備されています。案内図の隣に、「中央市場」と書かれた当時のものと思われる看板があります。

増改築をくり返した結果、約40棟の戸建ての店舗や長屋の集合体となりました。トタン屋根に混沌の歴史がにじんでいます。*1

【参考文献】

*1 藤木TDC:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.128-P.131

【参考URL】

*2 NPO法人まちづくりcom:ふれあい百店街・壱弐参(いろは)横丁

水戸市街の中心部。南町にショッピングセンターの「MIMO」があります。

普通は、駅前でしか目にすることがない白ポストが、ここに設置されています。

オーソドックスなタイプの箱です。

背面には、ライオンズクラブの名が書かれています。

泉町2丁目に、映画館だったと思われる「スカラ座」の痕跡を残すビルが建っています。

「ラ座」の部分だけが残った看板。

崩れ落ちた看板。

建物の裏側から。

大工町の「旦那横丁飲食店街」の西側の通り。

「ニューブルームーン」の入口階段。

看板はブルー(水色)です。

飲酒運転禁止です。

泉町3丁目の歓楽街の中心は、国道50号線の北側に集中していますが、かつては南側も歓楽街だったようです。

「第三岩崎ビル飲食街」の看板。

建物の角の部分に取り付けられた電飾看板。

側面の意匠。

大工町のソープランド街に、かつてのソープランド「クイーン・シャトー」の廃墟があります。

敷地面積600坪という都内では考えられない規模です。建物は5階建てと巨大でありながら、客室は16(1フロアあたり4室)と少なく、1部屋の広さは20畳近くありました。*1*2

「クイーン・シャトー」がオープンしたのは、1980年の9月(当時は「トルコ風呂」と呼ばれていた時代です)。総工費8億円(当時)をかけた外観、内装の豪華さは、他に類をみないものでした。待合室は4つあって、3つはこれからプレーするお客様用、1つはプレー後に休憩するお客様用でした。エレベータは行きと帰りの2基。エレベータの中にはソファーが一つ置いてありました。*3

お城のような建物の中央のトランプのクイーンの絵が描かれていて、一層豪華さをかもしだしています。

1,2階はふき抜けになっていて、8千万円もする黄金のシャンデリアが天井からぶらさがっていて、その下には噴水がありました。*3

建物へは立ち入り禁止です。

【参考文献】

*1 酒井竜次:ニッポンの廃墟(インディヴィジョン,2007)P.130

*2 中田薫:廃墟探訪(二見書房,2002)P.88

*3 ミリオン出版:全国高級トルコ・ガイド(1981,ミリオン出版)口絵,P.160-P.161

大工町のソープランド街の入口。ここには数年前まで「水戸大工町三業組合」と書かれたアーチがありましたが、現在は撤去されています。

ソープランド街には、かつてここが花街であったことの名残と思われる料理屋などが現在も営業中です。写真の寿司屋さんの隣はソープランドです。

「ムサシ」と書かれた黒板塀。

「ムサシ」の隣にあった和風のスナック。

今回は、水戸(茨城県水戸市)の町並みと風俗を散歩します。

水戸市大工町には、ソープランド街があります。

周囲はソープランドた建ち並ぶ一画ですが、その中に三業組合の建物があります。

入口付近。近代的な鉄筋コンクリ-ト造りの建物ですが、料亭の風情を感じるデザインです。

建物の後側。