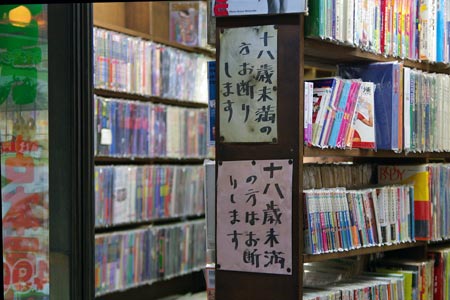

神保町の靖国通りから路地を入った「アカシヤ書店」の近く。

レトロなゲームセンターがあります。

ゲームセンターの歴史は、1972年に登場した米アタリ社のピンポンテレビゲーム「ポン」が普及のはしりと言われています。その後、1976年に「ブロッグくずし」が登場。1978には、タイトーの「スペースインベーダー」をはじめとするインベーダーゲームがヒットしました。*1

驚くべきは、入口付近に80年代の全盛時代のゲーム機が並べられていることです。手前から、「スペースインベーダー」、「ギャラガ」、「ムーンクレスタ」と並んでいます。まるで、博物館のようです。

【参考文献】

*1 石川弘義:大衆文化事典(弘文堂,1994)P.237