御手洗港から3分ほど歩いたところに蛭子神社があります。蛭子神社は、航海安全を祈って、元文(1736年)~寛保(1744年)代、豊前小倉から御神体を移して、建てられました。

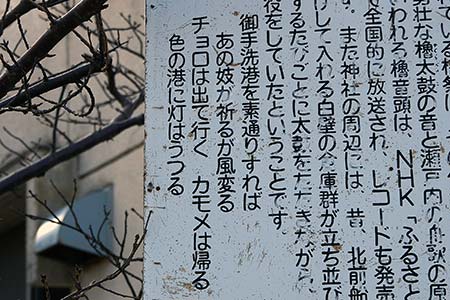

案内板に、「御手洗港を素通りすれば、あの妓祈るか風変わる。チョロは出て行く、カモメは帰る、色の港に灯はうつる。」と書かれています。

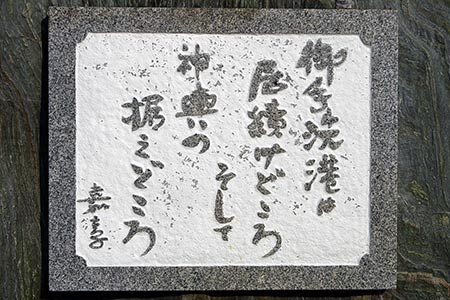

道路一つ隔てた石碑には、「御手洗は居続けどころ、そして神興の据えどころ」と書かれています。「居続け」は、江戸時代では、数夜を差すこともあり、近代公娼期では、12~24時間の以内の滞留のことをいいました。*1

遊女屋の主人、若胡子屋権左衛門が寄進した燈籠。*2

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.295

*2 豊町観光協会:お茶屋若胡屋遺跡と御手洗(豊町観光協会,2003 )P.44-P.45