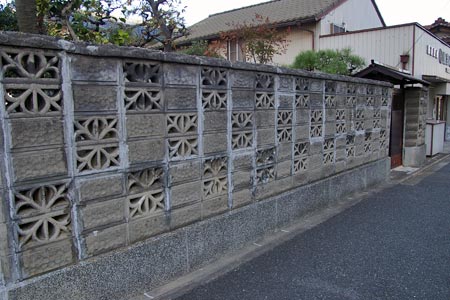

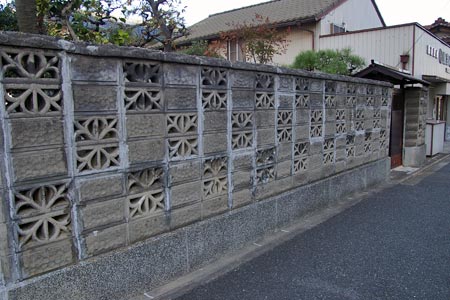

港陽三丁目の民家。趣きのあるブロック塀です。

穴あきブロックが規則正しく配列されています。

2個づつ上下反転させて組み合わせることにより、四葉のクローバーのような模様を演出しています。

穴あきブロックの部分を避けて、ペイントがされています。

港陽三丁目の民家。趣きのあるブロック塀です。

穴あきブロックが規則正しく配列されています。

2個づつ上下反転させて組み合わせることにより、四葉のクローバーのような模様を演出しています。

穴あきブロックの部分を避けて、ペイントがされています。

港陽3丁目付近はマンションが建ち並ぶ住宅地です。

1軒だけ、周囲と趣きを異にするアパート風の建物があります。

1階にはスナック。2階部分はタイルで装飾されています。

洋風の入口と和風の入口が隣り合って並んでいます。

その名が示すとおり、名古屋港に近い港区にあった「港陽園」。全国女性街ガイドによれば「戦前の稲永遊廓がちょっと移転したもので47軒に220名」の規模でした。「港新世界商店街」の看板のあるロータリーに、「かもめアパート(旧かもめ)」があります。

「かもめアパート」の名前が残る看板。

暖色系のタイルが鮮やかです。

現在もアパートとして利用されています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.100-P.101

今回は、港陽園(名古屋市港区)の町並みと風俗を散歩します。

地下鉄名城線の築地口駅を下車し、しばらく行くと「港新世界商店街」のアーチが見えてきます。*1

商店街といっても、商店らしい町並みはほとんど残っていません。

しばらく行くとロータリーがある場所に行きつきます。

「港新世界商店街」と書かれた大きな看板だけが残っています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.100-P.101

岐阜市日ノ本町に銭湯のイトシン湯があります。鉄筋コンクリートの建物です。

1階は駐車場になっていて、この階段を登った2階が銭湯です。肌にやさしい「軟水風呂」です。

浴場入口の看板。

脱衣場は広々としています。

名鉄岐阜駅に近い羽根町に、75年前から当時の姿で今現在も存在している建物があります。

芸文ダンスホール。建物全体が白いタイルで覆われています。

現在は、イタリア料理店*1 となっています。

建物側面の通用口。

【参考URL】

*1 イタリア料理「Ristorante BucaLupo」:ホームページ

国際園跡の南側の新栄町。すぐ近くは岐阜駅前の大通りです。

お茶漬け屋さんの建物。

ここも何かの商店だったのでしょうか。

長屋風の建物。角の穴あきブロック塀がアクセントになっています。

飲み屋が入る古い長屋の建物があります。

「ミカド」という屋号だった店。

建物のコーナーの部分に入口があります。

長屋には3つの店が同居していますが、それぞれ趣きがあります。

国際園は、戦後にマーケットの一部として発展した集娼地区でした。国際園は、はじめ国際街と呼ばれ、岐阜市の中心に位置する金(こがね)神社の境内にありました。大宅壮一さんは、「日本の裏街道を行く」*1 の中で、「神社の入口に、公衆便所と並んで”国際街”とネオンで書いたアーチをくぐると、その中はまるで娼家のトンネルであった。」と語っています。昭和31年国際街の移転が決まりましたが、その土地区画は、鉄道(JR)を挟んで金津園(現ソープランド)とは真向かいに位置していました。*2

花園町のあたりの電柱には、「国際」と書かれたプレートがあり、この付近が国際園があった場所だと思われます。

スナック風の建物が並ぶあたり。

玄関部分がタイルで装飾されています。

和風の建物。

【参考文献】

*1 宅壮一:日本の裏街道を行く(文芸春秋新社,1957)

*2 加藤政洋:敗戦と赤線(光文社,2009)P.136-P.142

今回は、岐阜(岐阜県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

岐阜駅北側の問屋町は、看板が重なる通りが続きます。

商店街から突き出た看板。

シンプルな「3丁目」の看板。

問屋町の遠望。古い町並みです。

新橋のガード下近くには、大人のおもちゃ屋さんもあります。

存在感のある看板。

1階に大人のおもちゃ屋とビデオ店が並んでいて、2階には焼き鳥屋が入っています。

アダルトグッズは、お土産やゲームの賞品に最適です。

風俗店が密集する新橋駅烏森口の飲み屋街には、無料案内所もたくさんあります。

派手なネオンの案内所。

こちらは、ピンク色の看板です。

こちらは、ピンク色の看板です。

裏口のドア。

「新橋方面近道」のビルの通路※1。中央部分あたりに、2階へ上る階段があります。

階段脇にあるトイレ。

ドアは開けられたままです。

女子専用。

新橋と言えば、ガード下です。

居酒屋が建ち並ぶガード下に理容室があります。時が止まったような昭和のたたずまいです。

「バーバーホマレ」は、1953年開業。店主の加藤寿賀さんの“顔剃り”は、かつての花柳界で鍛えられた職人技でした。15歳から94歳まで働き続けた寿賀さんの人生は、テレビ番組で紹介され、「94歳女性理容師の遺言 なぜ、はたらくのか」と題する本も出版もされました。*1

2階は居住空間になっています。加藤寿賀さんは、ここで二人の娘を育てあげ、仕事で疲れた体を休めました。

【参考文献】

*1 加藤寿賀:なぜ、はたらくのか(主婦の友社,2010)P.8-P.46

JRのガード下を有楽町から新橋駅へ向かう途中に、「新橋近道」と書かれた入口があります。

暗い地下道のようなガード下の通路が延々と続きます。

所々に、このような店舗があります。

階段を登ると、2階にも同じような通路が続いています。

新橋と言えばガード下です。ここを通りかかったのは午後の3時頃でしたが、ガード下は、すでに夜のような雰囲気です。

ガード下のアダルトショップ。新橋は大人の町です。

品揃えも豊富です。

ショーウインドウ。

今回は、新橋(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

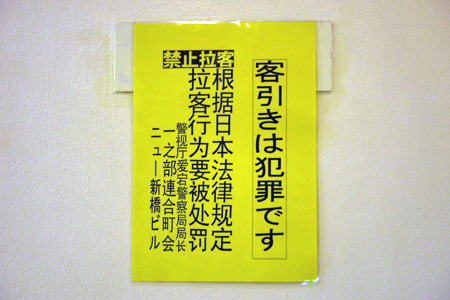

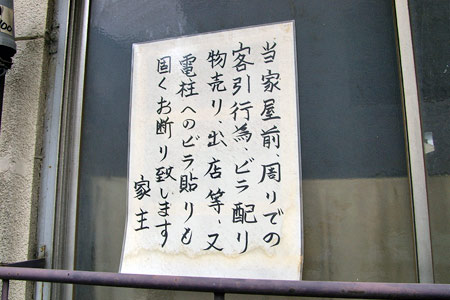

新橋駅周辺には、中国マッサージ店が多いせいか、客引き禁止看板が散在しています。

整然と並ぶ看板。

ニュー新橋ビルにて。

手書きの貼紙。

静養地だった森ヶ崎鉱泉に芸妓屋ができたのは大正11年(1922年)でした。この時の芸妓屋は8軒、28人の抱え芸妓を擁していました。*1

当時の旅館に「盛平館」、「平盛館」などがりましたが、現在、「森ヶ崎十字路」の交差点近くに「盛平」と「平盛」の屋号のある蕎麦屋と米屋があります。

森ヶ崎本通り。

他にも古い建物が何軒か残っています。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.236-P.238

森ヶ崎本通りを南を進んだあたり。

「ポルノ雑誌追放モデル地区」の看板があります。「さあやろう愛の力で町の美化」と川柳調で書かれた看板も併設されています。

森ヶ崎公園近くの看板。日当たりのよい場所であるためか、文字が読みづらくなっています。

「美化進む街なごやかに明け暮れる」、こちらも川柳調です。

今回は、森ヶ崎(東京都大田区)の町並みと風俗を三歩します。

JR蒲田駅から森ヶ崎行きのバスに乗り、「森ヶ崎十字路」で下車すると目の前が大森寺です。

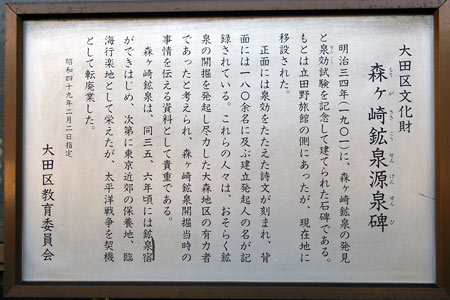

境内には森ヶ崎鉱泉碑があって、鉱泉の由来が記されています。*1

明治27年(1894年)、に地元の農民が灌漑用に掘った井戸からラジウムを含んだ鉱泉が湧出し、諸病に効能ありと人気を呼びました。*1

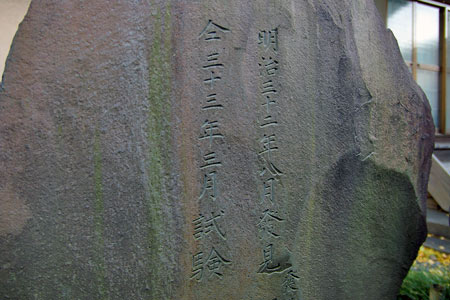

石碑の裏側には、「明治32年8月発見 仝33年3月試験」と刻まれています。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.236-P.238

足立区入谷にある舎人一号公園の隣に小規模なラブホテル街があります。

オウム(アレフ)断固反対ののぼり。この付近にアレフの施設がある模様です。

ホテルの入口。

裏側からの遠望。

【参考テレビ番組】

*1 NHK総合テレビ ニュース・気象情報(2010.11.28 21:15)

竹ノ塚の西側にある舎人公園は、都心北部に位置する広大な公園です。その広さ故に、トイレやあずまやなどが多数あります。

スポーツ施設近くにあるトイレ。他の場所と違ってここは静かです。

寝泊りは禁止です。(上の写真とは別のトイレです。)

スポーツ施設近くのあずまや。

東武線竹ノ塚駅の北東、伊興4丁目に、銭湯の「しのぶ湯」があります。

破風造りの立派な建物です。

入口に、ラドン発生機がど~んと置かれています。

待合室に入ると「見返り美人」がお出迎えです。

大鷲神社の石垣には、寄進者の名前がたくさん刻まれていますが、その中の一つに「東京新吉原貸座敷有志」と書かれた石垣があります。大鷲神社が吉原の関係者の信仰を集めていたことがわかります。

当時の楼名が刻まれています。

新吉原。

料亭の名前が刻まれています。

今回は、竹ノ塚(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

酉の市は江戸東京を代表する冬の祭りで、規模の大きさでは、浅草の鷲神社の酉の市か新宿の花園神社の酉の市が有名ですが。酉の市発祥の地は、両者のいずれでもなく、江戸から遠く北に離れた花畑の大鷲神社でした。*1

花畑の大鷲神社の当時の賑わいは大変なもので、花畑は江戸時代のレクレーションの中心地でした。人気の要因は信仰のほかに賭博があったことでした。しかし、九代将軍徳川家重のときに賭博が禁止され、また浅草でも酉の市が開かれるようになり吉原の遊里と結びついて繁盛したことから、本家の大鷲神社の酉の市はさびれてしまいました。*2

この日(11月19日)は、花畑の大鷲神社の酉の市の日です。

参道から鳥居のあるところまで、露天が建ち並びます。

熊手屋の出店数は、5~6軒と小規模です。

たこ焼き。

【参考文献】

*1 長沢利明:酉の市の起源(1) 東京都足立区大鷲神社(西郊民俗)[2004.6]

*2 菊地隆夫:竹の塚今昔物語(「竹の塚今昔物語」企画・編集制作委員会,2007)P.18-P.19,P140-P.142