阪和商店街の奥まったあたり。

飲み屋横丁でよく見かける公衆トイレがあります。

赤文字の目立つ看板。

トイレの入口は、幅の狭いドアがあるのみです。

阪和商店街の奥まったあたり。

飲み屋横丁でよく見かける公衆トイレがあります。

赤文字の目立つ看板。

トイレの入口は、幅の狭いドアがあるのみです。

天王寺駅前商店街から東に、昭和の闇市の雰囲気の残る商店街があります。

路地は2筋あって、回遊することができます。

2筋の路地を横断する通路。

ビール会社のイメージガールのポスターが貼られています。

駅前に「天王寺駅前商店街」があります。

アーケードが延々と続きます。道路の挟んだ向こう側は、茶臼山のラブホテル街です。

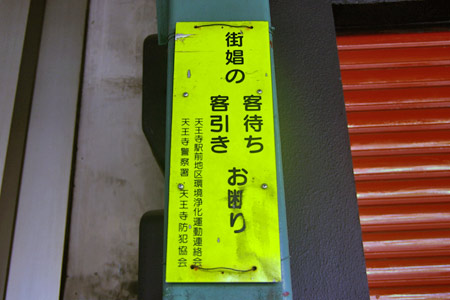

アーケードの支柱の1本に「街娼の客待ち客引きお断り」の貼り紙があります。

もう1ヶ所、銀行の前の支柱にも同じ貼り紙がありました。

今回は、天王寺(大阪府大阪市天王寺区)の町並みと風俗を散歩します。

天王寺駅から北側を見ると、目に入るのが茶臼山のラブホテルの建物です。

中でもひときわ目をひくのがこの天守閣です。

実際のホテルは、通常のビル構造となっていて、城郭様式の建築ということではありません。

つまり、ビルの屋上に天守閣を模したオブジェが乗っかっているわけです。

札幌駅の北東(東区北7条東9丁目)に「サッポロビール博物館」があります。

2階に、ビールのポスター広告が展示されています。年代順に右から左に並べられているので、ポスター広告の変遷をみることができます。

初期のポスターに登場するのは、和服の女性です。

その後は、モダンなスタイルの女性。

現代になると、女優や俳優が登場しました。

札幌駅の北東の北8条通りに、さっぽろふるさと文化百選に選定されている「北海湯」の建物があります。1907年(明治40年)頃から開業した銭湯で、現存する銭湯の建物では札幌市では最も古いものの一つです。現在は貸しスタジオとなっています。

煉瓦造りの建物は当時大変モダンなものでした。

切妻の正面の2階部分にアーチ窓が設けられているのが特徴です。

1階部分にはガラスの装飾が施されていています。

薄野発展史の中で忘れてならないものの一つに豊川稲荷神社があります。明治27年、酒造業者の波多野与三郎が、東海の霊場豊川から商売繁盛の守護神の豊川稲荷の分霊を迎え、誕生しました。

当時の寄進者の名は今なお朽ち果てた門柱や玉垣に残されています。花柳界に勤める女性たちのほとんどは、縁起をかつぎました。

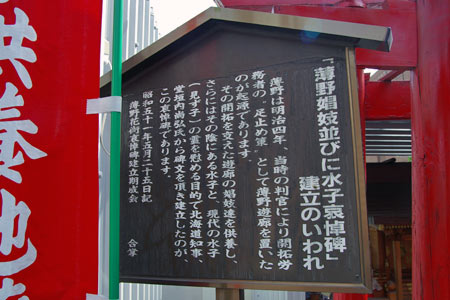

境内には「薄野娼妓並びに水子哀悼碑」があります。

薄野の発展とともに豊川稲荷神社が歩んだ歴史を物語っています。

【参考文献】

*1 熊谷秀一:札幌遊里史考史考(麗山荘,1975)P.42-P.47

明治4年薄野に遊廓ができましたが、開拓使岩村判官は、「酒色を以って命となす」という労務政策に確信をいだき、「御用遊廓(御用女郎屋)」と呼ばれた妓楼「東京楼」を建て遊女を招きました。*1

開拓使時代、働く人々の娯楽としては、酒と女が第一であり、あまり固苦しいことでは労働者は集まらなかったため、このような粋な計らいがされました。*2

かつての薄野遊廓があった付近は、現在はこのようなビル街になっています。

この付近には、西花楼、源嘉楼、金華楼、三四楼と並んでいました。*3

検番があったあたり。*3

【参考文献】

*1 熊谷秀一:札幌遊里史考史考(麗山荘,1975)P.18

*2 読売新聞社:さっぽろ大路小路(読売新聞社,1972)P.70

*3 金子信尚:札幌區商工新地圖(金子信尚,1910)

薄野の繁華街は、現在はほとんどがビルになっていて、木造の建物は非常に少なくなっています。

南5条西4丁目に、「赤線跡を歩く.完結編」*1 に写真が掲載されている飲み屋の建物が残っていました。

道路を挟んだ向かい側の飲み屋街。

裏の小路。

小路を抜けると新宿通りに出ます。

新宿通りは、昔は「三等小路」と呼ばれていました。明治25年、薄野の大火で887戸が焼失する惨事となりましたが、札幌警察署は、再建を望む白首屋を南五条と南六条の仲通りに設営しました。公娼を一等、二等と階級づけるとすれば、私娼は三等なので三等小路と呼ばれたそうです。*2

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.34

*2 熊谷秀一:札幌遊里史考史考(麗山荘,1975)P.31-P.33

岩見沢の繁華街の二条西三丁目付近。

看板の文字がかすれて読みにくくなっていますが、「祇園小路」という横丁があります。

ビルの内部の路地を通りぬけると、その奥ににもう一つのビルがつながっており、路地が続いています。

2つ目のビルの先にも路地は続いていて、路地の行き止まりの奥にスナックがあります。

大正14年、岩見沢の大火で三条遊廓が焼失し、その頃、繁華街に混在する遊廓に風紀上の理由から非難の声もあがっていたことから、遊廓は、大火後の昭和3年に元町へ移転しました。*1

このあたりに大門があって、左側に4軒、右側に3軒の遊廓があり、元町遊廓は7軒街と呼ばれました。*2

遊廓の三方は蛇行した幾春別川に囲まれていましたが、そのうちの一方は埋め立てられて元町公園となっていて、辛うじて昔の川の跡を推測することができます。*3

このあたりには、長平橋という橋がありました。遊廓の土地の所有者の石黒長平氏が遊客の便を考えて幾春別川に橋を掛けたことから長平橋と呼ばれていました。遊廓の入口にあった大門から北西に幾春別川を横断して北本町の端に通じていましたが、昭和17年に老朽化のため撤去されました。*4

現在、遊廓の建物は解体されて、当時の面影はありません。唯一、豊水楼の建物が最近まで倉庫として残っていました。*2

その建物も解体され、現在は高齢者専用賃貸住宅が建っています。

【参考文献】

*1 岩見沢の女性史『あかだもの里』編纂委員会:あかだもの里(北海道女性の自立プラン岩見沢推進協議会,1994)P.32

*2 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第1集(郷土史を学ぶ会,1987)P.140-P.143

*3 和田高明:まるごとポケットガイド郷土かるた(和田高明,2006)P.43

*4 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第3集(郷土史を学ぶ会,1995)P.36

岩見沢の遊廓は、元町→三条→元町と移転を繰り返しました。

1885年(明治18年)頃には、「新吉原」と称する岩見沢市における最初の遊廓が元町にありましたが、その後、町の発展に伴いその中心が現在の市街に移ったため、遊廓も追随し、明治30年以降、三条西二丁目に移転しました。*1*2

下の写真の通りの右側に(奥から)末吉楼、榮楼、清月楼と並んでいました。*3

遊廓があった場所は、現在も繁華街となっていて「三条小路」という横丁があります。

居酒屋やスナックが建ち並びます。

逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 岩見沢の女性史『あかだもの里』編纂委員会:あかだもの里(北海道女性の自立プラン岩見沢推進協議会,1994)P.28-P.29

*2 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第1集(郷土史を学ぶ会,1987)P.138

*3 佐藤文次郎,笹島薫:岩見沢繁昌記(佐藤文次郎,1915)P.46-P.48,岩見沢商工家新地図略図

今回は、岩見沢(北海道岩見沢市)の町並みと風俗を散歩します。

三条の盛り場に、岩見沢では一軒だけ残る木造料亭の割烹酔月(すいげつ)があります。*1

「酔月」は、岩見沢市中心部にある割烹料理店で、大正3年の創業、かつて炭鉱が栄えた頃に接待や宴会で使われていた老舗です。現在の建物は昭和8年建築当時の遊廓建築の雰囲気を残しています。*2

付近は遊廓を含む花街でしたが、大正末の大火後、遊廓は郊外の元町中の島に移転しました。*1

「赤線跡を歩く.完結編」*1 と同じアングルから。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.35

【参考URL】

*2 北海道空知総合振興局地域政策課:そらち産業遺産と観光「割烹酔月」

歌志内上歌には、住友歌志内砿の厚生施設だった「上歌会館」があって、炭鉱従業員とその家族の憩いの場として、映画やショーが連日行われていました。*1

「上歌会館」は、炭鉱の衰退とともに廃屋となっていましたが、1984年(昭和59年)から放映されたテレビドラマ「昨日、悲別で」で脚光を浴び、「悲別(かなしべつ)ロマン座」として建物を全面改修し、全国から観光客が殺到しました。*1

座席数は370。大きく張り出した切り妻の三角屋根が特徴です。*1

1977年(昭和52年)公開の映画「幸福の黄色いハンカチ」でも「上歌会館」が少しだけ登場します。「悲別ロマン座」がブームになる7年前の貴重な映像です。

加藤登紀子やさだまさしを呼び盛大なコンサートを開いたこともありましたが、ブームは去り、客足は年々減少。市の財政難もあり、町の再興をかけた「悲別ロマン座」も風前のともしびとなっています。*1

【参考文献】

*1 :北海道新聞空知「炭鉱」取材班:そらち炭鉱遺産散歩(共同文化社,2003)P.225-P.227

歌志内にある食堂。

窓ガラスに、ジンギスカン、ホルモン、ナンコと書かれています。

「なんこ」は、秋田県北部では馬肉を指します。鉱山の働き手に伝わった馬肉料理が道内の炭鉱で馬の腸を使った家庭料理の代名詞になりました。馬は炭鉱が電化される前の主要な動力源でしたが、その馬は庶民の栄養源でもありました。*1

なんこ鍋は馬の腸のため、少しくさみがありますが、もつ煮に似た味で美味しく頂けます。

なんこ鍋は歌志内の名物料理で、市内の居酒屋やスナックなどの人気メニューになっています。

【参考文献】

*1 :北海道新聞空知「炭鉱」取材班:そらち炭鉱遺産散歩(共同文化社,2003)P.221-P.223

北海道の開拓を最底辺で支えたのは、アイヌ、囚人、”タコ”労働者、強制連行された朝鮮人と中国人でした。朝鮮人の強制連行は昭和14年(1939年)に始まり、特に労働力不足だった炭鉱、鉱山、土建業に連行が強行されました。その発端は、1937年に勃発した日中戦争(支那事変)で、戦争が激化・長期化するにつれて連行数は激増し、北海道だけでも数ヶ月間で10,396名を連行したという記録が残っています。歌志内の場合、朝鮮人寮と中国人寮は歌神地区にありました。*1

社会福祉法人北海道光生舎「クリーン・セブン」の看板があります。

この付近には、朝鮮人のための慰安所があり、強制連行した朝鮮人女性が慰安婦にあてられました。*2

祥雲橋の向こう側に、現在の光生舎があります。

以前は、このあたりに光生舎のクリーニング工場があり、その北隣に朝鮮人慰安所がありました。*1*3

【参考文献】

*1 杉山四郎:語り継ぐ民衆史(北海道出版企画センター,1993)P.119-P.130

*2 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海出版,1984)P.218-P.222

*3 ゼンリン:歌志内市(ゼンリン,1985)P.27

歌志内に遊廓開業の許可がおりたのは、明治35年でした。遊廓が繁栄したのは明治末期から大正中頃までで、旭川の第七師団が機動演習といって、この地域まで行軍し宿泊した夜に遊廓に遊びにいきました。また、次々と開鉱する炭鉱の坑夫たちも、ここでお金を使いました。

遊廓は、沢町の奥の坂を登ったあたりにありました。土地が少し高くなっていて、太い門柱が建てられ、遊廓はその奥にありました。*2

沢町にお住まいの吉田吉太郎さんの話によると、吉田さんの自宅の前には、木造の駆梅院(医師が女郎たちの健康診断を行う場所)がありました。*3*4

沢町の中間あたりには、芝居小屋や映画館のある繁華街でした。

【参考文献】

*1 杉山四郎:古老が語る歌志内(歌志内歴史資料収集・保存会,1997)P.31-P.34

*2 杉山四郎:語り継ぐ民衆史. 続(北海道出版企画センター,1997)P.276-P.277

*3 杉山四郎:古老が語る民衆史(みやま書房,1985)

*4 ゼンリン:歌志内市(ゼンリン,1985)P.40

今回は歌志内(北海道歌志内市)の町並みと風俗を散歩します。

かつては石炭産業で栄えた歌志内ですが、現在は静かな町並みとなっています。

市街には、スナックが数店舗点在します。

コンクリート造りのスナックの建物。

タイルで装飾された店の入口。

余談になりますが、歌志内出身のストリッパーのナンシー・ルミさんは、18歳の頃、「てい子の店」というスナックを歌志内に開業しましたが、19歳のとき(昭和45年)、「ダンサーになりたい。」という自分の夢の実現に向けて札幌に旅立ちました。このとき、歌志内の炭砿は、空知炭砿、住友歌志内炭砿の二山を残すのみとなっていて、人口もピーク時の46,000人から19,000人に減少していました。*1

【参考文献】

*1 藤井さとる:ストリッパー「ナンシー・ルミ」物語(文芸社,2008)P.59

昭和の初め、留萌遊廓には、日勝亭、丸一楼、桃開楼、一二三楼、北越楼などの遊廓、恵比寿屋、菊谷、今新、喜楽亭、富久元などの料亭が建ち並び、そのまわりには、カフェータツミ、ミニオン、カフェー太陽、第一モンパリ、ギンザ、藤美などの洋風カフェーが取り囲んでいました。*1

そのうちの一軒、料亭の「富久元」と思われる遺構が残っています。

どっしりとした和風の建物です。

料亭時代の面影が感じられる2階部分。

建物の裏側へ回ると、「富久元」の屋号が見えます。

【散歩地図】

【参考文献】

*1 福士廣志:留萌いまむかし(留萌市開基120年・市制施行50年開港60年記念事業実行委員会,1997)P.112-P.113

積丹半島の西海岸の北側に位置する留萌は、追鰊(おいにしん:鰊が群れで北へ回遊する習性を持つことを利用し、漁民が鰊を追って北へ移動すること)や出稼ぎで息永く繁栄しました。*1

初期の留萌の歓楽街は、現在の港町1・2丁目に点在していましたが、新市街地の計画の進展に伴い、明治30年代に、旧南山手通り(現在の幸町3・4丁目通り)に移され、新廓として留萌の一大歓楽街の核となりました。*2

明治43年の「留萌町市街地全圖」*3 には、山手通の63番地から92番地に遊廓があったことが示されています。

現在地も坂道になっていますが、遊廓のある頃はまだ勾配のある坂で、盆踊りの時期になると坂の上で何百人という踊りの輪ができました。夜十時頃には子供を帰して、女郎さんも入って夜明けまで踊り明かしました。*1

その後、新廓を中心とした歓楽街は、戦後の赤線廃止に至るまで日夜紅灯を灯し続けましたが、売春禁止法施行以降、歓楽街は錦町、開運町付近に移りました。*2

【参考文献】

*1 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海出版,1984)P.49-P.51

*2 福士廣志:留萌いまむかし(留萌市開基120年・市制施行50年開港60年記念事業実行委員会,1997)P.112-P.113

*3 藤井清太郎:留萌町市街地全圖(谷口新聞舗,1910)

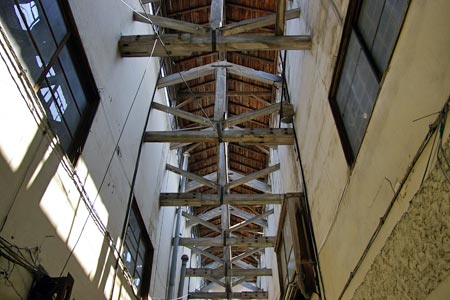

「有楽トンネル」*1 を出ると、左側に居酒屋やスナックが並ぶ横丁があります。

天井から日光が入る構造になっていますが、その構造を支える木材の支柱が恐竜の背骨のように、連なっています。

建物の屋根が出っ張っている部分が、横丁の天井部分です。

建物を西側から見たところ。写真の右下が「有楽トンネル」*1 の入口です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(留萌):有楽トンネル(2011.9)

留萌市街の繁華街は、開運町に集中しています。開運町3丁目に「有楽トンネル」と名づけられた奇妙な空間があります。

トンネルの入口に所有者の名前が彫りこまれています。

トンネルの中にある和風スナック。

トンネルを出ると飲み屋が雑居している建物の裏側に出ます(写真左下が有楽トンネルの出口)。

今回は、留萌(北海道留萌市)の町並みと風俗を散歩します。

近年、いわゆる「萌えおこし」(萌えを意識したイメージキャラクターを前面に押し出した地域おこしの手法)が全国各地で盛んに行われています。*1

北海道においても、増毛町から豊富町までの指定バス路線が乗り放題となる「萌えっ子フリーきっぷ」が発売され、1日券にはバスガイドの制服,2日券にはメイド服姿の少女があしらわれています。*2

「萌」の字を冠している「留萌」だけに、駅前には、自然発生的とも思われる「萌え看板」が多数出現しています。

地元のFM放送局の窓ガラス。

ケアセンターの「る・もえーる」。「留萌・萌える」が「る・もえーる」(フランス語の「ル(le)」は英語のtheにあたる定冠詞)に変化したのでしょうか。萌えるネーミングです。

【参考文献】

*1 井手口彰典:地域総合研究(2009.9)P.57-P.69「萌える地域振興の行方–『萌えおこし』の可能性とその課題について」

【参考URL】

*2 沿岸バス株式会社:公式ホームページ「萌えっ子フリーきっぷ」