櫻湯の脱衣場。

木製のロッカーには、柳行李(やなぎごうり)の脱衣籠がずらりと並びます。これは、伝統的な京都式です。*1

女将さんと話をしているうちに、女湯を特別に見せて頂けることになりました。姿見(大きな鏡)は男湯には無く、女湯だけにあります。

風呂場の入口のステンドグラス。

【参考文献】

*1 FASTNER(2013.8)P.34 激渋銭湯を訪ねて

櫻湯の脱衣場。

木製のロッカーには、柳行李(やなぎごうり)の脱衣籠がずらりと並びます。これは、伝統的な京都式です。*1

女将さんと話をしているうちに、女湯を特別に見せて頂けることになりました。姿見(大きな鏡)は男湯には無く、女湯だけにあります。

風呂場の入口のステンドグラス。

【参考文献】

*1 FASTNER(2013.8)P.34 激渋銭湯を訪ねて

福知山市街のはずれ(音無瀬橋近く、福知山市西長)に渋い外観の銭湯があります。

外観は洋風のデザイン。女将さんの話によると、明治時代に建てられたそうです。

医院のような入口。

夜の雰囲気は格別です。

アオイ通り商店街にあるスナック。店の名は「ごめん」。

店の正面は、赤く塗装されています。

城下通り近くの長屋風の建物に入居するスナック。

夜になると、あかりが灯ります。

今回は福知山(京都府福知山市)の町並みと風俗を散歩します。

福知山市街に鎮座する御霊神社は宝永2年(1705)の創祀の歴史ある神社です。

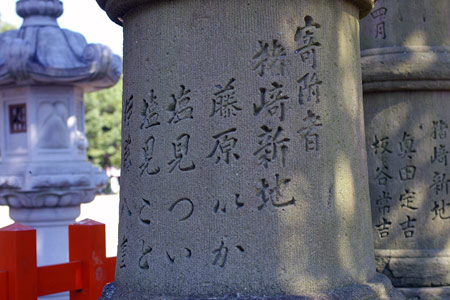

御霊神社の鳥居の脇に灯籠が2基。台座と柱の部分だけが残されています。

猪崎新地(福知山遊廓)の関係者が寄進した燈籠です。

もう1基の灯籠には女性の名前が刻まれています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(福知山)猪崎新地

綾部市新宮町にある銭湯の松本湯。

暖簾が美しい入口です。

特徴的なのは、建物の左側の角のPOLA化粧品。銭湯に化粧品の店舗が併設されていたのでしょうか。

建物の裏側。

月見町の旧花街には、スナックの店舗も点在しています。「スナック松葉」は和風スナックのようです。

落ち着いた感じの店舗。

西側の方には、お洒落な店舗が連なっています。

和風の建物スナック「ドン・ファン」。奥み見える和風の建物は、公民館です。

今回は、綾部(京都府綾部市)の町並みと風俗を散歩します。

大正時代の市街図によると、月見町には芸妓置屋業組合事務所がありました。*1

石畳の通りの両側には、料亭風の建物が建ち並び、現在は観光スポットになっています。

「三芳」という屋号の店。

京町家で見かける「忍返し」。

【参考文献】

*1 木谷彰佑:大日本職業別明細図 綾部町(東京交通社,1933)

山側に平入りの母屋、道をへだてて海側に妻入りの舟屋がならびます。母屋のまん前の舟屋が同一人物の所有です。*1

海の中に建てられているように見える舟屋は、実は水際ぎりぎりに建てられ、舟をひきあげやすいように、地面が斜めに切り取られており、海水が2メートルほど中まで入り込む構造になっています。*1

舟屋は、舟や漁具の格納庫であり、漁具・漁網の干場であり、出漁準備の作業場でもあります。魚の料理場や干物の干場にもなります。

昔の舟屋は藁ぶきで、板や土の壁はつくらず、わらや古縄を下げた風通しのいい造りになっており、二階も低く床板をはらず、足場板を並べただけのものでした。*1

【参考文献】

*1 和久田幹夫:舟屋むかしいま(あまのはしだて出版,1989)P.4-P.8

宮津からバスで約1時間、丹後半島を北上していくと、伊根湾にたどり着きます。

深い入り江となった伊根湾を取り囲むように建ち並ぶ船小屋(舟屋)は、その数230軒。全国でも類を見ない船小屋のメッカです。*1

伊根の船小屋は重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。*1

この地域では船小屋は「舟屋」と呼ばれ、特徴ある2階建ての小屋が水際ぎりぎりに建っています。*1

【参考文献】

*1 INAXギャラリー企画委員会:舟小屋(INAX出版,2007)P.58-P.60

前掲の四軒町のトンネル路地(ろーじ)。牛乳箱が見えます。

宮津酪農組合の牛乳箱。箱の上にリンゴの置物が載っています。

隣の路地にあった宮津酪農組合の牛乳箱。こちらはかなり風化しています。

宮津牛乳の牛乳箱(伊根町にて)。

旧花街街には、スナックも点在しています。

メインストリートと交差する通りに面したスナック。

カフェー風の玄関を持つお宅。*1

「酒場」のプレート。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.98-P.99

新浜通りの和風スナックのトンネル路地(ろーじ)。四軒町と呼ばれています。

入口を逆方向から見たところ。

宮津ぴんと館は、当時の建物が再現されています。

木格子窓に当時の面影が残っています。*1*2

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.98-P.99

【参考URL】

*2 丹後広域観光キャンペーン協議会:のんびりぶらぶらホームページ 宮津市街地

新浜通りは、千本格子の花街の風情が今も残る通りです。

「全国女性街ガイド」*1 によると、新浜の遊廓は(京都の)島原遊廓そのままの遊廓であったと描写されています。

花街のメインストリート。*2

古い建物が軒をつらねます。*2

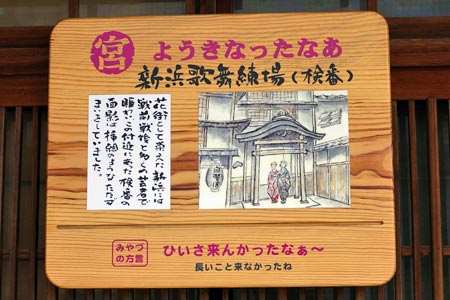

このあたりには、検番(新浜歌舞練場)がありました。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店)P.176

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.98-P.99

今回は、宮津(京都府宮津市)の町並みと風俗を散歩します。

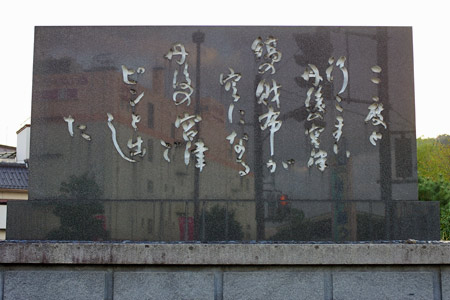

「丹後の宮津」は、日本三景の「天橋立(あまのはしだて)」にむすばれ、情緒の港町ともいわれました。また、色町のさかんであることも有名で、天保13年(1842年)に魚屋町海岸に「新浜廓」をひらいたことから、一段と幕末の「丹後の宮津」を売り出し、当時流行の「縞の財布」の底をはたこうと、海からも陸からも多くの遊客が集まりました。*1

宮津桟橋近くの国道176号線沿いに、宮津節の碑があります。

♪二度と行こまい丹後の宮津

♪縞の財布が空となる

♪丹後の宮津でピンとだした

宮津節の碑のある場所のすぐ隣の波止場児童遊園に「見返り柳」があります。

当時を偲ぶよすがとなっています。

【参考文献】

*1 岩崎英精:丹後の宮津(天橋立観光協会,1963)P.4-P.5

新富一丁目の新大橋通り沿いに、正金アパートがあります。

昭和の初期からあるアパートです。*1

玄関付近。

1階には、飲食店がはいっています。

*1 中央区火災保険特殊地図(戦後)新富町方面(1950,都市整図社)

新富町には、昔ながらの路地が残されています(新富一丁目)。

鰻屋のある路地の入口。以前はこの付近に待合がありました。*1

飲食店の看板のある路地。

風情のある木造母屋。

【参考文献】

*1 中央区火災保険特殊地図(戦後)新富町方面(1950,都市整図社)

新島原遊廓が廃止となった後もこの地に踏みとどまる芸妓や置屋があり、引手茶屋で残った者たちは旅館を開業したので芸妓の出先となりました。やがて新富座の開業とともに芸妓、置屋が増え、花街は脚光を浴びました。*1

現在も花街時代の名残の料亭「躍金楼(てっきんろう)」が営業中です。

料亭「松し満 」。

見番があったあたり。*2

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.111

*2 中央区火災保険特殊地図(戦後)新富町方面(1950,都市整図社)

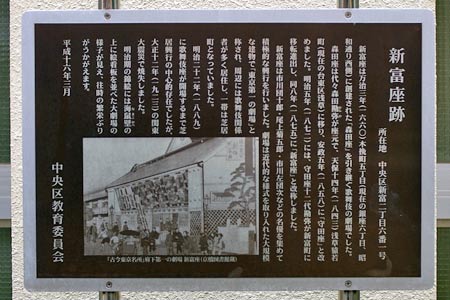

今回は、新富町(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

新富町の地名の由来は、明治維新後、この地に出来た新島原遊廓が3年後に廃止となった後、西側にあった大富町に対して名付けられました。*1

新島原遊廓は、明治維新後、築地の外国人居留地の中に作られた「外国人のための遊廓」で、3年ほどの短い命でした。「新島原」の名は、京都の島原遊廓に由来しています。*2

新富町にある東京都中央都税事務所は、芝居小屋の新富座があった場所です。新島原遊廓が引き払って、町名が新富町と改められた後も「新島原」の名は後年まで俗称として使われました。新富座の芝居は、島原の芝居と呼ばれ、島原へ行くと言えば新富座へ行くことでした。*3

新富座の全盛時には、五丁目に市川左団次、七丁目に尾上菊五郎、坂東彦三郎、中村芝翫(しかん)が住んでいました。*4

【参考文献】

*1 竹内誠:東京の地名由来辞典(東京堂出版,2006)P.204-P.205

*2 塩見鮮一郎:吉原という異界(現代書館,2008)P.189

*3 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.111

*4 北村一夫:江戸東京地名辞典(講談社,2008)P.288-P.289

笠間駅近くに、笠間稲荷神社の御神燈があります。地震で崩壊してしまったのでしょうか。台座だけが残っています。場所は、笠間簡易裁判所近くのさくらガス(株)の隣の敷地です。

「第一御神燈」と書かれた台座には、寄進者の名が刻まれています。

新吉原京壱、吉六と刻まれています。

吉原、土手、いろは、と読み取れます。

笠間稲荷神社の講(こう=同一の信仰を持つ人々による結社)は、江戸時代から盛んでした。講は、いずれも商売繁盛を主な信仰としたもので、明治時代になるとさらに発展し、講の周期が満期となったり祈願成就すると額を奉納する場合もありました。*1

境内の絵馬殿に、これらの奉納額が納められています。

「吉原講」の奉納額

五拾軒、仲の町、の茶屋の名前が確認できます。

別の場所にあった向島の関係者の奉納額。

【参考文献】

*1 笠間市史編さん委員会:図説笠間市史(笠間市,1988)P.165

笠間稲荷神社のある町の中心部から南西方向に離れた場所に飲み屋街が密集する一画があります。

この付近は、旧町名で「荒町」と呼ばれていました。*1

古びた看板が連なり、場末感が漂います。

個性ある装飾の店舗が並んでいます。

飲み屋街の中心部。両側に平屋建ての飲み屋街が続きます。

西側の通り。

【参考文献】

*1 郵政省:笠間局郵便区全図(郵政省,1951)

門前通りから南側に延びる「横丁通り」には、古い旅館やスナックが点在しています。

横丁通りを抜けたところにある軽食屋。

お酒と軽食。

城山稲荷神社の近くのスナック店。

荒町の通りから細い道を入ったところに、映画館の「昭和館」と思われる建物が残っています。*1

建物の脇には、「昭和館食堂」と書かれた看板が残っています。

切符売り場付近は、鮮やかな緑色のタイルで装飾されています。

「昭和館」は昭和5年にでき、活動写真と寄席を主に上映し賑わいました。昭和9年、昭和館は荒町大火で焼失しましたが、荒町の北側に場所を移して昭和12年に再建されました。*2

【参考文献】

*1 郵政省:笠間局郵便区全図(郵政省,1951)

*2 笠間市史編さん委員会:図説笠間市史(笠間市,1988)P.188-P.189

笠間には、現在約40人の芸者さんがいて、21軒ある旅館・料亭でいつでも、粋に芸者さんと楽しい一時を過ごすことができます。*1

笠間稲荷の周辺には、旅館や割烹料理屋が点在していて、門前通りの南側には、芸妓組合があります。

芸妓組合。看板に「喜楽横丁会」と書かれています。

この付近は、旧町名で喜楽町と呼ばれていました。*2

街路灯にも「芸妓組合」。

芸妓組合(写真右手前)の南側には、割烹料理屋が密集する一画があります。

1979年の雑誌記事*3 によると、笠間の花街の芸者(総勢100名)は粒がそろっているうえ、玉代が2時間5500円と安く、気に入りの姐さんと一晩ゆっくり楽しんで大三枚から四枚。近くの筑波大学生だと”学割”が利いて大二枚でOKでした。

【参考URL】

*1 笠間旅館組合、笠間料亭組合:笠間の粋な過ごし方

【参考文献】

*2 郵政省:笠間局郵便区全図(郵政省,1951)

*3 産業経済新聞社:週刊サンケイ(1979.2.8)P.156-P.157 国会議員、筑波大生も愛用する東京の奥座敷・笠間花街色模様

今回は、笠間(茨城県笠間市)の町並みと風俗を散歩します。

JR水戸線笠間駅前に「駅前横丁」の大看板があります。

笠間稲荷神社などがある笠間の中心街は、駅から約2kmぐらい離れた場所にあります。駅前ロータリー付近は閑散としていますが、唯一この「駅前横丁」に飲み屋が密集しています。

居酒屋やスナックが建ち並びます。

しゃれたお酒にいい女。