弁財天信仰が歴史に現れたのは吾妻鏡の養和2年(1182)に始まりますが、この弁財天信仰は徳川幕府にも受け継がれ、素朴な庶民の声を叶える神として崇敬されました。やがて技芸・音楽上達の功徳をもたらす技芸神として、特に、歌舞伎の太夫元、役者など、芸能に携わる玄人衆の厚い信仰の的となりました。*1

江島神社中津宮の境内には、江戸三座のうちの中村座と市村座が奉納した石灯籠各一対が残っています。この灯籠には歌舞伎隆昌と役者の技芸上達を願う熱い思いが込められています。*1

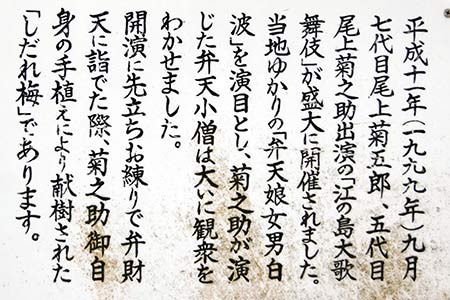

「弁天小僧菊之助」役がお家芸の歌舞伎役者の尾上家親子の手形があります。

わざと正体をみやぶられて「知らざあ言って聞かせやしょう。・・・弁天小僧菊之助たァ俺のことだ」と、啖呵をきる場面は有名です。*1