笠間稲荷神社の敷地の隣に、石碑が建っています。

この石碑は、大正4年秋の大正天皇即位を記念した植樹の際、磐見町で営業していた山田楼、小松楼、菊勢楼、八幡楼、泉楼、吉田楼、新小松楼、松島楼、松風亭、常磐の十店が、建てたものです。*1

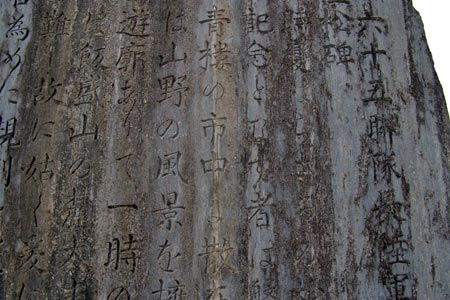

磐見町遊廓と軍隊とは持ちつ持たれつのあいだがらで、その石碑の題額は「六十五聯隊長陸軍歩兵大佐従五位勲三等功四級山内正生」となっています。*1

市中に散在していた娼家を磐見町に集めたことなどが書かれいます。

石碑の下部に「堀江町」の名が確認できます。

会津若松の遊里は、鶴ヶ城築城、城下町形成時に、遊女町として堀江町ができましたが、会津藩初代藩主の保科正之の代(承応元年)に廃止されました。*1

【参考文献】

*1 中村とし: 民衆史研究3号(1979.01)P.2-P.17 「会津遊廓史」