かつて遊廓があった旭町の北側の入口付近。JR石巻線の踏切を渡ったところに、鳥屋神社があります。

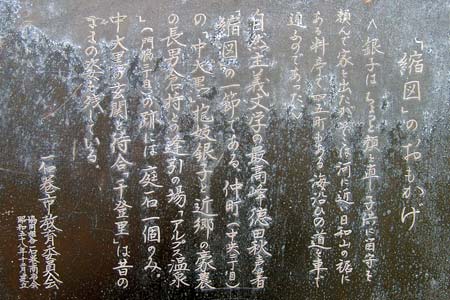

鳥屋神社の境内には、古い時代の旭町を想起せしめるものとして、鎌倉期から南北朝時代にかけての造立の板碑がたっています。*1

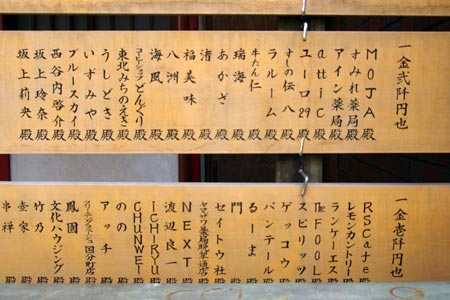

蛇田町の石柱。

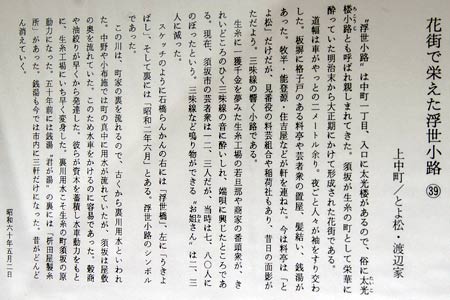

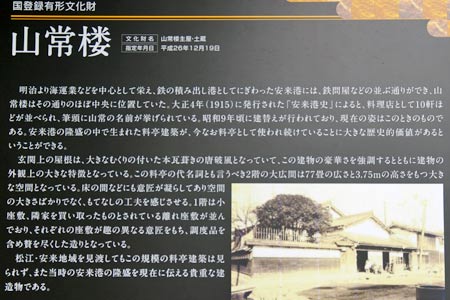

寛文六年(1666年)当時、自分の馬で宿場と宿場間の貨客を運ぶ伝馬役に従事していた石巻村の農民は、所有田畑が僅少で生活が苦しいため、伝馬役の継続は不可能の旨を上申。仙台藩は、彼らに蛇田村の全耕作地の三分の二を与えて伝馬役を継続させ、蛇田村の農民には石巻村続きの蛇田村へ移住させての内を与え、宿場並みの町に整備した。明治二年の地租改正によって石巻村へ編入された蛇田町には、県風紀条例改正に伴い、同じ二十二年石巻の全遊廓が移転。以後旭町と改称された。(案内文より)

近隣の人々は「君が湯」という銭湯へいった。「君が湯」は平成になって、閉鎖され煙突も撤去された。1

近隣の人々は「君が湯」という銭湯へいった。「君が湯」は平成になって、閉鎖され煙突も撤去された。1 玄関付近。

玄関付近。