遠州鉄道の助信駅の東側。中区新津町ある「夏目食堂」。地元の浜松餃子の店です。

老夫婦が2人でやっている小さな店です。客席は2卓しかありません。そのうちの1卓はほぼ荷物で覆われているため、実質は1卓です。

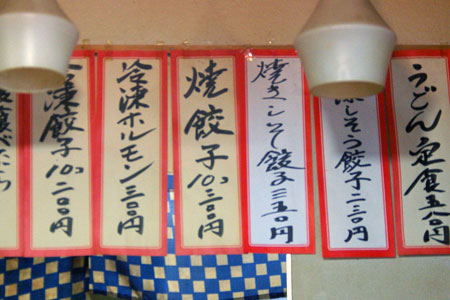

焼き餃子は、1人前300円。持ち帰り餃子(冷凍餃子)は200円です。

焼き餃子とビールを注文。ビールは缶ビールです。

遠州鉄道の助信駅の東側。中区新津町ある「夏目食堂」。地元の浜松餃子の店です。

老夫婦が2人でやっている小さな店です。客席は2卓しかありません。そのうちの1卓はほぼ荷物で覆われているため、実質は1卓です。

焼き餃子は、1人前300円。持ち帰り餃子(冷凍餃子)は200円です。

焼き餃子とビールを注文。ビールは缶ビールです。

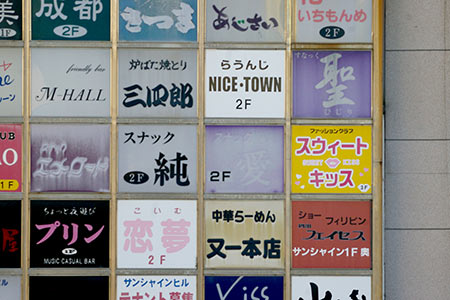

浜松市中区田町のランプ横丁。

居酒屋やスナックが連なります。

豚と銭湯をモチーフにした居酒屋の裏口。

逆方向から見たランプ横丁。

浜松の有楽街(浜松市中区田町)。

「味の十八番街」の入口のゲートがあります。

道幅の狭い横丁が続きます。

飲み屋と風俗店が混在する通り。

浜松市中区田町にある門井ビルは、ステッキガール生みの親にして育ての親である門井襄三(かどいじょうぞう)氏のビルです。*1

門井氏は、”配膳会”という出張配膳婦の組織をつくた人物です。ゆくゆくは第二ステッキガール組織にする気ではないか、といったチマタの声がありました。*1

ビルの5階には、門井薬局がありましたが、開店休業のカタチでした。*1

門井ビルは、浜松市の一等地にあります。

【参考文献】

*1 扶桑社:週刊サンケイ(1971.8.9)P.69-P.71「おいろけ浜松にまた新名物〝出張配膳婦〟ステッキガール育ての親の薬剤師が想も新たに」

二葉遊廓は戦災で焼けましたが、戦後いちはやく再建され、不夜城としてネオンの輝きを見せました。入口には、「二葉園」と書かれたがゲートがありました。しかし、このネオンも売春防止法によって昭和33年には灯が消えました。*1 当時の名残の旅館が現在も営業中です。

ビジネスホテルの裏木戸(東側)。

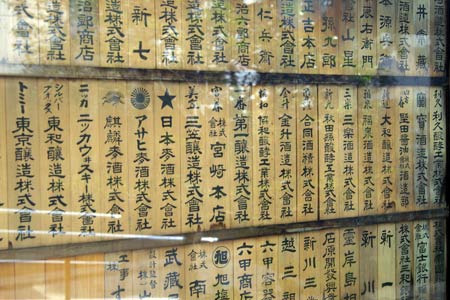

当時の屋号。

「宝来」の屋号が残る看板。

【参考文献】

*1 谷昌志:懐かしの浜松(羽衣出版,2012)P.107

今回は、浜松(静岡県浜松市)の町並みと風俗を散歩します。 浜松の遊廓は、明治から大正にかけて伝馬町と旅籠町にありましたが、市街地の中心にあったため、大正11年に鴨江の高台に集団移転しました。*1

鴨江旅館街の大看板*2 は、現在は撤去されていいますが、「鴨江旅館街平成通り」の看板は、今も残っています。

遊廓跡地の西側。高台に遊廓地を造成したためでしょうか。段差が形成されています。

現在、公園になっている遊廓地の東側とは、レンガ塀で仕切られています。

フタバと書かれたの電柱番号札。

【参考文献】

*1 谷昌志:懐かしの浜松(羽衣出版,2012)P.107

新居駅北川にある「ボートレース浜名湖」。

入口へ向かう途中に飲み喰い処「かちどき」があります。

店の名物の「かちどき」は、常連さんのほとんどが頼みます。今回はトマト杯でいただきました。

アルコール度数20度。360ml。強烈です。

今回は、新居(静岡県湖西市新居町)の町並みと風俗を散歩します。 元芸妓置屋の小松楼は、「小松楼まちづくり交流館」として一般に公開されています。

建物の内部は当時のそのままの状態で保存されていて、国登録有形文化財に登録されています。

二階からの眺め。

当時の様子を伝える貴重な資料が展示されています。

【参考URL】

*1 NPO法人新居まちネット:「小松楼まちづくり交流館」公式ホームページ

大鰐温泉の入口にあたる相生橋。

橋端の湯「大鰐ホテル」があった場所は、現在は、大鰐若松会館に建て替わっています。

1階は、公衆浴場「若松会館」になっています。

大人入浴200円です。

売春防止法が施行され、置屋は全面廃止となり、芸妓たちは行き場を失いました。そこで、旅館組合の提案で、昭和35年、芸妓、お酌、民謡など約60名の会員で、大鰐温泉風俗営業連合会が設立されました。この会は、昭和40年、発展的に解消され、大鰐温泉見番組合が設立されました。*1

この付近に大鰐見番事務所がありました。

現在は駐車場になっています。

北側を流れる平川。

【参考文献】

*1 大鰐町:大鰐町史下巻(1)(大鰐町,1997)P.770

*2 ゼンリン:南津軽郡大鰐町(ゼンリン,1984)P.7

今回は、大鰐(おおわに、青森県南津軽郡)の町並みと風俗を散歩します。 大鰐温泉には、明治時代から続く古い旅館(加賀助、後藤、福津(大鰐ホテル)、山二(仙遊館))がりましたが、大正のはじめ頃、「温泉の発展には、料理屋がつきものだ」という持論を持つ外川平八が開拓を進め、大正のはじめ頃に紅灯街「外川町」が形成されました。*1

加賀助旅館の跡地には、大正10年に加賀助旅館に投宿した大町桂月の碑が建てられています。

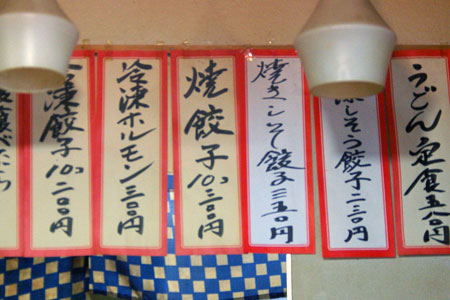

大正5年の「大鰐温泉図」。翌年の大正6年の大火で相生橋から津軽味噌会社(マルシチ津軽味噌正油)までが全焼しましたが、すぐに復興し、6年後の大正12年には、料理屋は4倍の16軒に大増加しました。*2

特に、福津旅館の後の三階建ての大鰐ホテルや、後藤旅館やいくつかの料亭は、弘前の料亭や旅館を購入し解体して移転し、新式に立派に復興したことが大評判となりました。*2 「外川町」は、大鰐名物、鴈鍋(がんなべ、売春婦の異名)を抱えるあいまい料理屋の集娼地となりました。*3

藩政から明治時代にかけて、鰺ヶ沢4 や深浦の遊女たちは、港に船のいなくなる秋になると4人5人と連れ立って旅立ち、大鰐で稼ぎました。「大鰐のガンナベ」は、渡り鳥のような女たちをもじったものです。ある旅人が「大鰐に行ったらガンナベを食べて来い」といわれ、大鰐駅で「ガンナベはどこで売っているか」と駅員に聞いたという笑い話もあります。2

*1 陸奥新報社:わがふるさと第一編(陸奥新報社,1960)P.106-P.107 *2 大鰐町:大鰐町史下巻(1)(1997,大鰐町)表紙前の見返し図,P.758 *3 陸奥新報社:陸奥新報(1984.5.4)P.6「津軽紅灯譚252 大鰐の料理屋(上)」 【参考記事】 *4 風俗散歩(鰺ヶ沢):新地町(2017.1)

木造桜川の商店。

歴史を感じさせる大きな木造建築です。

玄関脇のたばこ屋。

酒類の琺瑯看板。

「ニッポンビール」は、「サッポロビール」の前身です。

【参考URL】

*1 サッポロビール(株):公式ホームページ 歴史・沿革

木造千代町の通りにスナックの建物が連なっています。

建物が傾いています。

スナックの看板。

入口付近。

木造有楽町に残る音屋食堂の建物。

入口の丸い電灯。

趣のある木造母屋です。

音屋食堂の看板。

木造町の中心街の有楽町(うらくまち)。

戦前に営業していたカフェー銀嶺は、戦後まもなく食堂喜楽として創業しました。カフェー当時のモダンな建物の一部を利用して営業していたのですが、昭和33年に旅館銀嶺として営業をはじめ、同58年に全面改装して現在に至っています。*1

レストランも併設されているようです。

旅館銀嶺の看板。

【参考文献】

*1 岩崎繁芳:五所川原・つがる・西北津軽今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.116

木造の松原で馬市がさかんだったのは、明治の末期から大正にかけてで、博労たちの商いはハデなので、付近の遊廓や飲食店が賑わいました。遊廓はクラブ(三貞)大幸、高砂などがありました。*1

伊藤パンがあった場所*2 の近くには、(昭和50年頃まで)当時の遊廓の面影を残す大きな2階建ての家が残っていました。*3

昭和9年の諸統計*4 によると、木造町の遊廓として、大幸楼、岩木楼、高砂楼の記載があります。 この付近には、高砂楼(氏名:竹鼻きぬ)からの転業と思われる「竹鼻アパート」がありました。*2

反対(北西)方向から見た遊廓跡地。

【参考文献】

*1 山上笙介:ふるさとのあゆみ西津軽(津軽書房,1982)P.186

*2 日本住宅地図出版:西津軽郡木造町(日本住宅地図出版,1982)

*3 陸奥新報(1975.2.24)津軽の町内今昔記28

*4 中村元吉:警察史余話第一集 売春三百年史(中村元吉,1959)P.87

木造町松原は、馬市の町として知られ、明治36年、馬市の開設とともに繁栄してきました。陸奥鉄道(現在の五能線の一部)開通前は、弘前から五所川原を経て、馬の尾を手綱でつないで行列を組み、松原入りしました。これに伴い、博労(馬の売買をする人)たちが泊まるマトヤ(馬宿)がたくさんでき、西北畜産農協のそばには、(昭和50年頃まで)マトヤが残っていました。*1

西北畜産農協があったあたり*1 は、現在は更地になっています。

スナックだった建物。

昭和50年頃までは、料飲店や大きな旅館が残っていて、松原というと飲食店街というイメージが残っていました。*1

【参考文献】

*1 陸奥新報(1975.2.24)津軽の町内今昔記28

今回は、木造(青森県つがる市)の町並みと風俗を散歩します。木造駅の駅舎の外壁には、遮光器土偶が貼り付けてあります。

駅前にある神武食堂。

森沢明夫氏の著書「津軽百年食堂」にも取り上げられた食堂で、煮干し風味の中華そばなどが人気を博しています。*1

人気メニューの担々麺を注文。ボリュームのある挽き肉が特徴です。

【参考文献】

*1 岩崎繁芳:五所川原・つがる・西北津軽今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.111

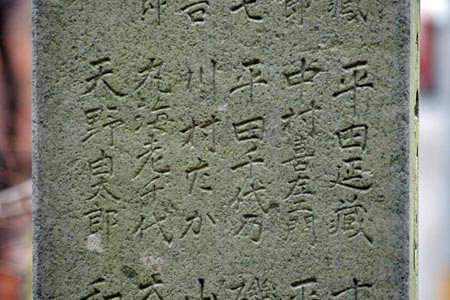

鯵ヶ沢町の白八幡宮。

境内には、さまざまな石碑があります。

「比羅夫石」と称され、阿部比羅夫が腰を掛けて休んだとされます。*1

直径50cmほどのいびつな円型の中央にくぼみがあり、ちょうど女陰のように見えます。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.40「青森県における生殖器崇拝資料」

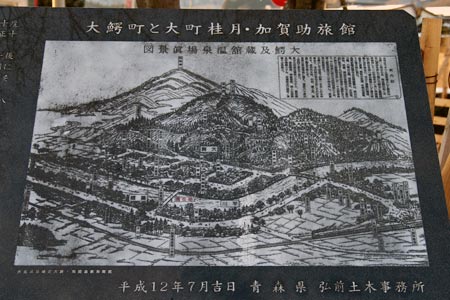

鰺ヶ沢町本町にあった水天閣は、現在は海側へ50m寄った場所へ移転し現在も営業中です。*1

和風の店内。

鯵ヶ沢の地酒を注文。「割烹中むら」の名が入った徳利です。

鯵ヶ沢名物のヒラメのヅケ丼を注文。

【参考記事】*1 風俗散歩(鰺ヶ沢):割烹「水天閣」跡(2017.1)

鰺ヶ沢町本町。写真右奥の木造の建物は、現在も営業を続ける大沢醸造店。昭和20年代、大沢醸造店の隣(写真中央)に、町を代表する料亭である中村食堂(水天閣)の入口がありました。*1

青森銀行鯵ケ沢支店付近に残っていた商工地図には、「中むら」の記載があります。

新地町にあった遊廓の中村楼が、昭和7年の大火により廃業し、その後、この場所で割烹「水天閣」を開業したものと思われます。*2

水天閣は、現在は別の場所に移転しています。

【参考文献】

1 岩崎繁芳:五所川原・つがる・西北津軽今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.49-P.50

【参考記事】

2 風俗散歩(鰺ヶ沢):新地町(2017.1)

鯵ヶ沢町漁師町。新地町の北側の海沿いの町です。

大間越街道沿いに、古い建物が建ち並んでいます。

大きな木造の建物です。

新地町に通じる道。

新地町にある稲荷神社。

昭和13年に建てられた石柱。

寄進者に、中村楼の関係者と思われる中村喜左衛門*1 の名があります。

境内からは、かつての遊女町が見渡せます。

【参考文献】

*1 陸奥新報社:写真でみる弘前市70年(陸奥新報社,1959)P.90(新地遊廓街の写真の説明文に「中村喜左衛門氏所蔵」と記されています。)

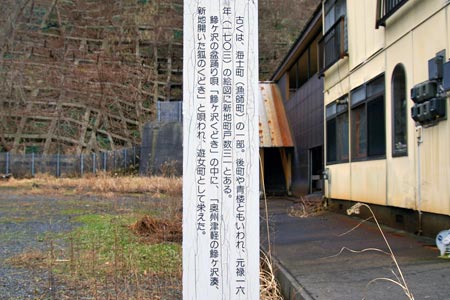

今回は、鰺ヶ沢(青森県西津軽郡鰺ヶ沢町)の町並みと風俗を散歩します。

鰺ヶ沢の新地は、昔有名な遊廓街でした。藩政時代は、旅人、船頭、荷主たちで賑わい、津軽の吉原と言われました。*1

新地町の標柱。次のように書かれています。「古くは海士町(漁師町)の一部。後町や青楼ともいわれ、元禄16年(1703)の絵図に新地町戸数31とある。鯵ヶ沢の盆踊りの唄「鯵ヶ沢くどき」の中に、「奥州津軽の鯵ヶ沢港、新地開いた狐のくどき」と唄われ、遊女町として栄えた。」

「赤線跡を歩く」に掲載されていた妓楼らしき建物*2 は、無くなていました。

中村楼、西港楼、丸海老楼、一二三館、などの妓楼が建ち並んでいました。*3

中村楼は、新地で随一の遊廓で、200年以上続き、その昔、加賀の豪商銭屋五兵衛が鰺ヶ沢に来た時中村楼に泊り、取引のかたわら豪遊した話は有名でした。*1

中村楼は、昭和7年の大火で新地が焼けるとともに廃業。主人の中村さんはその後、割烹「水天閣」を開業、現在に至っています。*4

【参考文献】

*1 陸奥新報社:写真でみる弘前市70年(陸奥新報社,1959)P.90

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.60-P.61

*3 東京交通社:大日本職業別明細図 第243号 青森県(東京交通社,1937)

*4 陸奥新報社:わがふるさと第一編(陸奥新報社,1960)P.14

貸座敷の岡本楼(後の山本旅館)は、明治20年に開業。その後、資金を調達し、昭和3年に、千鳥造りの豪華な建築美の建物を完成させ、永く多くの人の話題に上がりました。造作は、大欅の一本で賄われ、二階を含む廊下の縁板は一枚板の見事なものでした。*1

岡本楼(旧山本旅館)があった場所。*2

翌昭和21年に、公娼制度は廃止されましたが、売春そのものは黙認され、岡本楼にも私娼が5,6人就業していました。昭和33年、売春防止法施行により、岡本楼は80年の歴史を閉じ、山本旅館として再発足しました。*1

敷地の裏側の階段の遺構。

【参考文献】

*1 川原崎次郎:城下町相良区史(城下町相良区史刊行会,1986)P.375-P.383

*2 日本住宅地図出版:相良町・御前崎町・浜岡町(日本住宅地図出版,1976)P.23

今回は、相良(静岡県牧之原市)の町並みと風俗を散歩します。

相良の新町、相良パーキング(菓子長の隣)の所に、蔦屋という遊女屋がありました。蔦屋は近世からの飯盛旅籠で明治期も早い頃からの貸座敷でした。*1

蔦屋が貸座敷を廃業して料理店を始めたのは、明治40年で、その後は宿屋業を営みました。*1

弦波楼は、中川玩具店があった場所*2 にありました。開業は明治16年頃で、昭和2年頃まで続きました。建物は慶応の頃に建てた古物で、階下に一~六番、二階七~十三番までの部屋がありました。*1

現在は、商店街となっており、当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 川原崎次郎:城下町相良区史(城下町相良区史刊行会,1986)P.372-P.375

*2 日本住宅地図出版:相良町・御前崎町・浜岡町(日本住宅地図出版,1976)P.23,相良区内全世帯地図

焼津弁天地区。銀水楼の隣のアパート。

カラフルな玄関です。

隣の旅館風の建物。

松㐂寮。

弁天地区の旧赤線区域の一本西側の通り。

旅館と思われる建物が残っています。

タイルの円柱。

銀水楼の屋号。

焼津の赤線地区は、弁天さん(宗像神社)*1 のある瀬戸川沿いにありました。ここは主に寄港した他県の漁船員が利用し、地元の船員たちは清水へ行きました。*2

他県の漁船員にとって、弁天という地名には特別な感慨がありました。港の拡張に伴って瀬戸川に面した一角に歓楽施設が大挙開業した場所だからで、そのはずれに鎮座する弁天社*1 にちなんでこう呼ばれるようになりました。その様子を物語る「弁天入口」と記したアーチが近年まで残っていました。*3

弁天の一角に「一休」という飲食店を開いていた荒川あきのさん(1927年生まれ)によると、客はフネの衆ばっかりで、オカの衆は無く、夜になると中の通りに女性目当ての男たちが列をなして通れないほどでした。*3

「一休」があったあたり。*4

1954年の焼津市商工名鑑の特殊飲食店の項*5 に、海望荘、麗月、ハルナ、広月、三楽、瀬戸川、松葉、三宅家、若葉、新橋、小浜家、の記載があり、一方、1959年の住宅地図*4 には、中港公園の北東側の通り(この写真の通りの左右)に、れい月、広月、ぎおん、みなと屋、三楽、瀬戸川、キング、海望荘、小浜家、コケシ、わかば、みやけ、ウインク、まつば、はつね、の記載があり、この通りが赤線区域だったようです。

梶山季之氏が売防法施行後に焼津の弁天地区を訪れたときのレポート*6 によると、弁天地区に23軒あった業者のうち、14軒が旅館に転業し、2軒がカフェーに、残りの7軒は大戸を閉めたままでした。

【参考記事】

*1 風俗散歩(焼津):宗像神社(2017.1)

【参考文献】

*2 焼津市総務部市史編さん室:浜通りの民俗(焼津市,2004)P.129

*3 焼津市史編さん委員会:焼津市史 漁業編(焼津市,2005)P.983-P.984

*4 関東明細地図編集社:漁都焼津市明細図1959(関東明細地図編集社,1959)P.18

*5 焼津商工会議所:焼津市商工名鑑1954(焼津商工会議所,1954)P.90-P.91

*6 梶山季之:常陽銀行事件(アサヒ芸能出版,1963)「赤線深く静かに潜航す ステッキ・ガールという名の淑女たち」P.172-P.175

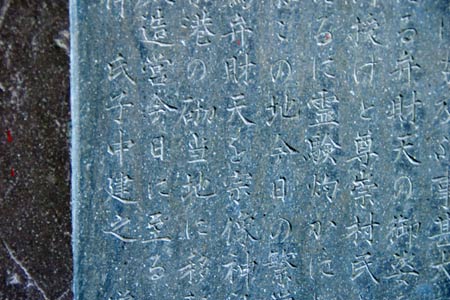

焼津市中港5丁目にある宗像(むなかた)神社は、弁天という地名の由来となった神社です。当社は天正年間に海上安全のために祀ったのが始まりで、かつての弁天公園のあたりにありました。弁天公園の近くには、有名な料亭があって、客は船遊びに興じました。現在の社殿は、その後の埋め立てが進んだところに移されたもので、脇には平和プールが作られました。*1

宗像神社の社碑。

「神仏分離のため、明治3年に弁財天を宗像神社に改めた」と書かれています。

平和プールがあった場所は社殿の隣(写真の社殿の向こう側)。*2

弁天公園は、現在は港になっている場所(写真奥の方向)にありました。*3

【参考文献】

*1 焼津市史編さん委員会:焼津市史 民俗編(焼津市,2007)P.470-P.471

*2 東海善隣出版社:焼津市(東海善隣出版社,1972)P.68

*3 海上保安庁:焼津港 三崎港(海上保安庁,1957)

昭和通りのふたば食堂*1 の脇の路地。

この路地に、「オヨンナ小路」がありました。

オヨンナ小路は、飲み屋やバー、小料理屋などが軒を並べた通りで、ちょうど「お寄りなさいよ」と呼びかけるような雰囲気だったのが名前の由来です。周辺(オヨンナ小路の一つ南側の小路)には、見番があって、近くには芸者の下宿が多数あり、花街の雰囲気を持っていました。*2*3

現在、オヨン小路の面影はありません。

【参考記事】

*1 風俗散歩(焼津):ふたば食堂(2017.1)

【参考文献】

*2 焼津市総務部市史編さん室:浜通りの民俗(焼津市,2004)P.22-P.24

*3 焼津市史編さん委員会:焼津市史 民俗編(焼津市,2007)P.453-P.454

今回は、焼津(静岡県焼津市)の町並みと風俗を散歩します。

焼津港は、徳川家康から大型船の使用を許可されたことをきっかけに発展しました。昭和に入ると、近代的な漁港が建設され、港町の「浜通り」が形成されました。「昭和通り」は、浜通りの西側に明治時代に形成された繁華街で、芝居小屋や映画館毎夜十時頃まで賑わいました。*1

ふたば食堂の前身は、洋風な飲み屋で、建物も西洋館で女中さんは、フリルのついた洋服を着て、当時としてはお洒落な店でした。*1

オムライス(大盛り)を注文。

オムライスの中身はケチャップライスです。

【参考文献】

*1 焼津市総務部市史編さん室:浜通りの民俗(焼津市,2004)P.22-P.24

「土手の伊勢屋」は、明治22年、吉原遊廓の出入口「吉原大門」に創業。当時、店の前に「土手」があったことから「土手の伊勢屋」と呼ばれました。創業より、吉原を訪れるお客様、吉原に努める牛太郎(客引き)などで、吉原遊廓への出前などで、お店は繁盛しました。*1

登録有形文化財にも指定された建物は、東京大空襲で焼け残った木造建築です。*1

天丼(イ)と日本酒を注文。

柱時計。

【参考文献】

*1 土手の伊勢屋:パンフレット

江戸時代、吉原へ通じる道は、土手になっていて、その土手は日本堤と呼ばれていました。*1

現在の「土手通り」沿いには、屋号に「土手」とつく店が多くあり、日本堤の土手はなくなっても、昔の名残が看板に息づいていると言えます。*2

天丼が有名な「土手の伊勢屋」は、行列ができる人気店です。

馬肉の店。

土手の薬屋。

「堤」と書いて「どて」と読みます。

【参考記事】

*1 風俗散歩(吉原):土手通り(2011.4)

【参考文献】

*2 洋泉社:図説江戸吉原の本(洋泉社,2012)P.99

吉原の江戸一通り。

旅館「白菊」の建物が残っています。

窓に残る「白菊」の文字。

「吉原今昔図」*1*2 によると、「白菊」は、昭和33年の公娼廃止時は、貸座敷(赤線)でした。

【参考文献】

*1 荒井一鬼:吉原今昔図 吉原現勢譜(葭之葉会,1993)

【参考記事】

*2 風俗散歩(吉原):吉原神社(2005.9)

とおはぐろどぶ跡(水道尻側)。

おはぐろどぶと旧遊廓域への道が交差する箇所。おはぐろどぶの方が低いので段差になっています。

北西方向へ進むと、おはぐろどぶと旧遊廓域との段差は顕著になります。

駐車場となっている場所。50cmほどの高低差があります。(写真奥はソープランド街)

吉原弁財天。

以前は、金網で囲われていましたが、平成24年に整備されました。

壁画は、芸大生らが制作しました。

弁天様。

今回は、吉原(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

土手通りを紙洗橋交差点から南西方向に折れ、100mほどのところに銭湯の鶴の湯があります。

レトロな雰囲気の残る銭湯です。

入口。

ラドン風呂の装置と傘入れ。

洞爺湖温泉街の「銀座新地」のある通り。眼下に洞爺湖が見下ろせます。

「うたごえ酒場シャトー」。

奥行のある建物です。

以前は、「キャバレーシャトー」だったようです。

洞爺駅から道南バスに乗り、約20分。洞爺湖温泉に着きます。温泉街からは、有珠山が望まれます(写真左奥)。

「銀座新地」と名付けられたスナックビル。

1階部分がスナック街です。

スナックが連なります。

今回は、洞爺(北海道虻田(あぶた)郡洞爺湖町)の町並みと風俗を散歩します。

虻田遊廓は、明治32年に、それまで一軒もなかった料理屋が一度に五軒もでき、家毎に四、五人の酌婦を抱え風紀上好ましくないので、遊廓の設置を出願し、翌年の明治33年に認可されました。*1

場所は、国道37号線の陸橋を超えて清水団地に入る手前(清水団地のバス停近く)の丘の上で、今は切通しになっているところです。*1*2*3

国道37号線から分岐した坂道を登ると、内浦の全景が前面に広がります。

昭和55年、虻田町教育委員会により、「虻田遊廓跡」と書かれた標柱*2 が建てられましたが、現在はありません。

遊廓は、西の方から旭楼、開新楼、ガンケ楼と並んでいましたが、昭和14年、国家総動員法が制定されると、真っ先に貸座敷業が廃業され、遊女たちも中国大陸に送られ慰安婦となりました。*1

虻田遊廓を支えたのは、鉱山の土工夫と浜のヤン衆たちでした。タコ部屋と遊女屋は結び合っていて、タコや斡旋屋を我が家と呼び遊女を家内と呼んで、1回目の現場勤め6か月が終わると、数日間妓楼で生命の洗濯をして、またその借金を持って現場へ戻っていく、いわゆる「タコの焼き直し」が行われました。*2

【参考文献】

*1 松本良雄:広報あぶた109号 P.30-P.31「虻田遊廓聞き歩る記」

*2 虻田町史編集委員会:物語虻田町史 第4巻 産業編(虻田町,1986)P.279-P.284

*3 虻田町教育委員会:「あぶた史跡めぐり」ウォークラリー コース図

花園のスバル通り。繁華街の中心部です。

赤提灯が似合うラーメン屋さんの「楽々亭」。深夜営業専門店です。

とんこつ味噌ラーメンを注文。日本酒も頂きました。

花園の夜は更けていきます。

小樽市花園の浮世通り。

居酒屋などが入るビル。

「ヤングキャバレーリップ」の看板。岩見沢で見かけた看板*1 に類似のものです。

夜の様子。「ヤングキャバレーリップ」は営業していません。

【参考記事】

*1 風俗散歩(岩見沢):キャバレー「リップ」(2011.9)

小樽市花園の歓楽街。嵐山新地*1 などがある花園一丁目が歓楽街の中心ですが、その南側の花園三丁目にもスナックが点在しています。

東京銀座。

「東京銀座」の一本東側の通りにある蔵の建物。

蔵とスナックの建物が合体して大きな一つの建物になっています。蔵の1階もスナック店です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(小樽):嵐山新地(2009.6)

小樽市信香町にある小町湯温泉は、北海道最古の公衆浴場です。*1

明治10年頃の小樽の古地図に土場町(現在の信香町)に湯屋の記載があり、それが小町湯の前身といわれています。*1

夜の小町湯温泉。

小町ゆ温泉。

【参考文献】

*1 小町湯温泉の名刺

妙見市場の公衆トイレ。

河川上に建っています。

男女の別はありません。

小便器は、金隠しが無い代わりに、仕切り板が2枚。全面タイル張りです。

小樽市街を流れる於古発川(おこばちがわ)の河川上に、妙見市場C棟が建っています。

第二次大戦後、樺太からの引揚者のため、於古発川に丸太を渡してバラックを建てることを行政が許したことから、この河川上建築が出来ました。*1

川の形状に合わせて、建物は緩やかにカーブしています。

鮮魚店が市場の中核を占めています。

以前は、A棟、B棟と続いていましたが、現在は取り壊されて無くなっています。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.497

キャバレー「現代」跡地*1 の2軒隣に、蕎麦屋の「藪半」があります。

店の奥にある石蔵座敷。昭和49年に、隣接する白鳥家別邸(建物は後にキャバレー「現代」*1 )の庭内にあった石蔵を「藪半」内に、座敷として再生したものです。*2

石蔵座敷の内部。

鰊そばと倶知安の地酒「北力」を注文。

【参考記事】

*1 風俗散歩(小樽):キャバレー「現代」跡地(2016.12)

【参考文献】

*2 小野洋一郎:小樽歴史探訪.最新版(共同文化社,1999)P.18-P.21

今回は、小樽(北海道小樽市)の町並みと風俗を散歩します。

小樽駅前の「静屋通り」は、蕎麦屋「籔半」、石川啄木が勤務した小樽日報社跡(現本間内科)などがある小樽の歴史を象徴する通りです。

この通りに、数年前まで、キャバレー「現代」の建物がありました。

キャバレー「現代」の建物は、明治42年、この地に建てられた白鳥家一族(小樽を代表する網元)の別邸の建物を昭和23年にキャバレーに転用したものもので、ホステスの平均年齢は50歳代後半、お屋敷風の家、人も物もクラシックムードを売り物にしました。*1*2

現在、建物は解体され、敷地は駐車場になっています。

正面玄関があったあたり。

当時の石垣が残っています。

【参考文献】

*1 小野洋一郎:小樽歴史探訪.最新版(共同文化社,1999)P.18-P.21

【参考URL】

*2 「小樽・蕎麦屋・籔半」公式サイト:小樽・静屋通り物語

倶知安の繁華街にある「満足食堂」。黄色い看板が目印です。

営業時間は17:30~24:30。深夜営業専門店です。

カツカレーとビールを注文。カツは注文が入ってから衣をつけて揚げます。かなり大きな皿ですが、これでも普通盛りです。

しかも、深さのある皿です。

今回は、倶知安(北海道虻田郡倶知安町)の町並みと風俗を散歩します。

北鉄線(後の函館本線)工事着工の明治35年頃、散在していた飲食店、料理店は、北鉄線開通、駅前の発達とともに、駅の方へ移動し、料亭「喜楽」(写真のあたり)前は、料理店、そば屋などが立ち並びました。*1

”喜楽通り”にくらべ、料飲店は少数でしたが、錦座通り(現在の都通り)も料亭「秀清楼」を中心に、一つの歓楽街を形づくっていました。秀清楼は、初代支庁長の東郷重清が「秀清楼」と名付けたもので、喜楽とともに芸妓をおく本格的な料亭で、倶知安劇場(写真のあたり。その後のシアター倶知安と思われる*3)のところに、店を出していました。*2

夜の都通り。

都通り北端のゲート。

【参考文献】

*1 倶知安町史編纂委員会:倶知安町史(倶知安町,1961)P.285-P.286

*2 倶知安町:倶知安の八十年(倶知安町,1971)P.100-P.101

*3 ゼンリン:虻田郡倶知安町(ゼンリン,1984)P.18

大門横丁の隣にある津軽屋食堂。開業は終戦後まもなくで、ショーケースの中から好きな惣菜を選んで組み合わせ、自分好みの定食を作るスタイルは当時のままです。*1

ショーケースに並んでいる小鉢は、ほとんどが100円代です。

カツ丼(670円)と日本最北(増毛)の地酒「國稀」を注文。それと、ショーケースから、白菜のおひたし(100円)を頂きました。カツは作り置きしていません。注文が入ってから衣をつけてカツを揚げます。

ショーケースから塩辛の小鉢(80円)を追加。お腹の具合と相談しながら頂けるので便利です。

【参考文献】

*1 ぶらんとマガジン社:HO(2012.6,vol55)P.73

かつての裏風俗街「セキセン」*1 を通り抜けた若松町のはずれ。

道路沿いにスナックビルがあります。

「なぎさ街」と名づけれられています。

スナック「カレン」「セリカ」は、以前はセキセンの目抜き通りの質屋の前にあった店舗*1 が、こちらへ移転したようです。

【参考記事】

*1 風俗散歩(函館):セキセン(2008.12)

函館市松風町の呑み屋小路「菊水小路」。

小路の入口の角にある鳥料理の店。

夜の様子。

幻想的な灯り。

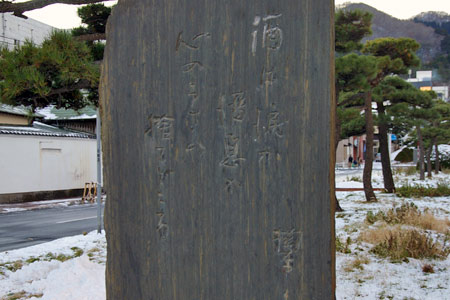

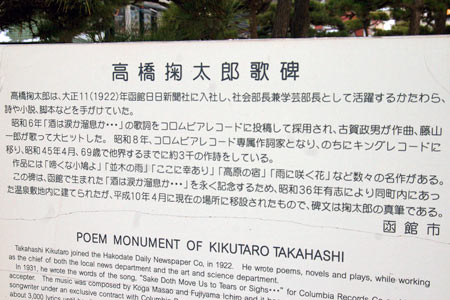

護国神社坂下グリーンベルトに高橋掬太郎の歌碑が建てられています。

酒は涙か溜息か 心のうさの捨てどころ...

「酒は涙か溜息か」は高橋掬太郎が作詩し、古賀政男を曲をつけ、ミリオンセラーとなりました。高橋掬太郎は、大正11年から昭和8年まで函館日日新聞の記者をしていましたが、その頃よく恵比寿町のカフェや蓬莱町の料理店に行っていました。掬太郎は、恵比須町の大学という喫茶店の2階に下宿していましたが、この喫茶店は、蓬莱見番の芸者をたくさんかかえていた割烹中庄の親戚でした。*1

護国神社坂下に現在もある割烹冨茂登(ふもと,写真右)に、東京から出てくるたび掬太郎は立ち寄りました。女将さんは、元蓬莱見番の芸者で、掬太郎が、冨茂登という店名をつけました。

【参考文献】

*1 木下順一: 函館街並み今・昔(北海道新聞社,2001)P.40-P.41

元治元年(1864年)、新島襄は、函館から日本を脱出しました。

函館市大町の岸壁に「新島襄海外渡航の地碑」が建てられています。

「新島襄海外渡航の地碑」から約300m離れた場所に、新島襄のブロンズ像があります。

新島襄は、元治元年(1864年)、6月14日夜半に、用意されていた小舟で沖に碇泊していたアメリカ船を潜り込みました。小舟の中での様子をその手記に「あたかも、商船に忍び通う婦人の有様なり」と記していますが、おそらく沖の外国船へ通う売女は結構多かった思われ、黒い着物に手拭をかぶった彼は、売女のごとく変装して監視人の気をはぐらかしました。*1

【参考文献】

*1 須藤隆仙:箱館開港物語(北海道新聞社,2009)P.274-P.276

江戸後期の「官許函館全図」*1 を見ると、称名寺・実行寺(現在の弥生小学校の所在地)の西の方に「外国人休憩茶ヤ(別の真景図などでは「異人揚屋」)」とあります。「異人揚屋」とは、外国人を遊ばせる家のことで、函館では開港と同時にこの商売屋が出現し、山ノ上町遊廓の発端となりました。*2

山ノ上町遊廓があった現在の弥生小学校の西隣の地は、旅籠町の町名(昭和40年廃止後は弥生町)ができていました。これは遊女屋から茶屋町の名が生まれていたものが廃れて旅籠町になったものです。*2

遊廓の前の坂は、泊り客が朝、別れを惜しんでみ返ることから、見返り坂と名付けられましたが、現在は、常盤坂に変わっています。*2

常盤坂の一本西寄りの坂を姿見坂と呼んでいますが、これも遊女の姿が見えることからついた名です。*2

【参考URL】

*1 函館市中央図書館:所蔵デジタルアーカイブ 万延元年(1860年)「官許函館全図」第2図

【参考文献】

*2 須藤隆仙:箱館開港物語(北海道新聞社,2009)P.207-P.210,P.215

今回は、函館(北海道函館市)の町並みと風俗を散歩します。

函館の風俗散歩は、前回(2008年12月)に引き続き、今回で2回目です。

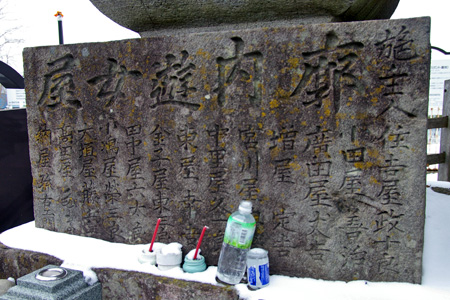

函館市台町(船見町)にある地蔵寺は遊女の駆込み寺といわれ、境内には、遊廓の経営者たちが引き取り手のない遊女などを供養するために元治元年(1864年)に建立した高さ3m以上もある「有無両縁塔」があります。*1

台座には、「廓内遊女屋」とあり、施主である山ノ上町遊廓の30人ほどの名が彫り込まれています。

住吉屋、小田屋、廣田屋、増屋、宮川屋、中里屋、東屋、金子屋、田中屋、小嶋屋、大須屋、高田屋、納屋の13名。

側面に、仲屋、菱屋、北越屋、中嶋屋、新屋、上田屋、玉屋、佐藤屋、盛屋、茂村屋、伊勢屋、甲屋の12名。計25名は、 1865年(元治2年・慶応元年)の発行された「箱館新廓遊女屋細見一覧」*2 に記載されている25の屋号に一致しています。

山之上町遊郭は、箱館開港に伴い万延元年、江戸吉原を模して造られ、外国人の為には特に三層楼の異人揚屋を大門脇に設け、俗に休息所と称されました。*3

地蔵寺の前には、山ノ上町遊廓の名妓だった高清水近大夫の墓(万延元年(1860年)が建っています。*1

【参考文献】

*1 大淵玄一,広瀬菊枝:紅燈二百年(大淵玄一,2002)P.32

【参考URL】

*2 宮川屋与吉:箱館新廓遊女屋細見一覧(宮川屋与吉,1865)

*3 函館市中央図書館:所蔵デジタルアーカイブ「箱館新廓遊女屋細見一覧」の説明文

古城の外観のモーテル廃墟の隣にある「私の部屋」。

マンサード屋根の外観が特徴です。

スチュワーデス風の二人。

奥行のある建物です。

大釈迦のラブホテル街から、さらに、五所川原方面へ国道101号線を行くと、道路沿いに古城の外観のラブホテル廃墟があります。

モーテルの形式(1階部分が車の駐車スペース、2階部分が客室)のホテルです。

入口の「いらっしゃいませ」の看板。

入口は、所々破られています。

今回は、大釈迦(だいしゃか、 青森県青森市)の町並みと風俗を散歩します。

JR奥羽本線の大釈迦駅から徒歩約10分。国道101号線沿いに、ラブホテルが密集する一画があります。

休業中のホテルもあります。

ほとんどがモーテルの形式のホテルです。

斜面に建つホテル。

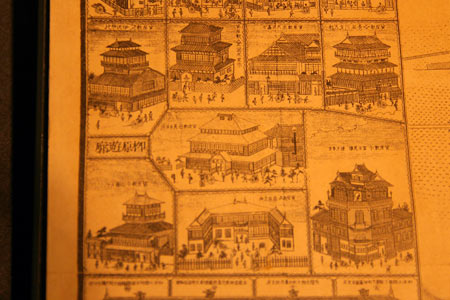

青森県立郷土館(青森市本町二丁目8-14)に、明治25年(1892年)発行の「青森実地明細絵図」が展示されています。

中央の市街地図と建物の図版を組み合わせて制作・出版されたものです。*1

柳原遊廓の建物の図版。建物の外観や店の屋号などが描かれています。

明治22年、塩町遊廓から移った柳原遊廓は、日露戦争中に繁昌しました。*2

【参考文献】

*1 安田 道:青森県立郷土館研究紀要(2009.03)P.61-P.70「実地明細絵図から読み解く明治の青森」. / 青森県立郷土館 編.. . ISSN 1883-5783

*2 肴倉弥八:青森市町内盛衰記(歴史図書社,1976)P.110

第三新興街の裏側(東側)の入口。

以前はこの付近にも建物がありました。*1

ゲートの隣には、公衆トイレがあります。

大便。

小便器が向かい合っています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(青森):第三新興街(2008.12)4枚目の写真

第三新興街の南側の通り。

もう1本、北側に通りがあり*1、両者は東側の通りと結ばれ、コの字型になっています。

密集する看板。

東側の通り。

【参考記事】

*1 風俗散歩(青森):第三新興街(2008.12)1~3枚目の写真

第三新興街にあるピンクサロン。

「第三新興街」の看板とともに、「サロン」の看板が健在です。

「18才~45才位迄」と年齢層は広めです。

「ピンクサロン協会加盟店」のプレート。

今回は、青森(青森県青森市)の町並みと風俗を散歩します。青森の風俗さんぽは、2008年12月に引き続き、今回で2回目です。

青森駅前に残る第三新興街。

周囲の建物が無くなり空地となったため、建物の外観が見通せるようになりました。

東側からの遠望。以前は手前にも建物がありました。*1

北側の通りの空地部分から。3階建てであることがよく解ります。

【参考記事】

*1 風俗散歩(青森):第三新興街(2008.12)4枚目の写真

国道101号線沿いの狼野長根公園近くに、レトロな外観の「観光ホテル夢野温泉」があります。

玄関には、艶っぽい看板。

レトロな館内。宿泊もできます。

脱衣場。

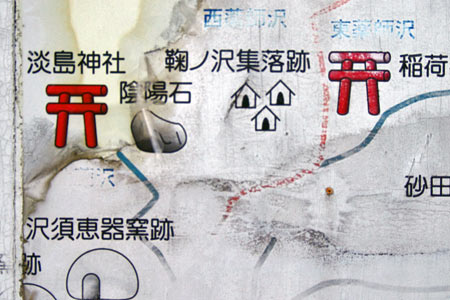

今回は、大釈迦(だいしゃか、青森県五所川原市)の町並みと風俗を散歩します。

大釈迦 は、五所川原市の東部に位置します。国道101号線の狼野長根バス停から西へ約1Km。前田野目の集落にある「梵珠山案内図」に淡島神社と陰陽石の記載があります。

陰陽石がある場所(淡島神社)は、前田野目の須恵器窯跡群から鞠ノ沢沿いに林道を奥深く入った地点(地蔵沢)です。*1

林道を約1時間歩くと、淡島神社に到着です。

5m以上あろうかと思われる長大な石体。青色の布がかけられています。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.39「青森県における生殖器崇拝資料」

川端町の歓楽街にある「とんとん食堂」。

ラーメンなど、中華料理が中心の大衆食堂です。

落ち着いた店内。

チャーシュー麺とビールを注文。ビールには、野菜炒めが付きます。

川端町は、隣町の本町繁華街と岩木町、柳町の諸官庁に囲まれているという好立地条件に恵まれ、昭和40年代に振興街として旅館や飲食店が増え、この一帯の飲食街を「親不孝通り」とも言うようになりました。*1

スナックが入居するビルが道の両側に並んでいます。

夜の様子。

スナックビル。

【参考文献】

*1 陸奥新報(1975.3.15)津軽の町内今昔記39

青森銀行とみちのく銀行の、両五所川原支店から、旧ロータリー角までの通りは、かつて「ハイカラ通り」と呼ばれていました。この通りは、明治時代は、清志町と呼ばれていましたが、大正時代に高襟(high collar,ハイカラー)町という呼び名も使われるようになり、昭和になってから「ハイカラ町」「ハイカラ通り」と呼ばれるようになりました。*1

現在は、「ハイカラな街」と街灯に書かれています。

大正時代は、魚市場や劇場の高砂座がありました。*1

旧ロータリー。

【参考文献】

*1 北奥文化研究会:北奥文化 第三十六号(1980)P.85-P.88 「『五所川原の地名』余話」

五所川原駅前の東町は、かつて、歓楽街の中心でした。東町の歓楽街は、昭和23年に小料理屋の「富喜」が最初で、のちに、東町が歓楽街となる主要役割を果たしました。「富喜」は、最初駅の人夫などの休憩所のような形で経営され、この庶民的な酒場が人気を拍しました。これに刺激され、当時水田地帯であった東町に続々小飲食店が建てられ、昭和28年、大型のバーの「らんぶる」が完成すると東町は一気に歓楽街となりました。*1

現在、飲食店はまばらです。

東町の衰退は、市役所が移転したことが遠因だったと言われています。*2

北側の一画。

この先に「らんぶる」がありました。*3

スナックの建物。

【参考文献】

*1 兵庫昭一郎:五所川原三百年史 経済編(青森民友新聞社,1966)P.188-P.190

*2 東奥日報(1977.5.11)津軽の町内めぐり121

*3 東交出版社:最新版住宅明細図 五所川原市 木造町 板柳町 鶴田町 金木町 柏村(1969)P.8

今回は、五所川原(青森県五所川原市)の町並みと風俗を散歩します。

大正10年、岩木川の改修が進められ、それまで流域内に居を構えていた船渡、人夫、土工などが移転を迫られ、錦町の毛内林に移転し、農村相手の小料理屋の商売に移っていきました。「初音」「あけぼの」がそれで、のちに赤線へと変わっていきました。*1

このとき、対岸の柏村鷺坂の遊廓も数軒移転し、しかも近くに一流の料亭街・柏原を控えていたことが、錦町が色街として名をなす契機になりました。「宝亭」「北盛館」「寿」「千代屋」「初音」「あけぼの」「金盛」など十軒近くあり、なかでも「万寿幸」は終戦まで栄えました。終戦の翌21年には大火で錦町全域が消失、廓も灰ジンに帰し、昭和34年4月の赤線廃止がとどめを刺しました。*2*3

昭和6年の市街図*4 には、竜泉寺へ向かう道路脇に、「たから亭」「北盛館」「ことぶき」「千代家」の名が記されています。

写真のあたりには、赤線から転業したと思われる「万寿幸旅館」がありました。*5

赤線から転業したと思われる「初音旅館」があったあたり。*5

裏通り。「初音旅館」の裏側あたり。

【参考文献】

*1 兵庫昭一郎:五所川原三百年史 経済編(青森民友新聞社,1966)P.185

*2 陸奥新報(1975.2.20)津軽の町内今昔記24

*3 東奥日報(1977.2.16)津軽の町内めぐり40

*4 東京交通社:大日本職業別明細図 青森県(東京交通社,1931)

*5 東交出版社:最新版住宅明細図 五所川原市 木造町 板柳町 鶴田町 金木町 柏村(1969)P.13

一戸市街から国道4号線を3kmほど北上した「八木沢橋」バス亭近くに、「鳥越ドラインブイン」があります。

建物の左側半分は、旅館になっています。

名物のラーメンは280円です。

ラーメン(大盛り)と缶ビールを注文。

三桝楼は、大正6年に貸座敷となりました。貸座敷は戦時中自発的に廃業し、その後は料理屋を営みましたが、昭和28年頃廃業しました。*1

(楼主の)中村佐助は、大正15年12月、一戸で初めての乗合自動車を開業し、昭和11年、三益合資会社一戸乗合自動車部(中村宏)となりました。*1*3

大きな古井戸が残っています。

大きな木造の建物。

一戸町に、貸座敷が開かれるのは、明治22年頃に進めれた東北本線の一戸付近の鉄道工事と関連があります。工事に従事した人夫は青森周辺の農村から募集してきたもので、人里離れた山間で何一つ娯楽もない土方連中の求めたものは「酒と女とばくち」でした。人夫が大勢町に入ってくると当然のことに茶屋、飯屋を営むものが多くなり、明治23年3月31日、貸座敷免許区域が改正され、一戸町字袋町(現在の北舘)が指定されました。本町から向町にかけての街道から折れて袋小路になっている袋町は、茶屋街に適した場所でした。*1

【参考文献】

*1 一戸町町誌編纂委員会:一戸町誌 下巻(一戸町,1986)P.298「大正12年頃の町並み地図」,P.311-P.313

*2 日本住宅地図出版:二戸市・一戸町・浄法寺町(日本住宅地図出版,1979)P.42

【参考URL】

*3 みやこ百科事典 ミヤペディアの「岩手県北バス」の項に「一戸乗合・三益合資(中村宏*2)」の記載。

今回は、一戸(岩手県二戸郡一戸町)の町並みと風俗を散歩します。

一戸駅から駅前の通りを北東へ進み、万代橋を渡って街道から右へ折れた所にある袋町(現在の北舘)は、かつて遊廓があった場所です。*1

遊廓があった頃の歓楽街の名残でしょうか。付近にはスナックなどの飲食店が散在していたようです。*1*2

「ニューハワイ」の看板。

いらっしゃいませ。

【参考文献】

*1 一戸町町誌編纂委員会:一戸町誌 下巻(一戸町,1986)P.298,P.302

*2 日本住宅地図出版:二戸市・一戸町・浄法寺町(日本住宅地図出版,1979)P.42

水沢の寺小路の歓楽街にある「一力」。

「生そば」と「洋食」という異質の組み合わせです。

丼物や定食、カレーライスもあります。

かつ丼と水沢の地酒「天瓢(てんぴょう)」を注文。洋食屋を名乗るだけあって、カツの味は絶品でした。

水沢市街に残る小岩井牛乳の牛乳箱。

古い牛乳箱と併せ、縦に二つ並んでいます。

右側の側面には「まきば」。

別のお宅にあった同型の牛乳箱。左側の側面には「小岩井ヨーグルト」五戸*1 で見た牛乳箱と同型です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(五戸):小岩井牛乳の牛乳箱(2014.12)

水沢区寺小路にある「狸横丁」。

あちこちに、立小便禁止看板が設置されています。

立小便した方は、罰金3万円です。

反対側の出入り口。

寺小路の長光寺近く。乙女川の支流と道路が交差しているところに、スナックの建物があります。

このスナックの特徴は、河川上の建築物であることです。

反対側から見たところ。

入口。

やきとり「さんたく」の脇に横丁の後ろ側に、風情のある公衆トイレがあります。

右側が小便。左側が大便です。

大便。

気持ちよく放尿できそうです。

水沢市街の中心街の大町。やきとり「三宅(さんたく)」の脇に横丁の痕跡が残っています。

かつては、飲み屋が建ち並ぶ一画だったのでしょうか。

現在は2軒が営業中です。

周囲は駐車場になっています。

今回は、水沢(岩手県奥州市水沢区)の町並みと風俗を散歩します。

水沢の貸座敷は、明治の初年、袋町、立町、柳町にありましたが、明治20年頃、宮下が遊廓地に指定されました。明治32年頃、駒形神社に接しているという理由で、勝手町に移転しましたが、戦後になって廃止になりました。*1*2

写真の桜井商店の建物がある場所(道がクランク状になっているところ)の向こう側(西方)が勝手町の貸座敷(安盛楼、藤本楼、幸盛楼)があった場所です。*3

勝手町西方の南側に安盛楼と藤本楼、北側に幸盛楼がありました。勝手町は、水沢の花街で、とくに七夕まつりの賑わいは最高で、襟をこかした若い女郎衆たちが街を練り歩いていました。*3

昭和初期の「勝手丁の町並み図」*3 によると、桜井商店の西隣に安盛楼がありました。

勝手町の西端にある八幡神社に隣接して、藤本楼がありました。*3

藤本楼の建物は、昭和50年頃まで残されていましたが、大都市の遊廓の建物と比べると規模は小さかったようです。*4

【参考文献】

*1 岩手県胆沢郡水沢町:水沢町誌(水沢町,1931)P.294

*2 水沢市生活環境課:乙女川 その流域の歴史と風土(水沢市生活環境課,1991)

*3 勝手町町史編集委員会:勝手町町史 過去・現在・将来(勝手町町内会,2000)P.21,P.42「勝手丁の町並み図(昭和初期)」

*4 田村昭:仙台花街繁昌記 遊廓資料として(宝文堂,1974)p.36

倉敷市の美観地区の北側(鶴形2丁目)に銭湯のえびす湯があります。

「ゆ」と書かれた灯り。歴史を感じます。

太い煙突。

ロッカーには、漢数字で番号が書かれています。

倉敷駅前の通り(国道429号線)沿い。

階段の降り口からよく見える位置に看板があります。

「いい店・いい人・いい出会いの街、サンシャインビル」と書かれた看板。

飲食店、スナック店が入居しています。

倉敷の川西町は、明治4年に宿場から遊廓になり、昭和5年には、貸座敷が17軒、娼妓は113人でした。このころには、カフェー、飲食店、射的場、貸本屋などがあり、傘屋、洗濯屋、紺屋、菓子屋、提燈屋などもあって、職人町という一面も持っていました。*1

昭和3年の「倉敷市新地図」*1 によると、本通りと南通りと新道路に囲まれた場所に「遊廓」の記載があります。

本通り。写真左側に妓楼と思われる建物*2 があります。

奥行のある建物。

【参考文献】

*1 倉地克直,山本太郎,吉原睦:絵図で歩く倉敷のまち(吉備人出版,2011)P.24-P.25,巻末「倉敷市新地図」

*2 風俗散歩(倉敷):川西町の遊廓跡(2010.5)

一番街。駅前から続く歓楽街です。

細い路地。

立小便お断り。

白地に赤文字。

倉敷市羽島にある萬福食堂。

芸能人も多数訪れる店です。

水を飲むコップは、大関のワンカップ。

やきぶたラーメンを注文。

倉敷市鶴形1丁目にある「倉敷デパート」。

デパートというよりは、マーケットです。

大小の看板が連なります。

3本ある通りのうち、一番東側は「旭商店街」と名付けられています。

今回は、倉敷(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

水島臨海本線の倉敷駅。自販機とベンチが並んでいます。

自販機の脇に空き缶入れ。その隣に白い箱。

近づいて箱の上面を見ると、白ポストであることが解ります。

手作り感満載の白ポストです。

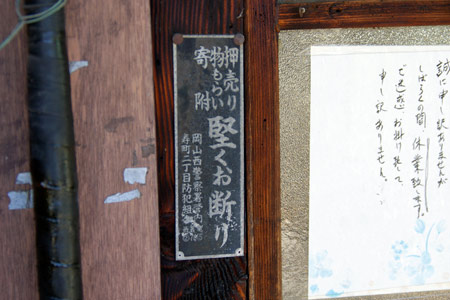

奉還町4丁目の住宅街。

「押売り、物もらい、寄附、堅くお断り」のプレート。

昭和を感じる風景です(黒川食堂付近)。

こちらにも同じプレートがあります。

岡山市北区平和町の通り。居酒屋などが建ち並ぶ繁華街です。

ブロック塀で囲まれた駐車場。

古びた金属製の立小便禁止看板。

ブロック塀で囲まれているので、周囲から見えずらくなっている一画です。

岡山市の田町付近は風俗店が散在するエリアです。通りに面した駐車場には、数多くの案内看板を目にします。

駐車場の入口のゲートの隣に、屋根付きの案内看板。

風俗店の案内をゆっくり見ることができます。

夜の様子。無人の風俗案内所のような感じになります。

今回は、岡山(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。

岡山駅前商店街の昭和レトロな食堂「ことぶき食堂」。

店内の棚には、岡山の地酒「賀眞」の瓶が3本置かれています。

さっそく日本酒を注文。棚に置いてあった一升瓶でコップに並々とついでくれます。店内のガラスケースからセルフサービスでおかずやおつまみをチョイスすることもできます。

食堂飲みは、オムライスで〆ます。

新川二丁目にある「於岩稲荷田宮神社」は、四ツ谷の 「於岩稲荷田宮神社」同様、「東海道四谷怪談」の主人公「お岩」の伝承を持つ神社です。新川二丁目の田宮神社は、歌舞伎俳優の初代市川左団次が明治の中頃、芝居小屋の近くに置きたいと希望して生まれました。*1

花柳界や歌舞伎関係などの人々の参詣で賑わいました。

明治座寄進の賽銭箱。

鳥居。この参道の奥にはお百度石と稲荷社があります。

【参考文献】

*1 塩見鮮一郎:四谷怪談地誌(河出書房新社,2008)P.13-P.14

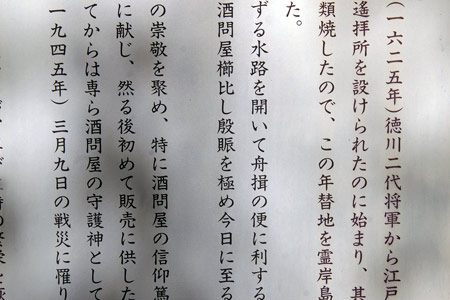

新川1丁目8付近は、最も待合と芸妓屋が集中していた場所でした。*1

周囲のビルに囲まれて新川大神宮があります。

新川大神宮は、寛永2年創建の古社で、明暦の大火後、現在地に移転し、酒問屋に信仰されました。*1

新川は、隅田川に通じる水路を有することから、酒問屋が櫛比(しっぴ)し、殷賑を極め今日に至るまで酒類の一大市場となりました。(案内板より)

新川の花街は、船問屋、酒問屋が接待で繁昌した花街でした。*1

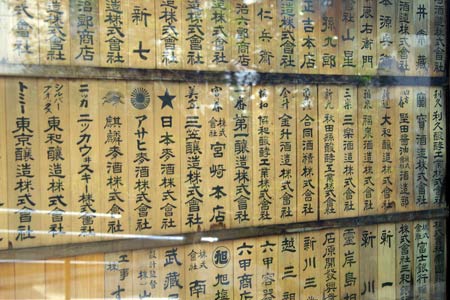

寄進者のほとんどは、酒問屋です。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.117-P.118

今回は、新川(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

新川の花街は、昭和10年頃が最も活気がありました。日本橋川に架かる湊橋を霊岸橋の間の河岸沿い(新川1-1,1-2)に料理屋の「大和屋」と待合「大国屋」「おつね」など14軒が、永代通り南側の新川1-3には「増田ヤ」と待合1軒がありました。*1

写真は、霊岸橋から亀島川を南西方向(下流)に見たところで、この写真の左側が、新川1-3のあたりです。

川沿いに面した和を感じる1軒屋。1953年の住宅地図*2 によると、この場所には、料理屋の「増田や」がありました。

和風の佇まい。

現在は、居酒屋チェーンの店舗になっています。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.118

*2 都市製図社:火災保険特殊地図 中央区越前堀方面(1953年, 都市製図社)

岐阜市街の金町5丁目の交差点。ビルの屋上にホテルの案内看板があります。

住宅街の中のホテル。柳ヶ瀬商店街の裏手(南側)に位置します。

同じ屋号のホテルがもう1軒。

南国ムードのホテルです。

柳ヶ瀬の商店街にある「柳ヶ瀬センター」。

店名が書かれています。

マーケットのような形状をした飲み屋横丁です。

青色の看板が連続します。