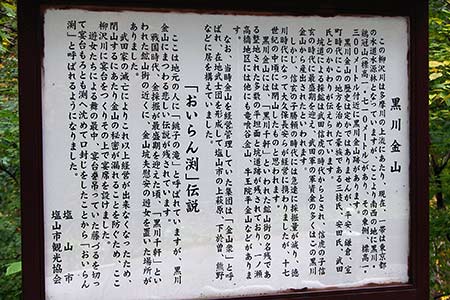

黒川金山は、武田信玄の軍資金を賄った金山として知られています。黒川金山へは、丹波山から青梅街道沿いに多摩川をさかのぼり、「おいらん渕」近くの三条新橋から水源林管理のための道を行きます。

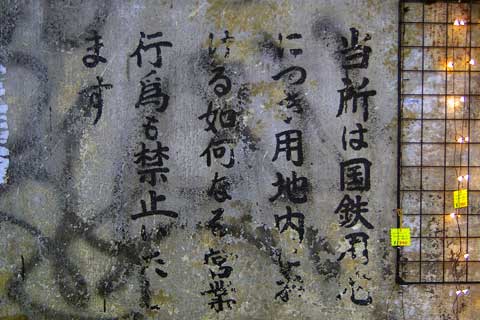

「黒川金山循環歩道」は、戦国時代、「黒川千軒」と呼ばれた鉱山町跡を巡る歩道です。この歩道を登りきったあたりに、近代のものと思われる坑道の入口があります。*1

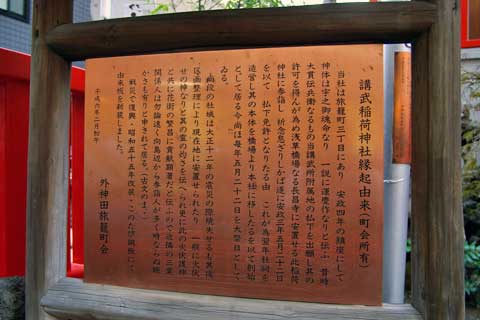

黒川山の頂上の東端は、その岩峰から、黒川鶏冠山と呼ばれています。黒川鶏冠山の山頂には、鶏冠権現社奥宮があります。*1

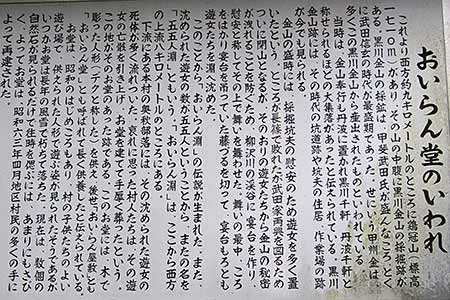

「黒川千軒」の近くには、金山杭夫慰安の遊女を置いた場所(女郎ゴー)がありました。場所は、黒川谷の北川の尾根を越えた黒川山の中腹とされています。*1

【参考文献】

*1 今村啓爾:戦国金山伝説を掘る(平凡社,1997)P.18