緩やかなカーブを描いて、古い町並みが続いています。。

昭和10年の日比町住宅明細図にも記載されている銭湯の八千代湯の建物が現在も残っています。

モダンな造りの銭湯です。

女湯の掲示が見られることから、この建物が銭湯であったことが解ります。

緩やかなカーブを描いて、古い町並みが続いています。。

昭和10年の日比町住宅明細図にも記載されている銭湯の八千代湯の建物が現在も残っています。

モダンな造りの銭湯です。

女湯の掲示が見られることから、この建物が銭湯であったことが解ります。

山側の通りの中ほどに、元旅館の建物が残っています。

繊細な格子を持つ建物です。

現在も旅館の屋号の表示が残されています。

建物脇の路地。

東中島にもかつての遊廓街を思わせる建物が残っています。

こちらの建物は、旅館でした。

現在は商店になっている建物。

2階部分に昔の雰囲気が残っています。

西中島のお好み焼き屋の建物。

中橋側から見た建物の反対側。川にせり出すように建っています。

往時を偲ばせる木造建築です。

すすけた「肉すき、水だき」の看板。

宮川町の南の山城町に、銭湯の大黒湯があります。

入口は、2つ。男湯と女湯、それぞれ暖簾がかかるのだと思います。

銭湯の右側は、廊地(ロージ)になっています。

温泉マークのネオン管。

梅田四丁目にある銭湯の明美湯。大きな建物です。

入口には、「人工温泉」の看板。

「明美」というと、スナックの店名かママさんの名前を連想してしまいます。ロケットのような形の煙突。

牛乳石鹸の暖簾。

環状7号線から、1本路地を入ったところに、銭湯の「たぐち湯」の建物があります。

堂々とした外観です。

表へ回ってみますが、何か様子が変です。銭湯は廃業してお寺に換わっていました。

もともと銭湯の建物は、お寺とみまごうばかりの重厚な「宮造り」の建築様式を取り入れた建物が多い*1 ので、銭湯の建物がお寺の建物として再利用されるというのは納得のいく話です。

【参考文献】

*1 町田忍:銭湯の謎(扶桑社,2001)P.58

鼬(いたち)川の東側を流れる奥田用水。この奥田用水の東側に東遊郭(東新地)がありました。

かつては、川幅も広く水量も豊で、架かる橋の名が見返り橋、橋ぎわに柳があって、廓の街としては舞台がすべて揃っていました。*1

奥田用水沿いのこの場所には、数年前まで「ちんまの湯」と呼ばれた銭湯の建物が残っていましたが、現在は駐車場になっています。「ちんまの湯」という変わった名前は、昔、この辺りから馬に乗って帰るときの賃(料金)からきているそうです。*1

花街東新地があった当時、銭湯の人の出入りは大変だったようで、銭湯の奥さんの話によると、昭和33年に売春防止法が施行される前までは夜遅くまで人が歩いていて、灯もきれいで、銭湯も3時頃まで営業し、着物を着たきれいどころもよく来ていたそうです。*1

銭湯の隣には古い美容室の建物があります。

【参考文献】

*1 島原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.273-P.274

飛田新地の北側の商店街。

昭和の雰囲気の残る末廣旅館。

美しいタイルの円柱。

玄関もふんだんな装飾が施されています。

大阪のシンボル「通天閣」。

この通天閣の股の下に、銭湯の「ラジウム温泉」があります。

この銭湯のウリは、通天閣を見上げる展望を満喫できる露天風呂です。

露天風呂からは、ちょうどこのような角度で通天閣を仰ぎ見ることができます。露天風呂へ向かう入口のドアには、なぜか「ホモ行為一切お断りします」と書かれた貼紙がありました。

札幌駅の北東の北8条通りに、さっぽろふるさと文化百選に選定されている「北海湯」の建物があります。1907年(明治40年)頃から開業した銭湯で、現存する銭湯の建物では札幌市では最も古いものの一つです。現在は貸しスタジオとなっています。

煉瓦造りの建物は当時大変モダンなものでした。

切妻の正面の2階部分にアーチ窓が設けられているのが特徴です。

1階部分にはガラスの装飾が施されていています。

米子市灘町に銭湯の弁天湯があります。

ビル型銭湯ですが、古い町並みによく溶け込んでいます。

鮮やかな暖簾。

シンプルな脱衣所。

倉吉市新町3丁目に銭湯の大社湯があります。

裏側から見ると、四つ角に面した普通の木造家屋ですが、下部に煉瓦が使われています。

ガラス窓に、女湯、男湯の文字。あいにく本日は定休日でした。

「レート白粉」の琺瑯看板。

今回は、倉吉(鳥取県倉吉市)の町並みと風俗を散歩します。

明治末期、山陰本線が延伸し、倉吉駅(後に上井駅と改称)が開業すると、上井を通過して人々と荷物が出入りするようになりました。上井は、町の中心部から竹田川を隔てた位置関係にあったので、倉吉の町は上井と旧市街地が別々に都市計画が進められました。上井駅前には、商店や飲食店が形成されましたが、上井への対抗意識からか旧市街周辺の事業が繰り返されました。*1

古い案内板には、「パチンコ銀河」、「麻雀フレンド」などの名前があります。

1階に飲食店が入る木造家屋。旧「麻雀フレンド」。

料亭のような建物です。

「まあじゃん屋」のプレートがあります。

【参考文献】

*1 生田昭夫:倉吉考(堂設計室,1980)P.54-P.56

青石畳通りに面した老舗旅館の美保館。

数奇屋風建築。

美保館の内部。

「交通公社の旅館クーポン」の琺瑯看板。

銭湯の「不動湯」。その名の通り、目黒不動尊の近くにあります。

鬼瓦には「不動」の文字。

堂々とした建物です。

天井が高く、柱も立派です。

キラキラ橘商店街にある理容室。

看板がしっかりと残っています。

この日は定休日でした。

美しい赤いタイルの円柱。

都城駅近くにある一見何の変哲もない旅館。

よく見ると、看板には温泉マークが書かれています。

建物脇に、昔の看板が置かれています。

建物は大きく、部屋数はかなり多いです。

「千人間府」や遊女の墓への入口。お寺の脇の道を進みます。地元の方の話によると、鉱山の発展に伴い、この通りも賑わったそうです。

古びた木造旅館

旅館と書かれた看板が残されています。

逆方向から通りを見たところ。

反町公園の東隣の二ツ谷町の道路沿い。

銭湯の仲乃湯があります。

重厚さはありませんが、落ち着いた和風の佇まいです。

JR横須賀・東海道線の車窓からも見える煙突。

横浜駅西口の繁華街に鶴のマークの旅館があります。

石材と瓦でできている塀は日本的です。

入口付近。

工事用コーン。

南千住6丁目の路地に、赤、青、白の三色看板の理髪店があります。

理髪店の入口。

美しい三色のタイル。

入口の上部に2本の円柱。こちらも三色です。

ジョイフル三ノ輪(三ノ輪橋商店街)に隣接して、銭湯の弁天湯がありあます。

道路に面した大きな看板。

銭湯の入口。午後1時から営業しています。

脱衣場には、立派な庭園があります。

大正時代、新開地と呼ばれた私娼街があった頃、娼婦たちは、午後3時頃になると新開地にある弁天湯へ出かけるのが日課でした。*1

【参考文献】

*1 三木克彦:北奇譚幻の銘酒屋街(三木克彦,2004)P.4

戦後の旅館(旅荘)ブームの中で、雨後のたけのこのように盛んに建てられた旅館の群れ。のちにその多くが、最新のホテルに改築されましたが、東京の下町に、和風の味を残して、いまも営む旅館があります。*1

旅館「夕月」は、昭和26年頃の浅草の火災保険特殊地図*2 にも記載されている当時のままの旅館です。

旅館「石水」。

この付近には、他に昭和28年開業の旅館「成駒屋」(2000年頃まで現存)がありました。*1

落ち着いた佇まいです。

【参考文献】

*1 双葉社:夢空間ファッションホテル名商・巨匠の物語(双葉社,1999)P.26

*2 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の浅草(武揚堂,2007)あの日の浅草(火災保険特殊地図)

貝塚駅の東側の国道26号線沿い。

看板建築のラーメン屋さんがあります。

和風の建物の前面に大きな看板が立てられています。

ネオン管の装飾。

尼崎から出屋敷へ向かう通り。

旅館があります。

温泉マークの看板。昭和初期の「さかさくらげ(連込み旅館)」のようにも思われますが....

実際は、ごく普通の旅館です。

道玄坂の中ほどに看板建築の商店の建物が残っています。

数棟ある建物には外壁崩落防止のネットがかけられています。

屋根裏に部屋をとって三階として利用できるようにしたマンサード屋根の構造をもつ建物もあります。マンサード屋根とは、下部の急勾配と上部の緩い勾配が組み合わさってひとつになった屋根で、「腰折屋根」ともいいます。フランスの建築家、F.マンサールの考案といわれています。*1

商店は営業していません。取り壊しの準備が始まっているようです。

【参考文献】

*1 初田亨:繁華街の近代(東京大学出版会,2004)P.236,P.272

新宿三丁目から歌舞伎町方面へ行く路地。

古い質屋があります。

入口のシャッター。

レトロなネオン管の「質」の看板。

国立市街の南東のはずれに、銭湯のはとの湯があります。建物の前は更地になっているので、道路から建物の全景が見えます。

「サウナ」「コインランドリー」と書かれた看板。上から裸電球で照らされるようになっています。

入口付近。

入口の下駄箱。休業日の前日には、「明日は休業」の札がかかります。

イーザト近くの路地裏。

水色に塗られた古い床屋「なかま理容室」があります。

壁面には木材も使われています。

柱部分にお馴染みの赤と青と白の縞模様のマーク。

うるま市の北側に、海兵隊基地のキャンプコートニーがあります。(写真右側)。

キャンプコートニーは、沖縄戦で戦死し、最高級の栄誉勲章を受けたコートニー少佐の名を基地名にとっています。*1

正門の前にコンクリート製の小さな建物が数軒並んでいます。

店名の「コートニー」の右側にうっすらと「BARBER」と書かれています。米兵向けの理容室だったようです。

現在は物置として使われているようです。

【参考文献】

*1 新崎盛暉、他:観光コースでない沖縄-第4版(高文研,2008)P.160

コザ十字路近くのバス停「安慶田(あげだ)」から路地を入ったところに、銭湯の中乃湯があります。中乃湯は、町田忍さんの「銭湯遺産」*1 の中で「全国選りすぐりの銭湯10選」に選ばれた名銭湯です。

入口にフロント形式の番台がありますが、その前にベッチがあって、近所の方と思われるおばさんたちが数名、ベンチに座って楽しそうに会話をしています。その前を通りすぎて入口に入ろうとすると、実はそのおばさんの一人が中乃湯のおかみさんだということが解りました。

中乃湯の創業は昭和35年頃です。沖縄の銭湯のすべてがそうであるように、脱衣場と浴室が同一空間にあるという本土にはない様式です。*1

「銭湯遺産」には、おかみさん自らが白セメントで補修したという真っ白な小判形の湯船の写真が掲載されていて、町田忍さんは、「沖縄の美しい海を表現するアート作品のよう」*1 とたたえていますが、現在はリニューアルされてタイルの湯船になっています。

カゴ類はなく、服は直接棚に入れます。*1

カランは家庭用のものを使用し、Y字形のゴムホースは、常連客の手作りです。*1

【参考文献】

*1 町田忍:銭湯遺産(戎光祥出版,2008)P.38-P.40

コザのゲート通りとBC通りの間には、数年前まで保健所があって、現在も保健所通りと呼ばれています。

旧保健所の近くを北西へ折れると、古いカラオケハウスがあります。

カラオケハウスの2階は旅館になっています。

2階部分。

コザ十字路近くに、古いビジネスホテルがあります。

ホテルナポリ。

入口は赤瓦でデザインされています。

現在は、休業しているようです。

コザ十字路近くの美越通り沿いに、レトロな理容室があります。

古い木造の建物です。

すぐ近くにもう1軒、理容室があります。富士山のイラストが印象的です。

年季の入った入口のドア。

屋富祖大通りの東側。

レトロな理容室「東京理容館」があります。

建物の側面。パンチパーマ、ニグロ、アイパー...。

建物の全景。

沖縄は、コンクリート製の住宅が普及しています。

コンクリート住宅のバルコニー部分に使用されている穴あきブロック(花ブロック)は、沖縄では日常的な風景ですが、古い建物の場合は、ブロック塀の穴あきブロックと同一のものが使用されています。

穴あきブロックは、”三つ山”などシンプルなデザインのものが好まれているようです。穴あきブロックは上下反転させて3段に配置されています。

階段部分の穴あきブロック。

新地内のこの付近には、栄橋遊廓の事務所がありました。*1

かつての栄橋遊廓の事務所があったあたりに、古い旅館があります。

周囲は近代的なビルに建て代わっている中で、この旅館は昔のままです。

艶っぽい窓です。

【参考文献】

*1 今井清治郎:堺市實測地圖 訂正3版(文岳堂編輯部,1912)

かつて遊廓があった新地は、現在は住宅街となっていてその面影はありません。

レトロな旅館があります。

このあたりには、龍神遊廓の事務所がありました。*1

玄関は、美しい水色のタイルで装飾されています。

「いずみ荘」の看板。

【参考文献】

*1 今井清治郎:堺市實測地圖 訂正3版(文岳堂編輯部,1912)

岐阜市日ノ本町に銭湯のイトシン湯があります。鉄筋コンクリートの建物です。

1階は駐車場になっていて、この階段を登った2階が銭湯です。肌にやさしい「軟水風呂」です。

浴場入口の看板。

脱衣場は広々としています。

新橋と言えば、ガード下です。

居酒屋が建ち並ぶガード下に理容室があります。時が止まったような昭和のたたずまいです。

「バーバーホマレ」は、1953年開業。店主の加藤寿賀さんの“顔剃り”は、かつての花柳界で鍛えられた職人技でした。15歳から94歳まで働き続けた寿賀さんの人生は、テレビ番組で紹介され、「94歳女性理容師の遺言 なぜ、はたらくのか」と題する本も出版もされました。*1

2階は居住空間になっています。加藤寿賀さんは、ここで二人の娘を育てあげ、仕事で疲れた体を休めました。

【参考文献】

*1 加藤寿賀:なぜ、はたらくのか(主婦の友社,2010)P.8-P.46

東武線竹ノ塚駅の北東、伊興4丁目に、銭湯の「しのぶ湯」があります。

破風造りの立派な建物です。

入口に、ラドン発生機がど~んと置かれています。

待合室に入ると「見返り美人」がお出迎えです。

日本橋本町四丁目は、かつての町並みや雰囲気が残るエリアです。

中でも「理髪久保田」は、昭和5年築の看板建築です。

モダンなデザインです。

現在も営業中です。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

東京駅前はオフィスビルが林立するビジネス街ですが、雀荘が密集しているエリアでもあります。

昭和の雰囲気そのままの「麻雀クラブ富士」。

昭和25年頃は「パチンコ富士」でした。*1

玄関部分。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

八丁堀二丁目に、雀荘の建物があります。水色の建物が幻想的です。

入口付近。

玄関の部分もモダンです。

建物脇の路地もいい雰囲気です。

京成電鉄の中山駅から中山法華経寺までの参道が続いています。普通の商店街のような雰囲気で風情があります。

参道から東側の路地に、銭湯の国見湯があります。建物は場所柄、お寺のような重厚な建物です。

入口付近。脱衣場、浴場とも普通の銭湯よりはひとまわり広い立派な銭湯です。

建物を側面から見ると、その大きさを実感できます。

下総中山は銭湯密集地域です。駅周辺だけでも、松竹湯、国見湯、桔梗湯、寿湯、滝の湯、栄浴場など6軒あります。

駅近くにある松竹湯。

周囲はビルに囲まれています。

脱衣場はやや狭いですが、大きな鏡があるので広く感じます。サウナは無料です。

歌舞伎町公園の隣に、喫茶店「王城」だった建物があります。

戦後の復興が生んだ1950年代の都市文化と言えば、ロックンロールに代表される明るいアメリカのイメージが強いのですが、喫茶店については、ヨーロッパのイメージが強い傾向があります。*1

外観は、ヨ-ロッパの城や山小屋のイメージを表現していて、建物は、塔のようなデザインがされ、ステンドグラスも使われていました。*1

現在は、カラオケボックス店として営業中です。

【参考文献】

*1 陣内秀信,法政大学・東京のまち研究会:江戸東京のみかた調べかた(鹿島出版会,1989)P.181-P.184

西早稲田2丁目。早稲田通りを南側に入った路地。

木々に囲まれたこの一画は、閑静な住宅になっています。

下宿屋の「渡辺館」。

今では少なくなった賄い付きの下宿です。

さかえ通りに、昭和を感じさせる美容室の建物があります。

古い看板が連なっています。

2階はアパートになっていて、1階の美容室の隣がアパートの入口です。

1階の右側半分は、タイ料理の店になっています。

千駄ヶ谷の鳩の森神社近くに、千駄ヶ谷が旅館街だった頃に営業していたと思われる旅館の看板があります。

1959年の住宅地図*1 を見ると、旅館「喜鶴(きかく)」と記されています。

現在は、営業していません。

看板は、「旅館」でしたが、その後「ホテル」として営業していたようです。

現在は、周囲に旅館街の面影はありません。

【参考文献】

*1 住宅協会:渋谷区東部(住宅協会,1959)P.4

千駄ヶ谷の東京能楽堂の南側に銭湯の鶴の湯があります。

玄関付近。黄緑色のタイルがアクセントになっています。

美しい黒板塀が銭湯の東側を囲っています。

おなじみの温泉マーク。国土地理院の地形図の温泉記号で使用されているマークですが、銭湯でも定番です。

温泉マークは本来、地図のうえで、ここに温泉がありますよと示すためのマークですが、戦後、温泉マークが温泉以外の風俗営業施設に利用された時代がありました。温泉マークがくらげを逆さまにしたような形をしていることから「さかさくらげ」という隠語が発生し、「温泉マーク」「さかさくらげ」というと、当時の連れ込み旅館だと認識されていました。*1

【参考文献】

*1 金益見:ラブホテル進化論(文藝春秋,2008)P.10

旧花街の東側に理髪店だった古い建物があります。

当時のままの状態で残されています。

入口には、斜め取っ手のドアがあって、美容室らしいモダンなデザインです。

サインポール。

柴又駅近くのレトロな看板建築の酒屋さん(現在は自販機)の向こうに、煙突が見えます。

銭湯の北野浴場です。

存在感の煙突。

現在は、コインランドリーとして営業中です。

麻吉(あさきち)旅館は、古市で現在も営業する昔ながらの唯一の旅館です。*1

当時、ここは麻吉料理店といって明治初年において第一級の料亭で、置いている芸者は20人あまりもいました。芸者はみな美人で、ここでの芸者は他の店にはでないほど麻吉は全盛をきわめました。*1

旅館は崖の上にたっていて、石段を下ると旅館の建物の裏側へ降りることができます。

崖下の伊勢自動車道から見た麻吉旅館。

【参考文献】

*1 中村菊男:伊勢志摩歴史紀行(秋田書店,1975)P.126,P.134

今回は、白浜(和歌山県西牟婁郡白浜町)の町並みと風俗を散歩します。

白浜温泉は、和歌山県の南西に位置する近畿で最も有名な温泉で、海水浴場もあります。

「魚政」(写真手前)は、昭和初期から続く老舗で、当時、浜通りには、「中村屋」「魚政」「大野屋」「温泉堂」「アシベ料亭」と商店が並んでいました。*1

現在は、温泉旅館とスナックが混在する町並みになっています。

白浜館は、白浜の開発が行われた大正時代からの歴史を誇り、美しい白良浜と大量の温泉にめぐまれ温泉地でした。しかし、何もない温泉地のただ1軒の旅館ではなんのメリットもないことから、田辺新地の置屋に依頼し、客が入ったとき、巡航船で芸妓を送ってもらうようになりました。しかし、これでは長続きせず、大正13年に検番を建て、1週間交代で数名の芸妓をここに宿泊させることにしました。これが白浜検番のはじまりで、昭和に入り、白浜新地が開発されることになりました。*2

【参考文献】

*1 白浜町誌編纂委員会:町のあゆみ 白浜町誌紀要. no.4 (白浜町誌編纂委員会,1981)口絵A

*2 白浜町誌編さん委員会:白浜町誌.本編下巻1(白浜町,1984)P.340

紀伊田辺は、古くから栄えた町だけに、昔のままの建物が多く残ります。駅周辺は地方都市らしく賑わう町ですが、奥へ踏み込むと情緒ある町並みがひろがります。

田辺新地は、大正6年、周囲に散在していた置屋や移転集合することによって出来上がりました。*1

田辺新地のゲートのところに古い建物があります。

1階はタバコ屋さんになっています。

タイル張りの壁が何ともレトロモダンです。

【参考文献】

*1 田辺商工会議所:熊野検定(田辺商工会議所,2009)P.81

大久保駅近くの住宅地街に、一軒の旅館があります。

風情のあるネオン管です。「旅荘」という呼び方も味わいがあります。

落ち着いた雰囲気の外観。

和風の玄関の装飾。

彦左小路裏の通り。

レトロな旅館が2軒建ち並んでいます。

玄関のタイルの円柱。

入口には、「いらっしゃいませ」の看板。

新井薬師近く(上高田二丁目)の住宅街。

銭湯の花園湯があります。

コインランドリーとして営業中です。廃業してしまったのでしょうか。

裏側へ回ってみると、解体された煙突が見えました。

東武東上線朝霞台駅(JR北朝霞駅)近くの三原2丁目の住宅街に、銭湯の「志木浴場」があります。

銭湯では珍しい男女別々の入口。

女湯入口。

脱衣場にはテレビゲームがあって、ゆっくりくつろげます。

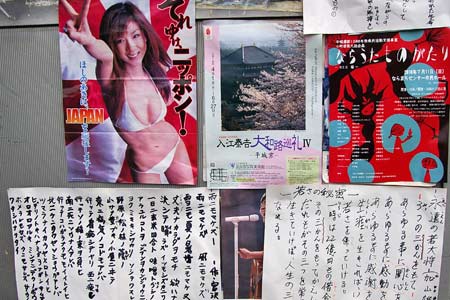

木辻のスーパーの「ビッグナラ」のゲートの近くに、書店があります。

店の壁面は、多数の貼紙で埋め尽くされています。

ほしのあきのポスター。その下に、「雨ニモマケズ、風ニモマケズ」の宮沢賢治の詩、加山雄三さんの三つの「かん」の話など。

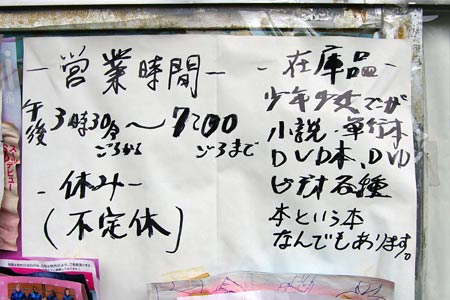

DVD、ビデオ、何でもあります。

木辻遊廓跡に銭湯の扇湯があります。

窓の部分にも「扇湯」と書かれています。

風格のある煙突です。

レトロな雰囲気の玄関。

大峯山の登山口にあたる下市は、かつては吉野郡最大の商都でした。下市市街から洞川方面へ向かう国道309号線を20分ほど歩くと、川沿いに、銭湯の「日の出湯」が見えてきます。

現在の建物は、昭和元年に建てられたもので、玄関周辺のモダンな意匠が目を引きます。*1

残念ながら、この日は臨時休業でした。

日の出湯の前の橋から川辺の町並み。

【参考文献】

*1 松本康治:関西のレトロ銭湯(戎光祥出版,2009)P.88-P.89

洞川温泉は、大峯山(山上ヶ岳)の西麓の標高820mの山間小盆地で、修験道龍泉寺の門前町として発達してきました。*1

江戸時代末期には大規模な旅館が建てられ、沿道に並ぶ旅館には「精進落とし」の客を相手とする遊女などもいて夜遅くまで賑わいました。*1

これは、女人禁制での性の抑圧に耐え、それを乗り越えた修行者たちの一夜妻となることにより、女性もその力にあやかれることであり、洞川にはその名残の遊女宿がありました。修行者との交わりは、豊かな山の力を身体に取り込む営為がありましたが、近代には売春や婚外交渉と見なされ、悲劇も生じました。*2

現在は、温泉街として賑わっています。

旅館街の中心部の本町には、江戸期に存続した花屋徳兵衛の子孫が経営すると思われる花徳旅館があります。*1

洞川の西側に位置するの南ノ町の商家。

【参考文献】

*1 浅香勝輔:歴史がつくった景観(古今書院,1982)P.237-P.238

*2 鈴木正崇:女人禁制(吉川弘文館,2002)P.112

西所沢駅近くの金山町にある弘法の湯。

住宅街の中にある銭湯です。

銭湯の裏側にある水門。市街地を流れる東川が流れています。

脱衣場には、洗濯機が3台、乾燥機が2台。

浜島の商店街には、レトロは理容室がたくさんあります。

Y字路にある理容室とパーマ屋さん。

鮮やかな緑色に塗られています。

こじんまりとした建物ですが、いい雰囲気です。

浜島の商店街の奥まったところにある銭湯の松波湯。

まるで妓楼のような建物です。ピンク色に塗られています。

玄関付近。

現在は、休業している模様です。

柏屋旅館の隣に廃業した銭湯の「新玉湯」の建物があります。銭湯ではめずらしく門柱があります。

門柱に取り付けられたプレート。モダンなデザインです。ここでは「新玉湯」ではなく「新珠湯」と書かれているようです。

門柱に取り付けられた照明器具。

建物は和風ですが、随所に洋風の装飾が施されている建物です。

川西町の通りに面して「橘湯」があります。

外観は洋風ですが....。

玄関を入ると年季の入った木製の下駄箱があります。

脱衣場はさらにびっくりです。木製ロッカーも年代ものです。

羽黒神社の石段脇に昭和2年に建てられた銭湯の「みなと湯」があります。かなり目立つレンガ色の洋風の建物です。

入口には賑やかな雰囲気の暖簾。

中に入って、まず目につくのが、脱衣棚の扉に大きな白い文字で書かれた旧漢字の番号です。

浴室のペンキ絵と看板は創業当時の雰囲気そのままです。

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.124

下町(もとまち)の旧花街近く。銭湯の「たから湯」があります。

入口には、赤い暖簾。

これで「たから湯」と読みます。

外観はビル型の建物ですが、内部は木材がふんだんに使用されています。

秩父市街の番場町は、古い建物が保存されている町並みです。「カフェ・パリー」の建物は登録有形文化財として保存されています。

入口の暖簾、アサヒビールの看板など、いい雰囲気です。

建物の2階部分に取り付けてあるネオン看板。

オムライスと瓶ビールを注文。野菜がたっぷり添えられていてボリュームもあり、大満足でした。

十条駅近くにある銭湯の久保の湯。

住宅街にある堂々とした構えの建物です。

特徴的なのは、入口に傘を入れる棚。

ミニ庭園もあって、のんびりできる銭湯です。

目白台(音羽の西側)にある月の湯。この日は「第4回 月の湯古本まつり」の会場として使用されました。

昭和の雰囲気漂う銭湯の内部。

富士山のペンキ絵が見事です。鯉のタイル絵もすばらしいです。

洗い場。

にし茶屋街の南側。北陸鉄道石川線の野町駅前に、銭湯の野町湯があります。

「野町湯」と書かれた大きな看板があります。

看板に導かれて進みますが、どうも入口らしくありません。

裏側へ回ると銭湯の入口らしい雰囲気です。

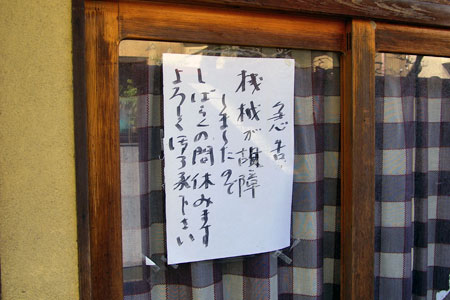

機械の故障のため、しばらくの間お休みです。

にし茶屋街周辺には数軒の美容院や理容室があります。

鮮やかな彩りの建物です。

にし茶屋街の通りをそのまま南へ行ったところにある美容院。

掘割に面した理容室。

宇出津市街の中心部にある湊湯。レトロな木造の佇まいが目をひきます。

歴史を感じさせる暖簾。その上には、「湊湯」と書かれた木の看板。

暖簾をくぐると、正面には、富士山、松、宝船が描かれたタイルが貼られています。

脱衣場の神棚には、「千客万来」の文字。右上には、10カ条の「入浴者心得事項」の貼紙があります。

遊廓があった常盤町の南隣。

銭湯の「たから湯」があります。

レトロな雰囲気のネオン管。

清潔感あふれる銭湯です。

ラオックス市原店のある大通り。「くらぶ姫」の看板。

旅館の建物が「お遊び案内所」と「レンタルオフィス」に改装ています。

旅荘「入舟」の看板。

玄関に置かれている「レンタルオフィス」の看板。

柏木田には、銭湯がたくさんあります。

妙栄寺の南側にある常盤湯。通りから東に入ったところにあります。

昔ながらの雰囲気が残っている銭湯です。

煙突。

木の温かみのある脱衣場。

人吉市街の大工町。旅館丸恵本館の近くに美容院のレトロな建物があります。

「美容院」と書かれたドア。

入口のタイルの装飾。

木製の窓。

人吉市街の中心部。漢字で「鶯温泉」と書かれた看板があります。

広い駐車場の奥に公民館のような建物があります。

建物の入口には、大きな赤い文字で「うぐいす温泉」と平仮名で書かれています。上部には、青地に赤色の温泉マーク。とにかく目立っています。

営業は1日おき。朝8時から12時までです。

レトロ外観の新温泉ですが、脱衣所、浴室はさらにレトロな雰囲気が漂います。商店の名前の入った看板は、まるで博物館の展示物のようです。

脱衣場には、ぶら下がり健康器具と体重計。

年季の入ったマッサージチェア。脱衣所脇のスペースはくつろげるスペースがあります。

シンプルなコンクリート造りの浴槽が2つ。

今回は、人吉(熊本県人吉市)の町並みと風俗を散歩します。

人吉の球磨川沿いには温泉街が広がり、旅館や共同浴場が多数存在します。

その中でも新温泉は、国宝級とも言える歴史を感じさせる木造建築です。

静かな雰囲気の入口付近。

建物全体は大きな窓ガラスに囲まれています。

八代市塩屋町の塩屋八幡宮の近く。

銭湯のちとせ湯があります。

2階部分はかなり老朽化しています。

北西側の別棟。こちらの外観も凄いです。

今回は、山谷~吉原の町並みと風俗を散歩します。

山谷は、吉原の地続きのドヤ街(日雇い労働者が集まっている地域)です。

山谷の前史は、明暦3年(1657年)にさかのぼります。吉原遊廓移転の際、新吉原遊廓の建築が出来上がるまでの2ヶ月間、山谷地域での仮宅営業が認められ、その後も、新吉原遊廓の大火の際(計13回)、仮宅営業が認められました。少ない設備投資で大きな利潤を稼げる仮宅営業は、遊廓業者にも歓迎されました。このような山谷の売春街としての歴史的風土性は、戦後の木賃宿にも引き継がれ、女衒宿が大きな利益をあげていました。*1

現在の山谷は、すっかり変貌し、町全体が建設・港湾・運輸の大企業に供給される日雇い労働者の巨大な共同飯場になっています。*1

吉原に近い日本堤には、簡易宿泊所が密集しているエリアがあります。

古い旅館風の建物が建ち並んでいます。

【参考文献】

*1 神崎清:山谷ドヤ街(時事通信社,197)ⅰ,P.148,P.171

平和島駅前に、レトロな理容室の建物があります。

とにかく凄い年季の入り具合です。

窓枠は水色で統一され、窓から煙突が延びています。

水色の窓枠と一体化した郵便受。

猟師町の赤レンガの堤防付近から北側を見ると銭湯の入船湯の煙突が見えます。

羽田では海で働くため午後になると漁師たちが集まり汗を流し、銭湯は町の社交場になりました。110年前には営業していたと伝わっていますが、昔は団子湯といい、60年ほど前から入船湯になりました。*1

入口付近。

清潔感のある脱衣所。

【参考文献】

*1 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.37

石川町の車橋交差点に、「舟の休憩所」と書かれた看板があります。

看板にしたがって、中村川沿いを西へ進むと、「舟の休憩所」が見えてきます。

この船は、運河に浮かぶ水上ホテルです。消防法上の設備・規制をクリアしていないため「宿泊所」を名乗ることができませんが、実態は労働者の宿泊所です。*1

1950年の朝鮮戦争により、横浜港は軍需物資を運ぶ拠点になり、横浜に職を求める人々が全国から押しかけましたが、野宿を余儀なくされて凍死する人たちが毎年のようにでました。そこで行政が苦肉の策として考えたのが川の上に浮かぶ艀(はしけ)を利用して作る水上ホテルでした。民間でもこれを真似て、簡易宿泊所としての水上ホテルが川の上に建ち並び、これがドヤの原型となりました。*2

隆盛を誇った水上ホテルですが、実態は定員の5倍以上の人々で溢れた収容所のようなもので、チフスも流行していました。1951年1月、7名の犠牲者を出した転覆事故が転機となって、水上ホテルは徐々に姿を消していきました。同時に、アメリカ軍の接収が解除された寿町に、今のドヤの元となる簡易宿泊所が次々と建設されていきました。*2

舟の上には粗大ゴミが放置されています。現在は休業中なのでしょうか。

【参考文献】

*1 藤木TDC、イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.108-P.109

*2 石川 直樹:すばる31(6)(2009.6)「横浜・寿町どやどや滞在記(第2回)越冬パトロール」P.288-P.289

谷町6丁目の通り。

「湯玉小」?。小学校でしょうか。

銭湯の小玉湯の建物でした。1階は駐車場として使われています。

美しいステンドガラス。モダンな建物です。

八潮市役所近くに、銭湯の八潮温泉があります。

入口には、「八汐浴場」と書かれています。

建物の裏側からみると、コンクリート塀のがっしりとした建物であることがわかります。

迫力のある大きな煙突。

神田神保町2丁目に銭湯の梅の湯があります。

都会のビルの谷間にある銭湯です。

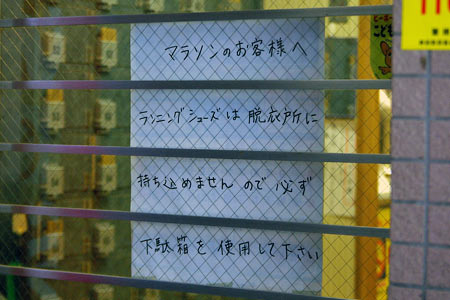

マラソンのお客様向けの貼紙。皇居の周辺をマラソンした後、この銭湯を訪れるランナーの方々が、銭湯の需要を支えているようです。

内部は清潔そのもの。「ハイパワージェット」なる泡風呂は名前の通りハイパワーでした。

神保町交差点から白山通りを南下したあたり。近くには首都高速都心環状線が通っています。

ここに、ひときわ目立つ円柱状のオブジェを持つ不二ラテックス株式会社(コンドームメーカー)の本社ビルがあります。

不二ラテックス創立者の岡本忠大さんは、精巧なヌード姿の蝋人形を作るのが趣味で、由美かおる、マリリンモンロー、岡田菜莉子、八代亜紀などがあって、性器やヘアまでそっくり(?)にできていました。岡本さんは、興に乗るとこれらの人形を並べて酒を飲んだ粋人でしたが、1983年4月、肝臓ガンで亡くなりました。*1

『胴部三段緊縮絞り』のコンドームを模した巨大ネオン塔。企業の宣伝という立派な大義名分を果たしてはいるのですが、そんな有用性を突き抜けて製作者のやみくもな思い入れがムキ出しに現れているところが、痛く感動的です。*2

【参考文献】

*1 セルフ出版:元気マガジン(1983.8)P.16 「不二ラテックスの故岡本忠大社長に哀悼の意」

*2 赤瀬川原平:路上観察学入門(筑摩書房,1993)P.266

明治時代、大磯には、政財界要人の別邸が多く建てられました。そのうちの一つ、「滄浪閣(そうろうかく)」は、初代総理大臣伊藤博文の別邸でした。

現在、その場所には、滄浪閣があったことを示す石碑が建てられています。

伊藤博文は、極めつけの好色家、というよりは絶倫の助平男で、倒した女は千人と言われ、維新以後は、そのほとんどが芸者でした。伊藤は、プロセスよりも性行為そのものを好み、「たのむ、おれと寝てくれ」、「おれにやらせろ」など、口説きの言葉は素朴そのものでした。*1

伊藤は、しばしば芸者を滄浪閣に、連れて行って泊めました。

滄浪閣は、その後プリンスホテル別館となりました。

滄浪閣裏からの眺望。

滄浪閣跡地の隣は、旧西園寺邸跡地です。

【参考文献】

*1 南原幹雄:にっぽん好色英雄伝(新人物往来社,1983)P.140

*2 祖田浩一:好色家艶聞事典(東京堂出版,1996.9)P.17

広島駅からマツダスタジアムへ向かう途中の西蟹屋4丁目に、銭湯の「きよめ湯」があります。

入口の前面はタイルで装飾されています。

営業開始は、午後4時30分からです。

打ち上げロケットのような形をした煙突。

市街にある柳井温泉。レトロな佇まいです。

入口には「ゆ」の看板。

建物の側面には、煉瓦塀があります。

煙突と屋根。

天神裏のスナック街。

建物の前面に鮮やかな緑色の園円柱を持つ建物があります。

玄関付近。

料亭風の建物です。

今回は、柳井(山口県柳井市)の町並みと風俗を散歩します。

白壁の町並みで有名な柳井市街には、随所に古い町並みが残されています。

レトロな理容室の建物が健在です。

東土手通りの廃業したパーマ屋さんの建物。この先には石原遊廓がありました。

看板にうっすらと「美容室」の文字が確認できます。

徳山駅から徒歩10分ほどの戎町3丁目に銭湯の文化湯があります。

モルタル造りの建物。

「ゆ」と書かれた大きな看板は、目立ちます。

文化湯のプレート。