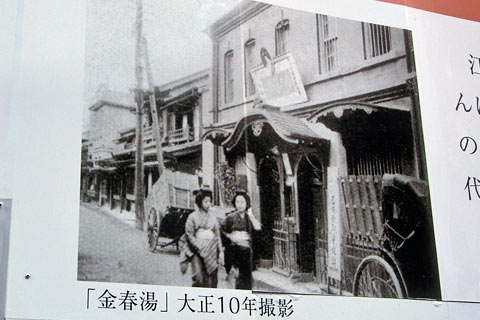

徳山市街の二番町交差点。

「徳山の思い出」*1 によると、二番町に色狂女(いろきちがい)の「松重の婆さん」というのが住んでいました。松重の婆さんは、いつもハマカをはいて、顔におしろいを真っ白にぬって、巡査に恋焦がれて街中を徘徊していたので、徳山では知らない者はいませんでした。若いときは学校の先生だったので、インテリで字がうまく、遊廓の女郎たちの恋文の代筆をしては小遣いをもらっていたそうです。

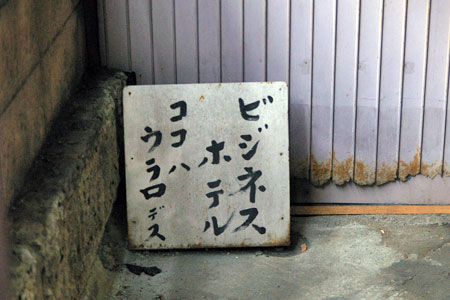

その二番町の交差点から南側の路地を入ったところに、「みぎた旅館」があります。

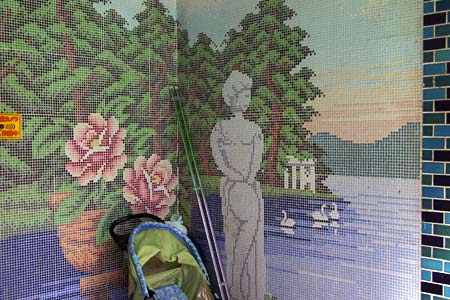

現在は、割烹・旅館で、素泊まり(1泊3000円)もできます。内部には庭もあって料亭のような雰囲気です。

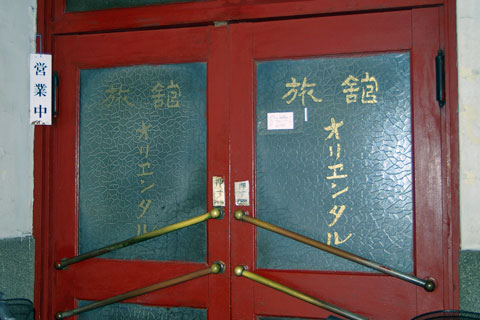

昭和の雰囲気を今に残す玄関先。

【参考文献】

*1 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.92