洲崎橋跡の右手(西側)の通り。

こじんまりとした一杯飲み屋が軒をつらねている一画があります。

映画「洲崎パラダイス」の舞台となったと思われる飲み屋街です。*1

スナック店が建ち並びます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.14-P.17

洲崎橋跡の右手(西側)の通り。

こじんまりとした一杯飲み屋が軒をつらねている一画があります。

映画「洲崎パラダイス」の舞台となったと思われる飲み屋街です。*1

スナック店が建ち並びます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.14-P.17

都営洲崎住宅に隣接する東陽一丁目第二公園。ここに、洲崎遊廓の娼妓の供養碑があります。

ここは、警視庁洲崎病院の跡地です。*1

白菊の花にひまなくおく露は なき人しのぶなみだなりけり

昭和六年十一月九日

信州善光寺大本願大宮尼公台下御親修

洲崎遊廓開始以来先亡者

追善供養執行記念

善光寺より僧を招いて、開業以来廓で亡くなった無数の娼妓の霊をなぐさめるための法要を行った際の供養碑です。*1

洲崎遊廓の建物は、戦災ですべて焼失しましたが、そのような状況の中、戦前の様子を知る唯一の手がかりとなるものです。

【参考文献】

*1 岡崎柾男:洲崎遊廓物語(青蛙房,1988)P.276-P.279

旧洲崎遊廓の敷地の電柱には、2種類のプレート貼り付けられています。

一つは「南海」、そしてもう一つは「遊園」です。

亀戸の私娼街だった亀戸遊園地(現在は住宅街)の電柱には、「遊園地」と書かれたプレートがありましたが、洲崎の遊園地も亀戸遊園地*1 と同じように、『大人向け遊園地』という意味の名前だったのでしょうか。

手書きの「遊園」のプレート。

「遊園」のプレートがあるのは、戦後復興したと言われる東半分のエリアのみです。西側半分側の電柱のプレートはすべて「仙印」と書かれています。

【参考文献】

*1 風俗散歩(亀戸):「遊園地」と書かれた電柱のプレート

今回は、洲崎(東京都江東区)の町並みと風俗を散歩します。

旧洲崎遊廓の南端にある南開橋。汐浜運河にかかる橋です。

運河を渡る南開橋は高い位置にあるので、ここから洲崎遊廓があった方向を眺めると、橋からは下り坂になっています。

現在、汐浜運河となっている場所は、昔は海でした。

モクレンの花が満開です。

国道293号線沿い。

銭湯の末広湯があります。

入口には、趣のある手書きの看板。

材木置き場。

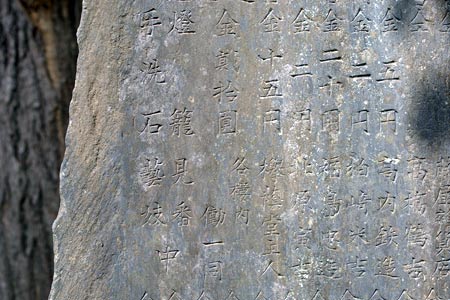

遊廓内には、北東にお酉様(大鳥神社)、南東に椿森稲荷神社がありました。

このうち、椿森稲荷神社は、戦後、青木医院の西に再建されました。

ここに、明治43年に建てられた記念碑があります。

碑の裏面の寄付人名簿に、「金二十円 各楼内働一同」とあります。新地の昔を知ることが出来る貴重な資料です。*1

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.242-P.246

明治41年頃、石橋町にあった竹沢楼、清水楼、柏木楼、小林楼、下材木町にあった新藤楼の五軒が下田町の田んぼの中にできた廓に移転させられました。遊廓は新地と呼ばれ、五軒の遊廓だけの”五軒町”が生まれました。はじめは、奈佐原からも一軒加わる予定だったので、それが実現していれば”六軒町”となっていたかもしれませんでした。*1

電柱には、「新地」と書かれたプレート。

新地の東側を流れていた木島用水は、現在は暗渠になっています。

新地の南側の通り。古い民家の建物が残っています。

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.242-P.246

東武日光線の新鹿沼駅近くの国道293号(例弊使街道)沿いは、鹿沼宿の本陣や脇本陣などが集まっていました。石橋町から下材木町にかけては、多くの旅籠屋(旅館)があって、なかには、飯盛女を置いて、売春行為をさせる遊女屋もありました。*1

大沢楼があった足利銀行鹿沼支店付近。*1

竹沢楼は、現在の合同タクシー付近にありました。*1

石橋町から下材木町方面を見たところ。

明治41年頃、現在の下田町二丁目付近に遊廓(新地)が建設されましたが、このとき、旧旅館街から、竹沢楼、清水楼、柏木楼、小林楼、新藤楼の五軒が移転したため、新地は、”五軒町”と呼ばれました。

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.179-P.182

今回は、鹿沼(栃木県鹿沼市)の町並みと風俗を散歩します。

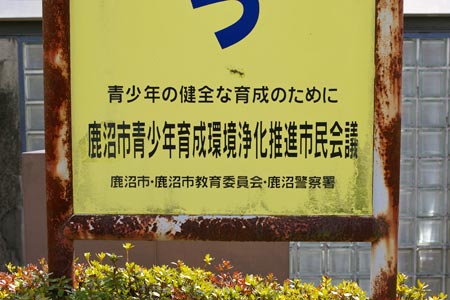

JR鹿沼駅前に、「もういらない!みんなでなくそうポルノ自販機」と書かれた大きな看板があります。

堂々とした看板。

地元の市民団体が建てたようです。

大垣駅前の高屋町に、ラーメン店や居酒屋、スナックが並ぶ一画があります。

2本ある小路のうちの西側の小路。

二階部分に手すりのある建物。

紫色のスナックの看板が郷愁を誘います。