千駄ヶ谷の鳩の森神社近くに、千駄ヶ谷が旅館街だった頃に営業していたと思われる旅館の看板があります。

1959年の住宅地図*1 を見ると、旅館「喜鶴(きかく)」と記されています。

現在は、営業していません。

看板は、「旅館」でしたが、その後「ホテル」として営業していたようです。

現在は、周囲に旅館街の面影はありません。

【参考文献】

*1 住宅協会:渋谷区東部(住宅協会,1959)P.4

千駄ヶ谷の鳩の森神社近くに、千駄ヶ谷が旅館街だった頃に営業していたと思われる旅館の看板があります。

1959年の住宅地図*1 を見ると、旅館「喜鶴(きかく)」と記されています。

現在は、営業していません。

看板は、「旅館」でしたが、その後「ホテル」として営業していたようです。

現在は、周囲に旅館街の面影はありません。

【参考文献】

*1 住宅協会:渋谷区東部(住宅協会,1959)P.4

昭和25年(1950年)に勃発した朝鮮戦争によって、米兵の往来は激しくなり、売春業も繁盛しました。しかし、昭和20年代後半には、まだ新宿歌舞伎町界隈に連れ込み旅館が密集するという状態ではありませんでした。当時、連れ込み旅館の代名詞ともなった地名は、千駄ヶ谷でした。*1

旅館「白樺荘」*2 があったあたり。現在は、マンションが建っています。

千駄ヶ谷の「温泉マーク」を舞台にした梶山季之の小説「朝は死んでいた」によると、昭和30年代前半の千駄ヶ谷の旅館は、一夜の泊まり料金が高いせいもあって、夜の客は、銀座、新宿、渋谷といった一流の店に勤めている女性たちがほんどでした。一方、昼間の客は、人妻と大学生、重役と女秘書、商店主と女事務員など、時間決めの客がほとんどでした。*1

旅館「もみじ」があった場所。現在は駐車場になっています。

隆盛を誇った千駄ヶ谷ですが、昭和33年(1958年)の第三回アジア大会の開催を契機に、凋落(ちょうらく)の運命をたどることになります。アジア大会の開催は、1964年の東京オリンピック開催を射程に入れていたので、場所は千駄ヶ谷周辺。日本にとっては、戦後から脱却するワンステップという大きな意味を持っていたため、渋谷区は、「風紀がみだれていてはまずい」という理由で、千駄ヶ谷の温泉マークに自粛をうながしました。*1

これかがきっかけとなって、鳩森小学校のPTAの活動が起こりました。「鳩の森騒動」とも呼ばれるこの運動の結果、昭和32年(1957年)に代々木千駄ヶ谷地区が文教地区に指定され、連れ込み旅館の自壊は時間の問題となりました。*1*3

【参考文献】

*1 保田一章:ラブホテル学入門(晩聲社,1983)P.63-P.66

*2 住宅協会:渋谷区東部(住宅協会,1959)P.4,P.6

【参考URL】

*3 代々木商店街ホームページ:代々木まち語り

千駄ヶ谷の東京能楽堂の南側に銭湯の鶴の湯があります。

玄関付近。黄緑色のタイルがアクセントになっています。

美しい黒板塀が銭湯の東側を囲っています。

おなじみの温泉マーク。国土地理院の地形図の温泉記号で使用されているマークですが、銭湯でも定番です。

温泉マークは本来、地図のうえで、ここに温泉がありますよと示すためのマークですが、戦後、温泉マークが温泉以外の風俗営業施設に利用された時代がありました。温泉マークがくらげを逆さまにしたような形をしていることから「さかさくらげ」という隠語が発生し、「温泉マーク」「さかさくらげ」というと、当時の連れ込み旅館だと認識されていました。*1

【参考文献】

*1 金益見:ラブホテル進化論(文藝春秋,2008)P.10

原宿から明治通りを北へ行った神宮前一丁目交差点付近。

ここに、トルコ共和国大使館があります。

1984年、元トルコ人留学生が厚生大臣に直訴状を手渡しました。その内容は、「日本にあるトルコ風呂(現在のソープランド)とわが国のトルコ風呂とは全然違うのだから、トルコという名称を使うのは、やめて欲しい。」というものでした。「トルコ風呂」は、あくまで俗称であるので、厚生省としては、何もできませんでしたが、国際問題に発展しかねないこの問題に対して、トルコ風呂の業界団体である東京都特殊浴場協会がトルコ風呂に代わる新名称を公募しました。公募によって集まった2400以上の名称の中から、当時24歳の会社員の男性の「ソープランド」が採用されました。*1

一方、トルコ風呂改名には、別の都市伝説も存在します。かつて「大使館」というトルコ風呂があったという話です。電話帳に、「トルコ(風呂)・大使館」と「トルコ大使館」が併記されていたたため、本物の大使館に、トルコ風呂「大使館」あての電話がしばしばかかってきました。また、新任のトルコ大使館員が、(タクシーで)空港から大使館へ向かおうとしたところ、トルコ風呂「大使館」へ連れて行かれました。こうしたことが重なって、激怒したトルコ大使館は日本の外務省へ講義し、名称を変更することになりました。*1

【参考文献】

*1 井上章一,斎藤光,澁谷知美,三橋順子:性的なことば(講談社,2010)P.234-236

原宿駅の西側に広大な敷地を持つ代々木公園があります。代々木公園は、敗戦後の1945年にアメリカ軍に接収されたワシントンハイツが、1964年に東京オリンピックの選手村となった後、1967年に都市公園として開園したものです。

広大な敷地の中には、サイクリングコースがあります。

公園の北部にあるサイクリングセンター(通称自転車小屋)で自転車を借りてサイクリングを楽しむことができます。

この自転車小屋の裏手は、都内では有名な野外ハッテンバでした。ネットの掲示板には、「筋肉系」とジャンルを絞って、毎夜書き込みがされていました。*1

幼児車向け自転車乗り場の奥の広場もハッテンバでした。*1

【参考文献】

*1 Badi(2002.8)P.36-P.37「野外ハッテンスポット厳選紹介」

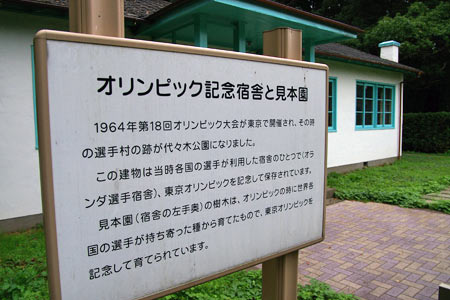

代々木公園に、東京オリンピック開催を記念した掲示があります。

アーチの奥に東京オリンピック記念宿舎があります。

この建物は、東京オリンピックのときにオランダの選手団宿舎として使用された建物です。木立にたたずむ姿は軽井沢を思わせます。*1

1964年、第18回オリンピック大会が東京で開催されましたが、そのときの選手村の跡が代々木公園になりました。

【参考文献】

*1 本橋信宏:60年代郷愁の東京(主婦の友社,2010)P.5-P.8

1964年の東京オリンピック開催後、日本の未来をいちばん鮮明に見ることができたのが原宿でした。戦後、次々に現れた「族」のうち、最新の種族として「原宿族」という言葉が聞かれ始めたのもこの頃でした。彼らは、スポーツカーや改造車、あるいはオートバイを連ねて表参道をわが物顔に走り回りました。*1

この原宿族は1967年頃に去り、原宿は、新宿の影に隠れて足踏み状態が続きました。ヒッピーファッションやミニスカートの流行の後、次に原宿に現れた「族」は暴走族でしたが、この頃既に銀座や新宿で始まっていた歩行者天国を導入により、暴走族は締め出されました。その歩行者天国に、今度は目立ちたがり屋のロックンローラー(ローラー)が1977年にフィフティーズファッション(男はリーゼントにTシャツ、女はポニーテールにサーキュラー風のスカート)で登場し、ツイストやジルバを踊りはじめました。*2

現在も、日曜日になると、ロックンローラーが代々木公園入口付近で踊っています。

踊るとスカートが大きく広がります。

ローラーの次には、「竹の子族」が登場(1979年)しました。竹の子族の特色は、「ブティック竹の子」の派手な衣装を着て、ラジカセの曲に合わせて独特の竹の子踊りを踊ったことでした。*2

【参考文献】

*1 エドワード・サイデンステッカー,他:立ちあがる東京(早川書房,1992)P.202-P.204

*2 馬淵公介:「族」たちの戦後史(三省堂,1989)P.243-P.246

ブティックが密集する竹下通りは、若者で賑わっています。

真っ赤な店構えがよく目立つ「ブテッィク竹の子」。

この店の衣装(ハーレムスーツ)をユニホームのように着ていた「竹の子族」は、一世を風靡しました。ブームが終わった後も、日本をモチーフにしたオリジナルファッションを提案。いまも根強いファンを持っています。*1*2

現在の竹下通りは、下着ショップの多さが際立っています。

路上に立つ派手なマネキン。

【参考文献】

*1 加藤明,他:原宿物語(草思社,1986)P.224

*2 馬淵公介:「族」たちの戦後史(三省堂,1989)P.249

今回は、原宿(東京都渋谷区)の町並みと風俗を散歩します。

原宿の繁華街の歴史は、進駐軍時代にさかのぼります。終戦になると、代々木の練兵場に進駐軍将校の宿舎「ワシントンハイツ」(現在の代々木公園)ができ、この進駐軍将校とその家族が買い物をする店が、原宿の表参道に発生しました。中でも人気を集めたのが、昭和25年に原宿の渋谷川(穏田川)のほとりに出てスーペニアショップ(進駐軍相手のみやげ店)の看板をあげた「キディランド」でした。兵士たちは、朝鮮戦争が始まってからは、日本を休息地としていたので、パーティが多く催され、そのときの仮装用品をまかなうキディランドは人気のある店で、帰国するときのみやげものもこの店で調達していました。このように、原宿に英字看板の店ができると、娘たちの人気を集め、たちまちのうちに原宿は新しい街となっていきました。*1

表参道の歩道に、「さんどうばし」と書かれた石柱があります。これは、穏田川が流れていた頃の橋の名残です。

穏田川は、現在は暗渠になって上はコンクリートで固められて、「キャットストリート」と呼ばれています。

部分的に石垣が残っていて、かつては川が流れていたことを伝えています。

【参考文献】

*1 松沢光雄:繁華街を歩く東京編(綜合ユニコム,1986)P.121-P.147

旧花街の東側に理髪店だった古い建物があります。

当時のままの状態で残されています。

入口には、斜め取っ手のドアがあって、美容室らしいモダンなデザインです。

サインポール。