赤線があった石坂には、タイルで彩られた建物が数多く残っています。

こちらの建物は、1・2階部分にそれぞれ和洋折衷の装飾が施されています。

2階部分。

1階部分。玄関はタイルで鮮やかに装飾されています。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.14

赤線があった石坂には、タイルで彩られた建物が数多く残っています。

こちらの建物は、1・2階部分にそれぞれ和洋折衷の装飾が施されています。

2階部分。

1階部分。玄関はタイルで鮮やかに装飾されています。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.14

今回は、金沢(石川県金沢市)の町並みと風俗を散歩します。

金沢市街の南側に位置する石坂(いしさか)は、戦前は西廓と呼ばれた遊廓があった場所で、戦後は赤線として栄えました。「にし茶屋資料館」の角を右に曲がってしばらく行くと、掘割にかかる小橋が見えます。*1

この付近はスナックが多いエリアです。

掘割に沿って歩くと公園にでます。

公園に隣接しているスナックの建物。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.193-P.199

宇出津市街の中心部にある湊湯。レトロな木造の佇まいが目をひきます。

歴史を感じさせる暖簾。その上には、「湊湯」と書かれた木の看板。

暖簾をくぐると、正面には、富士山、松、宝船が描かれたタイルが貼られています。

脱衣場の神棚には、「千客万来」の文字。右上には、10カ条の「入浴者心得事項」の貼紙があります。

棚木遊廓の近くにある塩谷寺。

高台にある塩谷寺までは、長い階段を上ります。

遊廓があった頃、塩谷寺の六ツの鐘が鳴り始めると、遊女たちは格子(こうし)越しに店先に居並んで、客を出迎えました。*1

塩谷寺の高台からは、宇出津港と棚木遊廓跡地が一望できます。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.148

棚木の遊廓へ足を運ぶには、笹谷川にかかる橋を渡らなければなりません。地元ではこの橋を「さよなら橋(別名:未練橋)」と呼ぶようになりました。

遊廓は、治安や風俗の取り締まりなどの目的から、人々が住む土地から隔離され、定められた一つの地域に許可されました。棚木遊廓の周囲の大部分は笹谷川で仕切られ、客は木橋を渡って往来しました。

当時の遊廓の建物の前にかかる橋。

小さな地蔵堂は、遊女たちの心の拠りどころとなる確かな存在仏でした。*1

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.156

宇出津の棚木遊廓の妓楼は、宇出津湾に注ぐ笹谷川仕切られ、整備されていました。

笹谷川から、遊廓が軒をつらねる広場への入口に、古い民宿の建物があります。

風情のある玄関。

宇出津・棚木遊廓(メンキチ)界隈図(1937年)*1 に記載されている当時の妓楼の屋号を引き継いでいます。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.155

宇出津は、昔から漁業が盛んで、海上交通の拠点としても発展したため、自然発生的に茶屋や旅籠が生まれ、茶屋女や飯盛女などの売春婦が現れました。明治に入り、宇出津の町は国の許可を得て棚木地区の一画に遊廓が生まれました。宇出津の棚木の遊廓は、奥能登一の賑わいを見せ、その繫昌ぶりを芸者の奏でる三味の音にたとえ、常に耐えることがなかったということから、この地域を音羽町(おとわちょう)と名付けられました。地元の人々は遊廓界隈を「政府から免許を得た地」、即ち「メンキョチ」または「メンキチ」と呼びました。*1

かつて遊廓として使われていた建物が現在も残っています。*1

建物側面の入口。

建物の前の庭。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.140-P.148,P.156

宇出津の市街の中心部を流れる梶川。町の景観に趣きを添えています。

町の中をぐるりとめぐっている水路のような笹谷川。道路から対岸の建物へのかけ橋が連なっています。

宇出津港近くの港大橋から梶川を見たところ。港町らしい景観です。

宇出津港。

今回は、宇出津(石川県鳳珠郡能登町)の町並みと風俗を散歩します。

宇出津(うしつ)駅は、のと鉄道の能登線の廃止により2005年3月いっぱいで廃駅となりました。

現在は、街の駅として利用されています。

駅前にある観光案内板。町の南側に宇出津港を有し、市街を梶川と笹谷川が流れています。

数馬酒造近くにある「さよなら橋」は、別名「未練橋」とも呼ばれ、宇出津の遊廓の入口にありました。*1

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.167

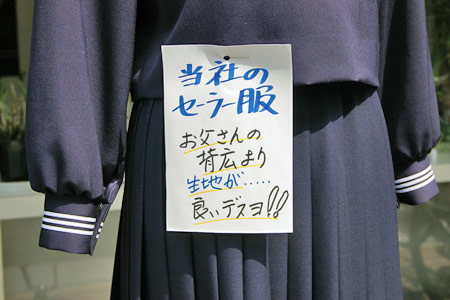

七尾市街地の中央に位置する一本杉通りには、古くからの卸・小売の老舗の建物が残っています。呉服店の前の路上に制服のマネキンがあります。

お父さんの背広よりも良い生地が使われています。

三島町の金刀比羅神社近くの洋服店。

セーラ服のマネキン。