今回は、三角(熊本県宇城市)の町並みと風俗を散歩します。

三角西港(みすみにしこう)は、明治時代、当時の内務省が招いたオランダ人技師ムルドルの指導のもとで建設された近代港湾で、「九州・山口の近代化産業遺産群」として世界遺産登録を目指しています。*1

丸みを帯びた石積みの埠頭。

背後の山地にも石積みの環濠が築かれています。

【参考URL】

*1 「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会ホームページ:三角西港施設

今回は、三角(熊本県宇城市)の町並みと風俗を散歩します。

三角西港(みすみにしこう)は、明治時代、当時の内務省が招いたオランダ人技師ムルドルの指導のもとで建設された近代港湾で、「九州・山口の近代化産業遺産群」として世界遺産登録を目指しています。*1

丸みを帯びた石積みの埠頭。

背後の山地にも石積みの環濠が築かれています。

【参考URL】

*1 「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会ホームページ:三角西港施設

湊新地には、当時の面影を残す古い建物が残っています。

遊廓の北東部の奥の満月楼のあったあたり。

この通りの両側には、宮島楼、芦北屋、平野屋、喜楽亭などの妓楼が建ち並んでいました。

遊廓の東側の通り。萬松楼があったあたり。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

島原の船津新地と湊新地は、2つともその名の通り沿岸より築地した新しい造成地であるため、そこに橋がかけられ、その新地内に各々の遊廓ができました。*1

「新地橋」は、湊新地の入口にかかる橋で、当時のままの石橋が残されています。

紀行文「五足の靴」*2 の作者の「五人づれ」もこの橋を渡り、湊新地内の遊廓を散歩しました。*1

美しい眼鏡石橋です。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

【参考記事】

*2 風俗散歩(柳川)文学碑「五足の靴ゆかりの碑」

島原の地の入江は、古くから地形的に最適な港として交易が盛んとなって、港町として発展しました。同時に人の出入りが多い港町特有の遊廓の前身が、はじめは散在して成立していましたが、やがて、沿岸より築地した新しい造成地の船津新地と湊新地の2ヶ所に遊廓が成立しました。*1

船津新地が成立したのは、明治30年頃で、道の両側に遊廓の軒並みがありました。*1

「舟津新地」と書かれた電柱のプレート。

船津新地は、昭和19年の大火により全焼し、その後は復興しませんでした。*1

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

今回は、島原の町並みと風俗散歩します。

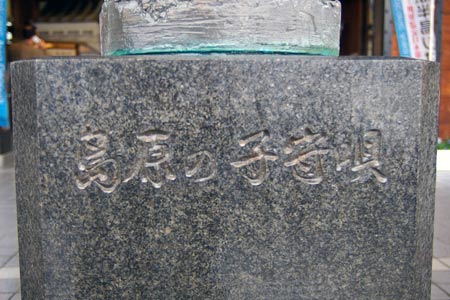

島原鉄道の島原駅の改札口を出ると、「島原の子守唄像」の後姿が目に飛び込んできます。

「島原の子守唄」は、島原市出身の作家宮崎康平によって作詞作曲されました。

「おーどーみゃーしーまばらーのー」の歌詞で始まる「島原の子守唄」は、誰もが知っている子守唄です。

島原の子守唄は貧しいがゆえに南方へ送られていった娘たち(からゆきさん)の悲しみ、哀れさ、一方で「からゆきさん」をうらやむ貧しい農家の娘の心を描写したものといわれます。*1

【参考URL】

*1 島原市:公式ホームページ「島原の子守唄」

西鉄柳川駅前。

駅前のロータリーの隅に、白ポストがあります。

色は白ですが、外観は郵便ポストに似ています。

間違って郵便物を投函する人がいてもおかしくないと思います。

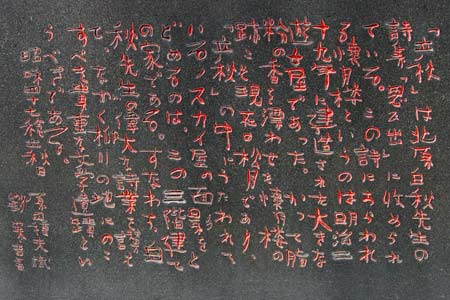

松月文人館に「立秋詩碑」があります。この碑には、北原白秋の詩集「思ひ出」の中の詩「立秋」の一節*1 が刻まれています。この詩に出てくる懐月楼跡は現在の松月文人館の建物です。

「立秋」*1 の中に出てくる、NOSKAI(ノスカイ)とは、方言で遊女のことです。*2

松月文人館の裏手に、もうひとつの別の文学碑「『五足の靴』ゆかりの碑」があります。

「五足の靴」は、与謝野寛(鉄幹)が、まだ学生の身分だった北原白秋、木下杢太郎、吉井勇、平野万里の4人を連れて旅した記録、紀行文で、明治40年に「東京二六新聞」に連載されました。「五足の靴」とは、旅をした「五人づれ」のことを表しています。*3

「五足の靴」は、南蛮文化探訪が第一の目的でしたが、「遊廓情緒探訪」という従属的な目的もありました。「五足の靴」の探訪地全体の中では、博多の柳町、長崎の稲佐・丸山、牛深の遊女町、三角の遊廓、島原の新地、熊本の二本木等の遊廓散歩について触れられています。佐賀の室園、呼子の殿之浦、佐世保の勝冨については触れられていませんが、その夜の散歩が想像されます。*3

柳川の遊女屋「懐月楼」跡については、「五足の靴」第二十三章で触れられています。

----「五足の靴」第二十三章(抜粋)----

表門に抜けると太鼓橋が架してある。橋の下は又例の川の一つだ。(中略)橋の詰(つめ)に大きな三階造の家がある。近年まで遊女屋であったが、田舎も人智の進んだ影響で流行らなく成り、他に引越してしまった後は構造が遊女屋式だけに借る人が無いので、持主も次第に頽廃して行くに任せて置く。その一部をこの夏借受けて氷店を開いた者がある。

【参考URL】

*1 北原白秋記念館ホームページ:文学碑「立秋詩碑」碑文

【参考文献】

*2 北原白秋:北原白秋詩集.上(岩波書店,2007)P.291-P.292

*3 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.12-P.13,P.132

*4 五人づれ:五足の靴(岩波書店,2007)P.92-P.93

今回は、柳川(福岡県柳川市)の町並みと風俗を散歩します。

柳川は水郷の町と言われ、市中に掘割が巡らされています。

三柱神社の参道の朱塗りの橋のたもとに松月文人館があります。

この建物は、明治時代に建てられた遊女屋「懐月楼」の建物でした。

松月文人館の2階と3階は、北原白秋など文学者たちの資料館になっています。*1

【参考URL】

*1 柳川観光開発株式会社:公式ホームページ「松月文人館」

吉原土手の通りに面して、桜鍋料理の専門店「中江」があります。

馬肉のスキヤキのことを馬鍋とかサクラ鍋といいます。馬鍋は、明治の文明開化の申し子ともいえる牛鍋に対応したものです。馬肉のことを隠語で「サクラ」ということからサクラ鍋と呼ばれるようになりました。*1

当時、遊廓があり、粋な歓楽街として栄えていた吉原には桜鍋を売る店が二十軒以上も軒を連ね、吉原名物、数少ない東京の郷土料理として、吉原遊廓行き帰りの粋客から朝・夜問わず食されました。「中江」は、その中の一店舗として明治38年に暖簾を掲げました。*2

桜鍋のロース(1700円)とザク(ネギ、しらたき、腑の盛り合わせ、560円)を注文。

【参考文献】

*1 桜肉料理「中江」パンフレット

【参考URL】

*2 桜なべ「中江」:公式ホームページ「中江百年物語」

吉原の通りに面して、吉原公園がります。ここは、かつての吉原遊廓の大籬(おおまがき=大店のこと)の大文字楼の跡地です。*1

大文字楼は、「角海老楼」「稲森楼」と共に吉原の三大妓楼で、江戸町1丁目の表通りから裏通りまでつつ抜けでした。その裏通りには、鉄漿溝(おはぐろどぶ)がありましたが、大文字楼の楼内から太い鎖で頭上に橋がつなぎとめてありました。度重なる吉原の災害に、非常の場合内側からこの吊橋を下ろし、遊女を廓外へ逃がすようにしたものです。*1

現在の吉原公園からはソープ街が一望できます。

大文字楼の吊橋はこのあたりにありました。*2

【参考文献】

*1 波木井皓三:大正・吉原私記(青蛙房,1978)P.18-P.19

*2 稲垣史生:江戸の再発見(新潮社,1980)P.316-P.317