今回は、平和島(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

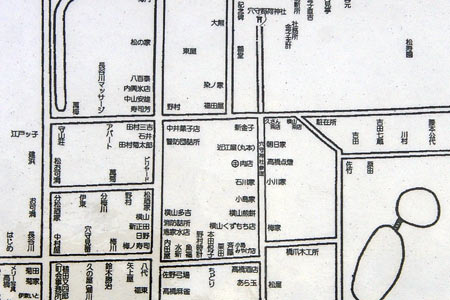

大森新地は、現在の大森本町2丁目で、東は平和の森公園、西は美原の商店街に囲まれた地域にあった三業地です。その最盛期は、昭和8年から14、5年でした。*1

花街の中心部には、大森見番がありました。*1

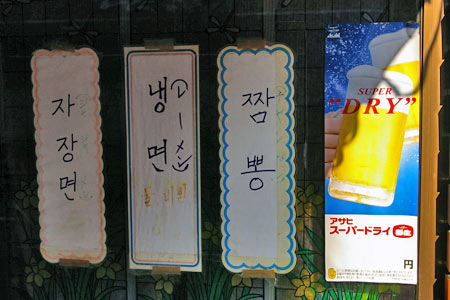

料亭「沢田屋別館」があったあたり。沢田屋、つるやのカニ料理は有名でした。*1

現在は住宅地となっていて、花街に面影はほとんど残っていません。

【参考文献】

*1 大田区史編さん委員会:大田区史 下巻(東京都大田区,1996)P.506-P.510