菅原神社(柳井天満宮)裏には、 スナック街がひろがっています。

天満宮の東側の路地。

和風建物ですが、スナックとして改装されているようです。

写真の奥のオレンジ色に見えるところが、柳井天満宮です。

菅原神社(柳井天満宮)裏には、 スナック街がひろがっています。

天満宮の東側の路地。

和風建物ですが、スナックとして改装されているようです。

写真の奥のオレンジ色に見えるところが、柳井天満宮です。

「全国遊廓案内」*1 によると、柳井町遊廓(石原遊廓)は、山陽本線の柳井津駅(現柳井駅)から約十丁、(旧地名で)柳井町字石原にありました。

石原遊廓は、明治42年に新市(しんいち)遊廓地から移転してきたもので、貸座敷は十数軒ありました。*2

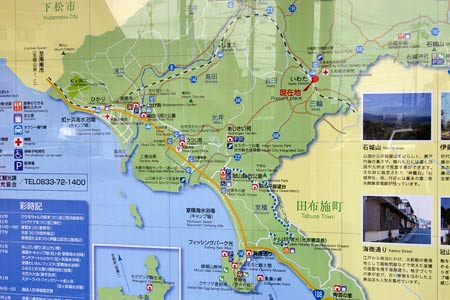

明治44年の「最新柳井町市街図」*3 によると、片野川の西側に6つに区画された一画があり、「遊廓地」と記されています。地図によると、遊廓地は堀で囲まれていたようです。

遊廓地であったと思われる一画は、現在の東土手通りの片野川に接したあたりです。ここから道幅が広くなっています。(写真手前)

旧遊廓地の周囲にめぐらされていた堀の痕跡が残されています。現在、堀は埋められ、道路になっています。

同じ場所から、南側をみたところ。

【参考文献】

*1 南博:代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

*2 鎌原成治:柳井案内(藤田文友堂,1910)P.

*3 富士秀太郎:最新柳井町市街図(富士秀太郎,1911)

今回は、柳井(山口県柳井市)の町並みと風俗を散歩します。

白壁の町並みで有名な柳井市街には、随所に古い町並みが残されています。

レトロな理容室の建物が健在です。

東土手通りの廃業したパーマ屋さんの建物。この先には石原遊廓がありました。

看板にうっすらと「美容室」の文字が確認できます。

室積は、かつて北前船の寄港地として、瀬戸内海で有数の港町として栄えました。その南端にある象鼻ヶ岬は、御手洗湾を望む風光明媚な観光スポットです。

象鼻ヶ岬の突端に大師堂(旧海蔵寺)があります。

大師堂の境内に、性空上人(平安時代中期の天台宗の僧)にかかわる「遊女の歌碑」があります。現在の碑は新しいものですが、右隣にあるものが、以前の歌碑です。*1

性空上人は、生身の普賢菩薩を拝みたいと祈念していたところ、ある日夢の中で「摂津国(現在の兵庫県)の江口に行くべし」とお告げがありました。性空上人がその地を訪ねると、遊女が「周防なる室積の中の御手洗に風は吹かねどもっさら波立つ」と歌い出し、上人が目と瞑るとその遊女が普賢菩薩となりました。*1*2

なぜ、遊女が普賢菩薩になるのか、その理由を脇田晴子さんは、「遊女の『癒し』の機能といったものに対する男性たちの都合の良い憧憬(しょうけい)の表れで、身を犠牲にして男たちに奉仕する美しい女たちは、男の目から見れば、観音とも普賢とも映ったに違いない。」と考察しています。*2

尚、室積には、大黒屋とゑびすやの2軒の遊女屋があり、このうち大黒屋については、大黒屋十五朗、本名佐内十五朗という人物が室積南町で遊廓を経営していました。*3

【参考文献】

*1 國廣哲也:光市史跡探訪 第1集(光市文化財研究会,1987)P.22

*2 脇田晴子:女性芸能の源流 傀儡子・曲舞・白拍子(角川書店,2001)P.110-P.112

*3 光市地方史研究会:光地方史研究29(光市立図書館,2003)P.6,P.9

島田市(しまだいち)は、その地名の通り、現在の島田市郵便局(写真、左側手前)から熊野神社前に至る約250mの道路を媒体として定期的に市が立っていた場所です。*1

天明8年(1788年)の紀行文「江漢西遊日記」の9月28日の項に、「此処には、市町(いちまち)とて芝居もあり、遊女なども来り居(いる)と云。....芝居を出て右の方に行けば、明家(あきや)を俄(にわか)に竹と打付けて、コウシ(格子)として遊女四五人並ぶ。何れも赤き装束なりき。」という記述があります。夜遅くまで、かなりの人出で賑わい、それを当て込んで遊女小屋や見世物小屋が立っていました。*1*2

同じ場所から南側を見たところ。

熊野神社方面へ向かって50mぐらい歩いてみますが、市が立っていた頃の面影は残っていないようです。

脇道を入ったところ(大雲寺付近)にある民家。

【参考文献】

*1 國廣哲也:光市史跡探訪 第1集(光市文化財研究会,1987)P.52-P.53

*2 司馬江漢:江漢西遊日記 東洋文庫461(平凡社,1986年)P.90-P.93

岩田駅から島田駅方面へ向かって山陽本線沿いの道を約2Km。さらに、山間部の道路を1.6Km行くと伊藤公資料館があります。

今年は、伊藤博文没後100年にあたります。

初代総理大臣伊藤博文と言えば、旧千円札の顔として有名です。

伊藤博文のもう一つの顔は、彼の一生を通じての女好きでした。花柳界の美女を何人も引き入れて、それだけ取り上げても長編小説ができあるほどでした。*2

薩長連合が成立したとき、博文は長崎の薩摩藩邸へしばしば出かけましたが、薩摩が目的か女郎屋が目的かがわからないほど、長崎丸山の遊廓へ通いました。このときの指導者は高杉晋作で、晋作は、軍艦を買うために藩から預かってきた軍用金で妓楼を買いきって豪遊しました。明治初年、横浜の富貴楼*5 が一時政治の中心となったことがありましたが、このとき博文が愛した女はおびただしい数にのぼりました。その後博文は、本格的に新橋で遊びはじめました。「紅燈秘話新橋三代記」*4 によると、いきあたりばったり手当たり次第に手を出したといいます。*3

【参考URL】

*1 光市観光協会:伊藤公資料館

【参考文献】

*2 星新一:明治の人物誌(新潮社,1978)P.99

*3 末永勝介:近代日本性豪伝 伊藤博文から梶山季之まで(番町書房,1969)P.15-P.43

*4 つや栄:紅燈秘話新橋三代記(妙義出版,1957)P.27-P.31

【参考記事】

*5 風俗散歩(桜木町):料亭「富貴楼」跡地(2007.8)

今回は、光(山口県光市)の町並みと風俗を散歩します。

JR岩田駅は、光駅から東に2駅隣の駅です。

駅の入口に設置されている白ポスト。珍しい手書き文字です。

4本足の白ポストです。

徳山港からフェリーに乗って、大津島へ向かいます。大津島には、「回天」の訓練基地がありました。「回天」は、魚雷を改造し、中に人間が入って操縦することができるようにした特攻兵器です。

回天記念館前には、回天のレプリカが展示されています。

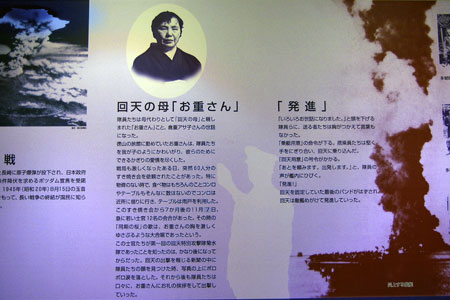

隊員たちから「回天の母」として親しまれていた、旅館「松政」のお重さんの説明パネルが展示されています。

戦局が厳しくなった昭和19年11月、「松政」*1 で、若い12名の士官の会合がありました。お開きの時間が近づいたとき、大広間から聞こえてきた「同期の桜」の大合唱は、お重さんの胸を激しく揺さぶるような魂のこもったものでした。この日が回天の隊員の壮行会であったことをお重さんが知ったのは、翌年3月の新聞を見たときで、隊員28名の写真の中に顔見知りの隊員の顔を見つけたとき、お重さんはその写真の上にボロボロと涙を落としたといいます。いくらお国のためとはいえ、お重さんにはあまりにむごいことのように思われました。*2

回天訓練基地へ向かうトンネルが現在も残されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):旅館「松政」(2009.10)

【参考文献】

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.232-P.233

徳山駅から徒歩10分ほどの戎町3丁目に銭湯の文化湯があります。

モルタル造りの建物。

「ゆ」と書かれた大きな看板は、目立ちます。

文化湯のプレート。

才ノ森遊廓の近くの飲食店を営んでいたお虎さんは、通称「海軍ばあさん」*1 と呼ばれ、水兵たちに慕われていました。同じ頃、二代目「海軍ばあさん」として海軍の世話をしていたのが、「松政」(松政旅館)のお重さんです。*2

お重さんは、明治39年生まれで、大正15年から徳山駅近くの高級割烹料亭「松政」に勤めるようになりました。太平洋戦争の末期、人間魚雷「回天」の隊員から「お母ちゃん」と慕われていたお重さんは、後に、「回天の母」と呼ばれるようになりました。*3

「松政」は、糀町1丁目付近にありました。*4*5

昭和46年7月、「松政」は閉鎖になりました。*3 現在、その付近は、ピピ510に建て変わっています。*4

昭和33年の住宅地図*4 によると、現在のピピ510の脇の路地には、「ブラジル」、「マドラス」、「志のぶ」、「松の家」、「ゆかり」などの飲食店と思われる屋号が記されています。隣の松政旅館とともに、この界隈は繁華街だったようです。

路地をぬけて西側にまわり込んだあたりの雑居ビルには、風俗店と思われる店舗が入居しています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):才ノ森遊廓跡地(2009.10)

【参考文献】

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.229-P.231

*3 宮本雅史:回天の群像(角川学芸出版,2008)P.169-P.176,P.192

*4 中国文化図鑑:徳山市・南陽町詳細住宅案内図(徳山市東松原町,1958)P.17

*5 マツノ書店:昭和十年徳山市街明細図(マツノ書店,1996)