「きんせい」という名のビリヤード店。その脇に路地があります。

家と家の間の空間に屋根のある路地が続いています。

路地は、家の中を突き抜けて、通りに出て、その通りを越えた先に、さらに路地が続いています。まるで迷宮のようです。

路地はコの字型になっていて、ぐるっと回ると元の通りに出ます。家の車庫のように見えたところは、実は、通り抜けできる私有地の路地でした。

「きんせい」という名のビリヤード店。その脇に路地があります。

家と家の間の空間に屋根のある路地が続いています。

路地は、家の中を突き抜けて、通りに出て、その通りを越えた先に、さらに路地が続いています。まるで迷宮のようです。

路地はコの字型になっていて、ぐるっと回ると元の通りに出ます。家の車庫のように見えたところは、実は、通り抜けできる私有地の路地でした。

東柳町周辺には、往時の町並みを残す旅館の建物が残っています。

壁の装飾に特徴があります。

「赤線跡を歩く」に写真が掲載されてる円柱を持つ建物*1 があった場所は、今では、住宅地になっています。

風情のある旅館「まつば」の入口。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.107

中書島の駅舎の2階からの眺め。瓦屋根に銭湯の煙突がよく似合ってます。

新地湯という名前の銭湯は、駅前の商店街にありました。建物の2階部分の装飾がレトロな雰囲気をかもし出しています。

関西の銭湯は、煙突が太く、迫力があります。

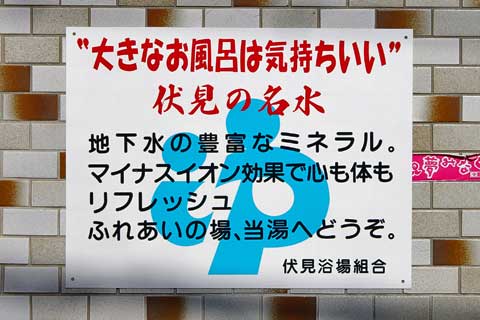

伏見の名水で沸かした銭湯です。

今回は、中書島(京都府)の町並みと風俗を散歩します。京阪電車で中書島駅で下車します。

京阪電車のこの色が気に入りました。車両もユニークです。ラッシュ時は5扉電車ですが、閑散時間帯は2扉を閉め切って格納していた座席を戻して、座席定員を増やす離れ業ができます。*1

中書島は、高浜虚子の句に「花人の落合ふ駅や中書島」と詠まれ、京阪本線と京阪宇治線の分岐点でもあります。

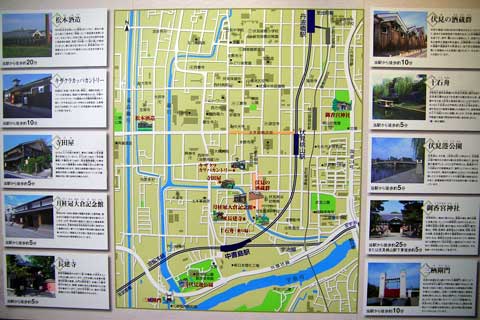

中書島は、寺田屋や伏見の酒蔵群など、観光地として有名です。

【参考URL】

*1 京阪電気鉄道(株):車両資料館

広沢池近くの珍石をよく観察してみることにします。

黒い男性器。ペニスに観音様が描かれています。

赤い男性器。玉袋のフサフサ感がリアルに再現されています。

赤い女性器。両側に観音様が描かれています。

黒い女性器。こちらは、仏足石のようです。上部の平らな部分に、仏様の足の裏が描かれています。

ところで、なぜ、このような珍石がなぜこの場所に置かれているかについてですが、この付近の土地の所有者が石材屋を経営しており、未加工の石材や加工した石灯籠や石柱、置物などを置いているものだそうです。ちんこまんこ石は、商売のために制作し、主に温泉地や風俗店に納入していますが、商売で余った石たちをこの場所に置いているそうです。*1

【参考URL】

*1 怪しげ探検隊:エログロ調査報告集「チンマン王国」

広沢池から自転車で5分ほど鳴滝方面へ向かったところに珍石があります。写真に写っているレンタサイルクルの自転車が置いてある道路沿いから10mほど林の中に入ったところです。

「不許葷辛酒肉入山門」と書かれた石碑があります。この石碑は、銀閣寺の南に法然院などで見かける石碑と同じです。「不許葷辛酒肉入山門」(くんしんしゅにく、山門に入るを許さず)とは、「ニラやニンニクといった臭く辛い野菜や肉などなまぐさものを食べたもの、酒を飲んだものは、山門に入るのを禁止する」という意味だそうです。

しかし、ここは、お寺ではなさそうです。地図を見ると、造園家のお宅があるあたりです。

林の中には、女性器と男性器の形の奇妙な石がたくさん並んでいます。

嵯峨嵐山駅からレンタサイクルに乗ってで嵯峨野を散歩します。美しい田園風景がひろがります。嵯峨野は、歴史的風土特別保護地区に指定されています。写真に写っている自転車は、レンタサイクルです。

府道宇多野嵐山山田線を東へ行くと、広沢池に到着します。

広沢池は、日本三沢の一つと言われます。奈良の猿沢池、大分県宇佐市の初沢池、そして広沢池です。

広沢池は、朝霧が立ち昇るときの風景がすばらしいと言われます。今回、訪れたのは昼ですが、十分に幻想的で美しい風景です。

今回は、嵯峨野(京都府)の町並みと風俗を散歩します。

嵯峨野へは、四条大宮駅から嵐電(京福電鉄)に乗って行く事にします。「嵐電1日フリーきっぷ」を購入しました。

途中、西院駅で下車し、西院車庫の横を走る嵐電を撮影しました。

山ノ内駅で下車。このあたりは、道路併用軌道の区間です。市電と同じ光景です。

嵯峨駅前で下車し、JR嵯峨嵐山駅へ向かいます。トロッコ列車に乗る観光客で賑わっています。レンタサイクルの看板があります。ここからは、自転車で嵯峨野を散歩することとします。

宮川町の北側の亀井町。

軒下に「居住者見取図」が掲げられている古い建物のお宅。

玄関脇に雪印牛乳の牛乳箱が設置されています。

こちらは、井上牛乳の牛乳箱。府立病院指定と書かれているのが特徴です。井上乳業は、右京区花園に本社がありましたが、現在は廃業しています。

毎日牛乳の牛乳箱。「毎日のんで毎日健康」がキャッチフレーズです。

宮川筋7丁目に手押しポンプが2基残るお宅があります。 花壇、植木ポット、雨樋、ひさし等風情があります。

植木ポットに囲まれて、井戸ポンプがあります。

ポンプは鴨川の伏流水を汲み上げ、道路散水、花への水やり等に利用されています。*1

株式会社慶和製作所*2 の井戸ポンプ

もう一つのポンプは色が黄色に塗られています。

【参考文献】

*1 大島忠剛:手押しポンプ探訪録(信山社,2006)P.128-P.129

【参考文献】

*2 株式会社慶和製作所:慶和製作所ホームページ

木造の風情のあるお茶屋が並ぶ中、「舞香」という看板のある変身処があります。

舞妓変身サービスは、雑誌の記事に紹介されています。

店の前には座布団が置かれています。変身した舞妓さんがここに座るのかもしれません。

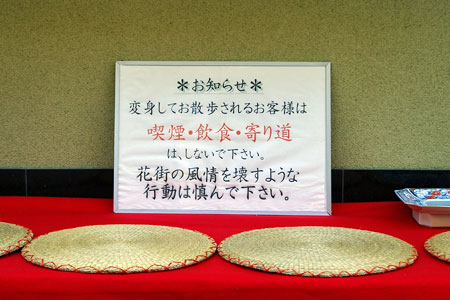

店の前の張り紙には、「変身してお散歩されるお客様は、喫煙、飲食、寄り道は、しないで下さい。花街の風情を壊すような行動は謹んで下さい。」と書かれています。たしかに、10代の少女でしかなれない舞妓が喫煙をするのは、つじつまが合いません。

今回は、宮川町(京都市東山区)の町並みと風俗を散歩します。

宮川筋三丁目から六丁目の市街地は、お茶屋が建ち並び江戸情緒ある通りで、京都市は平成11年に歴史的景観保全修景地区に指定しました。祇園甲部界隈に比べ、観光客は少なく静かに散策できる場所でもあります。*1

宮川筋の四条・五条間の南北約800メートル、東西最大150メートルの細長い地が、宮川町遊廓の区域いでした。具体的には、宮川筋二丁目から六丁目までが宝暦元年(1752年)に遊廓地の指定を受け、宮川筋七丁目が安政6年(1859年)に遊廓地に編入されました。*2

写真は、現在の宮川筋2丁目付近から3~4丁目方向を見たところですが、現在は、宮川筋2丁目~4丁目付近が花街となっていて、お茶屋さんが建ち並んでいます。

お茶屋さんのプレート。

宮川筋七丁目付近までくると、花街の風情は無くなりますが、スナックや寿司屋などが散在しています。(写真は、八丁目付近から七丁目方向を見たところ)

【参考文献】

*1 相原恭子:京都 舞妓と芸妓の奥座敷(文藝春秋,2001)P.22

*2 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.101-P.103

五条楽園の中にある旅館「平岩」。

玄関は南側です。

現在は、外国人観光客用の観光旅館になっているようです。

東側の通り。

五条楽園の近くに任天堂旧本社ビルが当時のままで保存されています。任天堂と言えば、現在では、ファミコンの企業として有名ですが、創業は五条楽園のすぐそばだったとは知りませんでした。

タイルが美しい建物です。

入口に「山内任天堂」と書かれたプレートがあります。最初は、トランプとかるたの会社から始まったようです。プレートは、右から左に書かれていますが、「トランプ」の文字だけ左から書かれています。

横から見ると、建物は、3つの部分に分かれています。かなり奥行きのある建物です。真ん中の建物が建築的に最も美しいように思います。

五条楽園には、木製牛乳箱が沢山あります。但し、販売店が頑張ったせいか、なぜか森永ばっかりです。

旅館HIRAIWAにあった森永の牛乳箱。日に焼けて印刷が見えなくなっています。森永の牛乳箱は日焼けに弱いようです。

同型の牛乳箱。横に森永マミーと書かれています。森永マミーは昭和40年に発売が開始された乳酸菌飲料です。当時は90ccのビンに入っていて、「森永マミーもう1本プレゼント」は、キャップを利用した現品引き換えによるスピードくじで、注目されました。*1

ウルトラプロセスの文字だけが残っている森永の牛乳箱。黒インクは日焼けに強いのでしょうか。

森永ビヒダスの牛乳箱。こちらは、新しい牛乳箱のため、保存状態は良好です。

【参考文献】

*1 森永乳業50年史編纂委員会:森永乳業五十年史(森永乳業,1967)P.300-301

五条楽園には、タイルで装飾された洋風の建物が数多くあります。緑や赤など色合いが鮮やかです。

円柱のタイルを持つ建物。

タイルで装飾された玄関。

お茶屋のプレート。

六軒橋周辺の広場に面して「本家三友(旧三友楼)」があります。

五条楽園の中では最大級の建物です。

新緑に木造建築が映えます。

お茶屋のプレート。

五条楽園のお茶屋は、路地の中にひっそりと佇んでいます。お茶屋「八千代」のある通り。

営業中のお茶屋の入口には提灯と暖簾が掲げられています。

六軒橋の近くの開けた場所にあるお茶屋。

洋風のお茶屋の建物の提灯。

五条楽園の中心街。

今回は五条(京都市下京区)の町並みと風俗を散歩します。

五条大橋の西側に高瀬川が流れています。すぐ近くに「五条楽園」の看板があり、そこが楽園の入口であることがわかります。

木々の緑が美しい流れです。

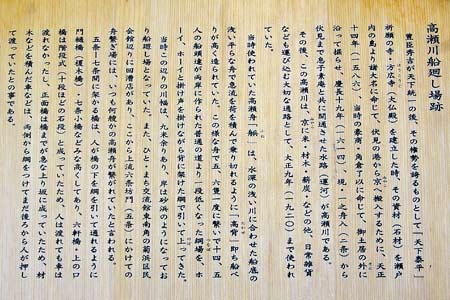

高瀬川は、豊臣秀吉の天下統一後、資材の運搬のためにつくられた水路(運河)です。案内板には、五条ー七条間に架かる橋は、人が橋の下を通れるように高くしてあって、中でも、六軒橋、上の口橋は階段式(10段ほどの石段)であったと説明されています。

その上の口橋ですが、現在は「五条楽園」の大きなアーチがあって、五条楽園の象徴的な場所の一つになっています。

水戸市街は、中央が盛り上がった馬の背のような地形をしており、そこから坂を下ったところに奈良屋町があります。「赤線跡を歩く」に掲載されている「坂の途中にあった『弘月』」*1 は、今は無く、駐車場になっていました。

水戸の繁華街から別の道を下ったところにある建物。角が丸くなっているのが特徴です。落書きされているのが残念です。

そのすぐ近で道は二股に分かれます。

緑のある東照宮方面と水戸市街(写真の左側)は、共に、標高が高く、このあたりが窪地であることがわかります。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.159

奈良屋町の路地にある旅館「ほおずき」。古い自動販売機があります。

さらに、その隣に雰囲気のあるお宅があります。

よく見ると、「二十歳未満のお客様の店内立入を堅くお断りいたします」のプレートが貼られています。以前、古河市ので見かけたプレート*1 と同じものです。「赤線跡を歩く」に掲載されている「桂願寺門前の飲み屋横丁跡の写真」*2 にも同じプレートが見かけられます。たぶん茨城県共通仕様のプレートだと思います。

プレートの下部には、「水戸警察署水戸料飲支部」と書かれています。

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.160

【関連記事】

*1 中央町の飲食店(風俗散歩 2006,3)

奈良屋町(現在の宮町)は、カフェー街であったそうです。

「赤線跡を歩く」に掲載されていた「往時のたたずまいをとどめるお宅」は、今は無くなって、駐車場になっています。

料理屋だったと思われる建物。

「料理店」のプレートがあります。

国道118号線に面したビルの脇に、旧町名を示す石柱があります。石柱の側面に、次のような谷中の地名の由来の説明があります。「地形が谷間であったためにつけられた常葉村の小字名で、享保の頃、城下町と町続きになった。明治22年市制施行に当たり、水戸市に編入された。」

「赤線跡を歩く」に写真が掲載されていた「通りの奥に残る建物」*1 は、今はありません。かろうじて、「路地をはさんで向かいにある旅館」が今も残っていました。

「路地をはさんで向かいにある旅館」は、「喜楽荘」という名の立派な旅館です。

「喜楽荘」のある桂岸寺の西側(回天神社の前あたり)に、料亭や待合が並んでいたのだと思います。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.161

水戸駅前から茨城大学行きのバスに乗ります。バスは、大工町から右に曲がり、国道118号線へ入ります。末広町三丁目で下車したところに、桂岸寺があります。「赤線跡を歩く」*1 に掲載されている写真に、「桂願寺門前の飲み屋横丁跡」とのコメントが付けられていますが、石柱は、「桂願寺」ではなく、「桂岸寺」となっています。

桂岸寺周辺(市の北西部)を、ロマンチックゾーンと呼ぶそうです。「赤線跡を歩く」*1 には、「水戸には、大工町と竹隈町に花街があり、のちに市の西方、練兵場近くの近くの料理屋にも芸者が入るようになり、谷中花街が生まれた。」と書かれています。

案内板に、次のような解説があります。

「市街地の北西部、水戸八幡宮から曝井(さらしい)の一帯に、太古の昔から近代までの歴史的遺産が、あたかも時の流れを忘れたかのようにその姿を止めている。訪れる人々の心に安らぎを与えてくれる恵まれた緑と湧き水。また、古くから寺町・花街として栄えた商業地が広がり、古い店舗や土蔵が見られ、昔の栄華を今なお偲ぶことができる。この辺りを水戸のロマンチックゾーンと呼ぶ。」

案内板にある「花街」は、谷中花街のことを言っているものと思われます。

桂岸寺の隣にある回天神社には、格さんの墓があります。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.160-163

今回は、水戸(茨城県水戸市)の町並みを散歩します。

水戸駅から徒歩5分のところにある宮下銀座商店街は、昭和37年の東照宮再建の際に整備された商店街でした。*1

昭和37年頃は、アーケードはまだ無く、よしずのようなひさしが掛かっていましたが、青果店、レストラン、電器店、さまざまな店が立ち並び、市場のような雰囲気で、宮下銀座をめぐれば、揃わないものは無いといわれるほど品揃えも豊富でした。*1

光があまり差し込まないため、昼でも薄暗く、ディープな雰囲気です。

東照宮の石段から見下ろしたアーケードの突端部分。