駒形の北西の川辺町に、かつて飲み屋街だったと思われる一画があります。

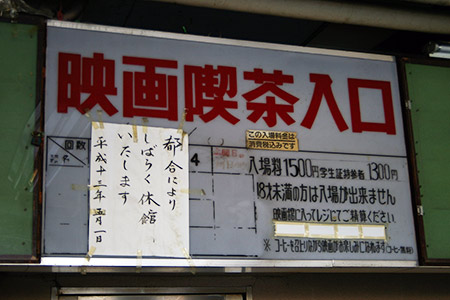

その名も「ロマンス街」。ロマンスのロの字の部分がハート型にデザインされています。看板に矢印が書かれていますので、この場所が飲み屋街の入口だったようです。

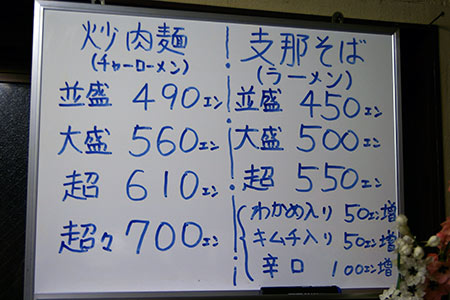

1階部分に3軒の店が並んでいます。

建物は1棟しか残っていませんが、周囲は駐車場などになっていますが、当時はこのような建物がズラっと並び、飲み屋街を形成していたのではないでしょうか。

入口のドア。ピンク系の色に塗られています。

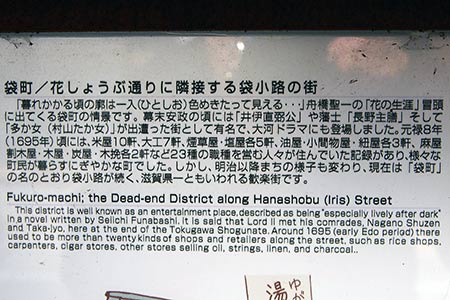

二丁町遊廓は、戦災により消失したため、終戦後は駒形地区に赤線が発生しました。二丁町遊廓の後身ともいうべき駒形地区は、前後10年たらずの間に発展し、静岡の一大歓楽街となりましたが、昭和32年の売春防止法によって姿を消しました。*1

【参考文献】

*1 静岡新聞:ふるさと百話2巻(静岡新聞,1998)P.130-131