蕨駅西口の陸橋近く。細長いビルがあります。屋上に小屋のような建物が増設されていて、遠くから眺めても目をひく建物です。

1階に、わらびOS劇場の入口があります。昭和50年代、蕨OS劇場の目玉は、「過激に興奮!外人大会」でした。*1

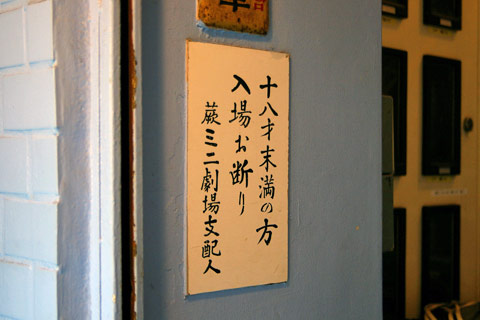

1階の貼紙。

入口は2階です。

【参考文献】

*1 山谷哲夫:じゃぱゆきさん(岩波現代文庫,2005)p.270

蕨駅西口の陸橋近く。細長いビルがあります。屋上に小屋のような建物が増設されていて、遠くから眺めても目をひく建物です。

1階に、わらびOS劇場の入口があります。昭和50年代、蕨OS劇場の目玉は、「過激に興奮!外人大会」でした。*1

1階の貼紙。

入口は2階です。

【参考文献】

*1 山谷哲夫:じゃぱゆきさん(岩波現代文庫,2005)p.270

蕨は、風俗系の貼紙が多い町です。陸橋の下の自転車置き場付近は、多種多様な貼紙が貼られています。

「バイ@グラ」の貼紙。

デリヘルの貼紙。

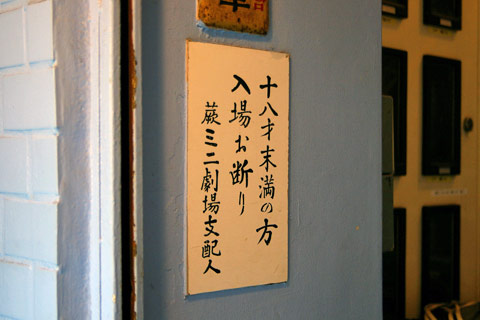

こんな貼紙もありました。(駅西口の電信柱にて)

蕨駅東口の駅前ロータリーに、「飲食街」と書かれたアーケードがあります。

飲食街の中央部にそびえる飲食専門ビル。スナック・パブが大半を占めていて、風俗ビルと言ってもいいくらいです。

スナックなどが入っている古い建物。ゴチャゴチャ感が何ともいえません。

複数の風俗店が入るビルの1階。

今回は、蕨(埼玉県)の町並みと風俗を散歩します。

JR蕨(わらび)駅は、赤羽と浦和の間に位置し、東京への通勤圏です。

東口のエスカレーターを上りきったところに、求人雑誌の棚の後ろに大切に置かれている箱があります。

白ポストは、東京近郊では、ほとんど見かけません。都会の駅に設置されているのは貴重だと思います。

白い箱。いいネーミングです。紺のラインがアクセントになっています。

中田宿から栗橋へ旧街道を歩きます。途中にある電柱には、昭和22年に利根川の堤防が決壊したときの水位が赤線で記されています。ちょうど大人の背の高さぐらいです。写真の左側は利根川の堤防です。

昭和22年の洪水とは、9月のキャスリーン(カスリーン)台風のことを指していると思われます。この頃は、台風に女性の名前がつけられていました。

旧街道らしい町並み。

古い建物も残っています。

栗橋駅近くの電柱。浸水した高さを示す赤い線は、大人の背丈よりはるか上の位置にあります。

今回は、栗橋(埼玉県)の町並みと風俗を散歩します。*1

中田遊廓跡には、廓を1周できる道が残っています。

南側の一画。

赤線跡を歩く*2 に掲載されているあるお宅の裏門。

建物は残っていませんが、広い敷地を塀が取り囲んでいます。

【参考URL】

*1 風俗散歩(栗橋,第1回,2005.11)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.99

皆ヶ作の市街地の北側に位置する船越町には、古いスナックやバーの建物が残っています。

2階部分に半円形の窓があります。

1階にも半円形のデザイン。

入口のドアに、当時のものと思われるプレートが残されていました。

現在の船越六丁目は、旧町名で「駒寄(こまよせ)」と呼ばれていました。駒寄、細長い谷戸で、この谷戸の一角の田んぼを埋めてみんなが協力しあって作った町だ、ということから「皆(みな)ヶ作」、それが転じて、「かいがさく」と言うようになりました。ここには、花屋敷(文字通り植物の花を扱っていた屋敷)がありました。昭和初期には、皆ヶ作の入口から奥へ、たくさんの居酒屋やカフェーが軒を連ね、どの店にもきれいな女給さんがいて、愛想よく客を呼び込んでいました。*1

「駒寄会館」に旧地名が残されています。

町内会には、「駒寄」の地名が継承されているようです。

京急田浦駅近くの丘陵から、駒寄(現在の船越町6丁目)方面。周囲を山に囲まれた谷戸であることがわかります。

駒寄の入口には『歓迎花屋敷花柳界入口』」の大アーチの看板がありました(銘酒屋街の入口と思われます。)。

最盛期、銘酒屋は45軒ぐらいあり、娼婦は1軒につき4人ぐらいいました。*2

町の南側から見た、皆ヶ作の市街。銭湯の煙突が見えます。

入口付近。ブロック塀に書かれた「竹の湯」の文字がいい味を出してます。

銭湯の裏側は空き地になっていました。

女将さんが番台に座り、中央は衝立で仕切られています。内装は木材がふんだんに使われています。

長浦港に面した飲食店街。昔の雰囲気が残る居酒屋があります。

「赤線跡を歩く」では、カフェー街は、田浦駅からむしろ安針塚駅側に少し寄ったところにあったとし、この飲食店街が紹介されています。*1

入口の上部に魔よけのように見えるライオンがいました。*1

おとなしい顔立ちのライオンです。*1

「料理店」のプレート。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.77

今回は、皆ヶ作(神奈川県)の町並みと風俗を散歩します。

京急田浦駅前近くにある仲通り商店街の入口の左手に黄緑色の個性的な建物があります。*1

2階の部分。

側面から見たところ。

繊細なデザインの窓。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.76-P.77

銀座8丁目の並木通り近く。「金春通り」の看板の近くの支柱に、ピンクビラが貼られています。渋谷で見かけた支柱*1 と同じように、”あばた状態”になっています。

電話ボックスに、多数のピンクビラが置かれていました。

町内会の掲示板とピンクビラ。

銀座の柳とピンクビラ。

【参考記事】

*1 風俗散歩(渋谷):丸山町のピンクビラ(2007.6)

銀座三越から歌舞伎座方面へ向かう途中に、晴海通りが盛り上がった地点があります。ここには、昭和24年まで三原橋があり、その下には三十間堀川が流れていました。現在の三原橋地下街は、その三原橋の跡です。*1

地下街は、防空豪のような異空間です。

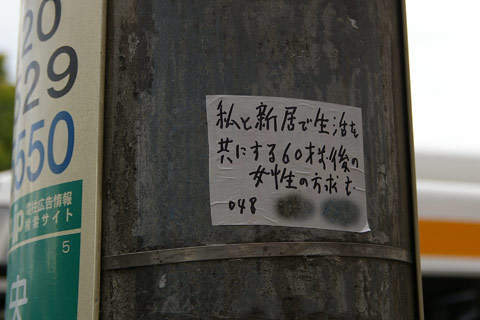

地下街には、映画館3館、飲食店4店、床屋1軒がありますが、それらに混じってアダルトショップがあります。

閉店後の店のシャッターに描かれているイラスト。

【参考文献】

*1 浦崎浩實:荷風(日本文芸社2005.6)P.41-P.41「銀座シネパトス」

銀座8丁目の金春通りのビルの1階に金春湯があります。金春湯の歴史は古く、文久3年(1863年)開業です。*1

場所柄、ご商売の人たちが店の始まる前や後に来ることが多いようです。*2

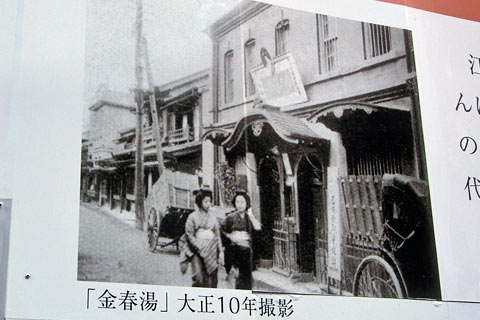

金春通りの工事現場のフェンスに大正10年頃の金春湯の写真が掲示されていました。

周囲は置屋や待合が並ぶ花街でした。*3

湯船には、12匹の鯉が泳ぐ様が描かれています。12ヶ月(金春湯に)来い(鯉)という意味だそうです。*2

お湯は、「熱い」と「ぬるい」の二択が可能です。「ぬるい」だと、のんびりとつかることができます。左側に「熱い」のプレートが貼られていますが、右側の「ぬるい」のプレートは剥げ落ちてしまっています。

【参考文献】

*2 田中見世子:東京人(都市出版社,2001.4)P.60-P.61「この街に生まれて暮らして」

*3 隼つばめ:荷風!(日本文芸社,2005.6)P.56-P.60「東京平成銭湯三昧」

【参考URL】

*1 こんぱるゆホムページ

現在3丁目にあるグランドキャバレー「白いバラ

「白いばら」は、アルバイトサロン(略称:「アルサロ」)が全盛だった昭和29年に「ニュータイガー」から転向し、オープンしました。アルサロは、明朗・安価なシステムに加えて平均年齢19歳前後というピチピチ嬢のにわか仕込のサービスが大衆の人気を集めました。*1

店の前の日本地図のパネルには、在籍の女の子の名札が貼ってあり、出身地がひと目でわかるようになっています。

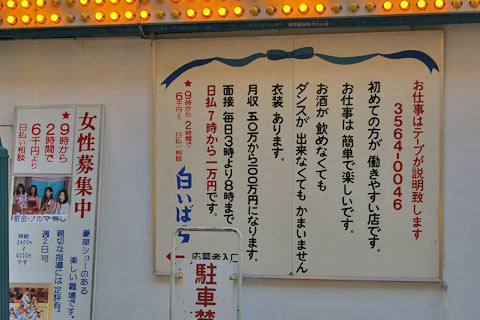

女性募集の看板。

【参考文献】

*1 福富太郎:キャバレー秘史P.117-P.125

昭和26年は、わが国の風俗界に新しい風が吹いた年でした。日本で最初のトルコ風呂(現在のソープランド)が東銀座に開店しました。

「戦後性風俗体系」*1 に掲載されている写真によると4~5階建ての建物ですが、現在は新しいビルに建て替わっています。

東京温泉は、延べ1,600坪の建物で、蒸し風呂付の大浴場や30の個室、レストラン、喫茶の設備がある、豪華を極めるレジャー施設でした。東京温泉は、正統マッサージだけでしたが、ミス・マッサージは美人揃いでした。*1

開業前に、トルコ風呂のサービスガールを公募。水着審査のコンテストが行われました。*2

「東京温泉」を「トルコ風呂」と名付けたのは、内外タイムスの整理部の記者でした。トルコ協和国の蒸し風呂を連想したため、記事に「日本で初めてトルコ風呂が」と見出しをつけたことがきっかけです。結果、「東京温泉」に対しては、迷惑を及ぼしました。後になって、広岡敬一さんが「東京温泉」の二代目社長を取材したところ、「冗談じゃないですよ。うちがトルコ売春の元祖のように思われて」と憤慨していたそうです。*1

現在は、カラオケボックス等の店舗が入っています。

【参考文献】

*1 広岡敬一:戦後性風俗体系(2000,朝日出版社)P.83-P.84

*2 井上章一:美人コンテスト百年史(新潮社,1992)P.119

昭和28年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争が終わりました。そのわずか13日後の8月27日、進駐軍のための特殊慰安施設の本部として、RAA(レクレーション・アミューズメント・アソシエーション)の設立式が皇居前広場で行われました。*1*4

「新日本の女性に告ぐ!戦後処理の国家的緊急施設の一端として、進駐軍慰安施設の大事業に参加する新日本女性の率先力を求む」こんな看板が銀座の通りなどに掲げられました。

RAA本部は、銀座7丁目の中華料理屋「幸楽」(現在の銀座ライオンの手前のあたり)にありました。*2*3

その後、RAA本部は、銀座8丁目角の博品館ビルに移転しました。*2*3

この博品館ビルには、昭和39年(当時、観光会館)、福富太郎さんが、キャバレーの「銀座ハリウッド」をオープンさせました。RAA本部のあったビルのオーナーの伊藤弘義社長から、「君ならこの大ビル全館を使いこなせる。」と勧められたのがきっかけでした。「銀座ハリウッド」は、延べ1000坪、全館吹き抜けでした。*2

現在の博品館ビルには、りかちゃんクラブが入っています。内容に違いこそあれ、女性に縁の深いビルと言ってよいのではないでしょうか。

【参考文献】

*1 小林大治郎,村瀬明著:みんなは知らない 国家売春命令(雄山閣出版,1961)P.12-P.15

*2 福富太郎:昭和キャバレー秘史(1994,河出書房新社)P.70-P.71,P.170-P.171

*3 武揚堂:地図物語 あの日の銀座(武揚堂,2007)附図

【参考記事】

*4 風俗散歩(大森):慰安所第1号跡地

今回は、銀座(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

明治44年3月、銀座に日吉町に、「カフェ・プランタン」が開店したのが、東京のカフェーの始まりといわれています。*1

「カフェ・プランタン」の維持会員には、森鴎外、永井荷風、高村光太郎、北原白秋、谷崎潤一郎らが名を連ねていました。*2

現在、この場所は、銀座8丁目並木通りの一角、額縁店となっています。*3

「カフェ・プランタン」開店の5ヶ月後の昭和44年8月、尾張町の角に「カフェーライオン」が開店し、30名の女給を置きました。女給サービスの始まりです。ただ、サービスといっても客席につくわけではなく、飲み物や料理を運ぶだけでした。*1

「カフェ・ライオン」は、銀座5丁目の角(現日産ギャラリー)にあり、後に、「銀座ライオン」(銀座7丁目で現在も営業中)となりました。*3

大正13年、「カフェ・ライオン」の筋向かいに「タイガー」が開店。銀座の2大カフェー時代が始まりました。「タイガー」は、関西商法を取り入れ、かなりのエロ・サービスをしました。すると、ライオンの女給たちも、負けじとエロ・サービスをしましたが、まじめな営業をしていた経営者は、客の膝に手を載せたり、膝に腰掛けたりした女給をどんどんクビにしてしまい、「ライオン」の女給は「タイガー」に鞍替えしてしまいました。「ライオン」は衰微し、永井荷風などは、「タイガー」に入り浸りになったといわれています。*1

「タイガー」の女給たちの中には、客からのチップの以外にこっそりと色を売る女もあったといわれ、永井荷風もそれにありついたようです。荷風のここでの経験は、昭和6年、名作「つゆのあとさき」に結実しました。「タイガー」があった場所は、現在は「ニューメルサ」の巨大なビルに変わっています。*3

その後、銀座2丁目に「カフェー黒猫」という上品なお色気のお店が出現しました。*1

「カフェー黒猫」は、廣津和郎の流行小説「女給」のモデルとなった小夜子という女給がいた店で、永井荷風も小夜子を見るために「カフェー黒猫」を訪れています。現在、「カフェー黒猫」があった場所には、「ティファニー&CO」がそびえたっています。*3

昭和3年頃から、銀座のカフェには、関西式のエロ戦術が持ち込まれました。*5

たとえば、「カフェ・ロシヤ」では、2階にプライベートルームを設け、中には長椅子があって内部から錠がおりるようになっていました。*4

「銀座解剖図」によると、「いわく××サービス、いわく五十銭曲芸、いわく××××、いわくポケット戦術、いく賭け事サービス、いわくスペシャル×××」と紹介されています。*5

「ポケット戦術」とは、和服の下はハダカで、その脇から乳や下半身を触らせることで、「スペシャル」とは、フェラチオのことだと言われています。*6

昭和初期の調査によると、警視庁管轄下のカフェーは、約6,000軒、バーが1,500軒、女給が15,000人でした。昭和4年9月から5年4月8ヶ月間に、警視庁管轄下のカフェで、営業停止が126軒、営業禁止が11軒あり、この頃、「カフェー黒猫」も問題を賑わしました。*4

【参考文献】

*1 福富太郎:昭和キャバレー秘史(1994,河出書房新社)P.18,P.47-P.48

*2 三枝進:銀座 街の物語(2006,河出書房新社)p.42

*3 竹馬絵子:荷風(Vol4,2005,日本文芸社) P.11-P.13「荷風の銀座を探すッ!」

*4 高橋桂二:物語・女市場P.140-P.141

*5 石角春之助:銀座解剖図(丸之内出版社,1934)P.297

*6 西本頑司:荷風(Vol4,2005,日本文芸社) P.48「如何にして銀座は『銀座の女』を作りたもうたのか?」

三好二丁目の雲光院。

門を入ったすぐ右手に、庄司甚内の墓があります。*1

庄司甚内は、吉原の創始者です。江戸の発展を見て、京都や大阪と同じように遊廓をつくることを、慶長17年(1612年)に幕府に申請、元和3年(1617年)に許可を得て、現在の東京都中央区に遊里を建設し、吉原花街を開設しました。*1*2

吉原は、明暦3年(1657年)に消失し、浅草千束村に新しい遊廓がつくられ、これを新吉原と称しました。

庄司甚内は、正保元年(1644年)69歳で没し、雲光院に葬られました。

【参考文献】

*1 江東区教育委員会:江東区の歴史(江東区教育委員会,1976)P.137

【参考記事】

*2 風俗散歩(人形町):元吉原(2005.11)

地下鉄門前仲町のすぐ近くに、飲食街があります。

このあたりには、かつて芸者さんを呼べる料亭街でした。*1

古い建物はほとんど残されておらず、花街の面影はありません。

深川芸者は、日本屈指の伝統と格式を誇る老舗ブランドでした。

【参考文献】

*1 荷風vol.10(日本文芸社,2006)P.41-P.46「深川花街古往今来」

根津遊廓や洲崎遊廓では、成田不動尊(千葉県成田市)の信仰が盛んでした。明治2年、成田山の出張所が吉祥寺の境内に設けられ、明治11年には、不動堂が建設され、遊廓を含めた花街関係者の間で深川不動尊信仰が浸透していきました。*1

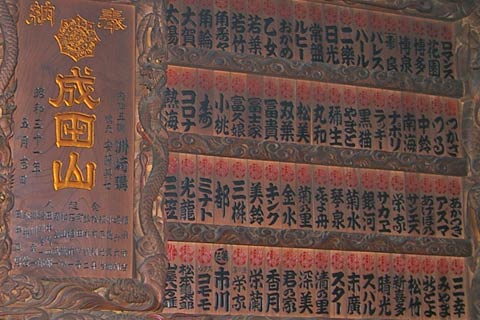

不動尊の本堂内を見回すと右手に大きな額があり、洲崎パラダイスの講中の名前が刻まれています。

額の中央には、奉納成田山 内陣五講....」、額の右側には、店の名が記述されています。

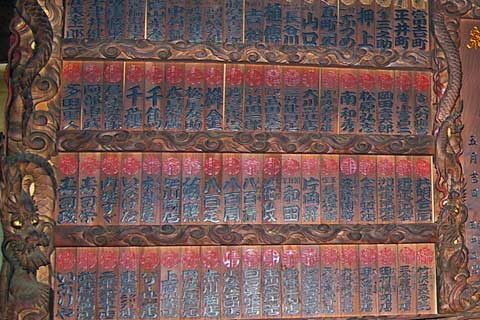

額の左側には、遊廓の関係者の名前が記されています。

【参考文献】

1* 岡崎征男:洲崎遊廓物語(青蛙房,1978)P.285-P.295

門前仲町の東寄り。巴橋をわたったあたりに牡丹住吉神社があります。

ビルとビルの間に住吉神社があります。案内板によると、このあたりは、深川七場所のひとつである佃があり、後に、辰巳花街として栄えました。

玉垣には、寄進した料理屋などの名前が刻まれています。

洲崎、二楽の名前があります。洲崎の人たちが信仰していたようです。

【参考文献】

*1 中沢けい:私だけの東京散歩 下町・都心篇(作品社,1995)P.31

今回は、深川(東京都江東区)の町並みと風俗を散歩します。

地下鉄東西線の門前仲町駅の周辺には、深川不動尊、富岡八幡宮などがあり、下町風情を味わうことができます。

富岡八幡宮の周辺には、江戸時代から遊里があり、深川七場所と呼ばれました。七場所とは、仲町、土橋、櫓下、裾継(すそつぎ)、新地、石場、佃の七つの遊所をいいました。*1

深川七場所の一つ、仲町は、現在の仲町通り商店街のあたりにありました。*2*3

仲町は、土橋、新地とともに、もっとも繁栄をきわめた土地です。仲町は、永代寺門前仲町の略称です。*1

裾継は、油堀に囲まれた角にありました。現在の赤札堂のあるあたりです。油堀があった場所には、現在は首都高速道路が通っています。*2*3

油堀川公園の名に当時の堀の名前を見ることができます。

櫓下は、現在の清洲通り沿いにありました。。*2*3

【参考文献】

*1 佐藤要人:江戸深川遊里志(太平書屋,1979)P.153-P.155

*2 花咲一男:川柳雑俳江戸岡場所図絵(有光書房,1974)P.38

*3 新創社:東京時代map.大江戸編(光村推古書院,2005)P.45,P.47

※ 「江戸岡場所図絵」*2 には、江戸時代の古地図に●印で岡場所があった場所が記されています。これと「東京時代map」*3 を重ね合わせることにより、現在の場所を推定することができます。